>>

>>

| Картины Н.К.Рериха |

<<  >> >>

| сменить фон |

Ссылка на изображение: http://gallery.facets.ru/pic.php?id=1&size=3

| |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

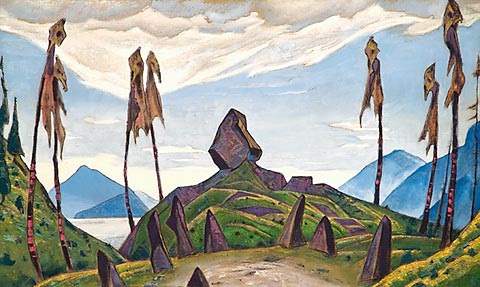

Следующей большой театральной работой Рериха были эскизы 1910-1911 годов для «древнеславянского балета» «Весна Священная» Игоря Стравинского 13(в нем художник принимал участие не только как декоратор, но и как соавтор либретто). Свободная и певучая, словно весенний ветер, густой и влажный, музыка действа вдохновила Рериха на столь же просторное и вольное живописное воплощение — цветут зеленые холмы, блистают вешние воды, под благостно клубящимися юными облаками ликует земля, возрождаясь к новой славе. Все линии бегут широким «космическим» порывом, краски лежат сильными пластами... 13 Первое представление в мае 1913 г. в Париже, в театре Елисейских Полей (антреприза Дягилева). |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

Особое место среди театральных работ Рериха занимает балет на музыку И. Стравинского "Весна Священная". Работа над "Весной Священной" захватила его. Даже много лет спустя, вдали от родины, художник, вспоминая "великие ритмы человеческих устремлений", вложенные Стравинским в музыку "Весны Священной", писал: "Мы не можем принимать "Весну" только как русскую или славянскую. Она гораздо более древняя, она общечеловечна". Относительно замысла балета и либретто к нему существует несколько противоречивых версий. Большую путаницу внесла вдова В. Нижинского, приписавшая без всяких оснований либретто "Весны Священной" своему покойному мужу. И. Стравинский в книге "Моя жизнь" упомянул, что еще во время работы над "Жар-птицей" ему представился старинный, языческий ритуал - принесение девушки в жертву богу весны. Из нескольких строк Стравинского родилась легенда, что за много лет до написания музыки композитору приснился ряд сцен будущего балета, а поскольку сюжет был славянским, то композитор и пригласил Рериха для написания декораций. Между тем автором либретто, получившим за него гонорар, по архивным документам числился Николай Константинович. Барнет Д. Конлан, работая над книгой о Рерихе, обратился к нему с просьбой внести ясность в этот запутанный вопрос. Николай Константинович ответил: "Не знаю, когда и какие сны видел Стравинский, но на самом деле было так. В 1909 году Стравинский приехал ко мне с предложением совместно сочинить балет. Поразмыслив, я предложил ему два балета - один "Весна Священная", а другой "Шахматная игра". Либретто "Священной Весны" осталось за малыми сокращениями тем же самым, как оно появилось в 1913 году в Париже. В "Шахматной игре" предполагалось действие, происходящее на шахматной доске. Но тогда эта вторая идея была отложена". Судя по всему, намерения Стравинского и Рериха совпали, и они договорились о создании балета "Великая жертва" (первоначальное название "Весны Священной"), причем в основу балета лег сюжет, предложенный Рерихом. Рерих должен был довести либретто до конца, согласовывая его со Стравинским и М. Фокиным, которого предполагалось привлечь как хореографа. В 1910 году Рерих делится некоторыми мыслями о "Весне Священной" с А. Бенуа, имевшим к этому времени уже большой опыт в театральной работе. Бенуа одобряет планы Николая Константиновича. Но к осени 1910 года выясняется, что Стравинский, занятый другими произведениями, должен отложить написание музыки для "Весны Священной". В июле следующего года он пишет Рериху: "Дорогой Николай Константинович, трудно Вам ответить точно, для чего нам надо увидаться. Чувствую, что надо, чтобы окончательно столковаться о нашем детище, за которое я примусь осенью и надеюсь кончить, если буду здоров, к весне". Свидание Стравинского и Рериха в Талашкине в 1911 году дало толчок к успешному завершению "Весны Священной". Николай Константинович создает окончательный вариант либретто и все основные эскизы декораций и костюмов, а Стравинский в начале 1912 года заканчивает музыку и инструментовку. Однако намеченную на сезон 1912 года постановку балета пришлось отложить. Балетмейстер Фокин, работая над другими балетами, отказался от участия в "Весне Священной", и вместо него пригласили Нижинского. В декабре Нижинский приступил к репетициям, а в мае 1913 года в Париже, в театре Елисейских полей, состоялась премьера балета. "Весна Священная" вызвала бурную и неожиданную реакцию. Во время спектакля зал ревел и свистел, заглушая оркестр. Дягилев же стоял за кулисами и невозмутимо говорил: "Вот это настоящая победа! Пускай себе свистят и беснуются! Значит захватило за живое".

Что же случилось?

Стравинский создавал музыку "Весны Священной" с большим подъемом и верой в успех. В марте 1912 года он писал: "Боже мой, какое счастье мне, когда я услышу это..." А в декабре - Николаю Константиновичу: "Только бы Нижинский успел бы поставить "Весну", ведь это так сложно. Я по всему вижу, что эта вещь должна "выйти" как редко что!" И Дягилев и Стравинский, несмотря на очевидный "провал" премьеры, не ошиблись вещь "вышла". Уже через год эта музыка была принята Парижем так восторженно, что дала Дягилеву повод называть ее "Девятой симфонией нового времени". Очевидно, в первой постановке балета был допущен серьезный просчет, вызванный различными подходами композитора, балетмейстера и художника к самой идее произведения. Так, Стравинский писал: "В "Весне Священной" я хотел выразить светлое воскрешение природы, которая возрождается к новой жизни, воскрешение полное, стихийное, воскрешение зачатия вселенского..." Элемент стихийности был у Стравинского доминирующим, и, может быть, это побудило Нижинского усилить в танцах первобытную, доходящую до бессознательного экстаза стихию человеческих чувств, что имело мало общего с замыслом Рериха. Основную идею "Весны Священной" Николай Константинович видел в величии жертвенного подвига, о чем недвусмысленно говорит и первоначальное название самого произведения "Великая жертва". Наряду с А. Бенуа, Л. Бакстом, К. Коровиным, А. Головиным Рерих внес много нового и интересного в русскую театральную живопись, много способствовал он и успеху дягилевских "Русских сезонов" во Франции. Заветной мечтой Рериха было возрождение забытых форм театральной культуры - действ, мистерий с их массовыми народными игрищами, обрядами, песнями, музыкой, драмой, отражавшими быт, а также чувства и страсти людские, поиски смысла и правды жизни. Такой театр, по мысли Николая Константиновича, должен иметь особые формы общения актеров со зрителями, с возможностью их активного включения в спектакль.

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

• Когда будете передавать Мясину “Весну Священную”, напомните ему, что идея этого балета была моя, и потому я получал в Париже гонорар не только как художник, но и как либреттист. Последний такой гонорар получил в Париже по моей доверенности Святослав. Как Вы знаете, “Весна Священная”посвящена мне, так значилось и на нотах. Все это любопытно, ибо впоследствии Стравинский где-то писал, что всю идею этого балета он задолго видел во сне. Вдова Нижинского где-то уверяла, что Нижинский видел ранее во сне этот балет, получилось какое-то таинственное царство “снов”… Но не мешает напомнить истину Мясину — может быть он под каким-то ложным впечатлением. (Н.К.Рерих. Письма в Америку, 1923-1947, М., “Сфера”, 1998, с. 486, 487). |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

Фотография спектакля

|

||||||||||||||||