>>

>>

| Картины Н.К.Рериха |

<<  >> >>

| сменить фон |

Ссылка на изображение: http://gallery.facets.ru/pic.php?id=1150&size=3

| |

|

|

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

Девассари Абунту*

Так поют про Девассари Абунту.

Знала Абунту, что сказал Будда про женщин Ананде, и уходила она от мужей, а тем самым и от жён, ибо где мужи, там и жёны. И ходила Абунту по долинам Рамны и Сокки и в темноте только приходила в храм. И даже жрецы мало видели и знали её. Так не искушала Абунту слов Будды.

И вот сделалось землетрясение. Все люди побежали, а жрецы наговорили, что боги разгневались. И запрягались все в погребах и пещерах, и стало землетрясение ещё сильнее, и все были задавлены. И правда, удары в земле были ужасны. Горы тряслись. Стены построек сыпались и даже самые крепкие развалились. Деревья поломались, и, чего больше, реки побежали по новым местам.

Одна только Девассари Абунту осталась в доме и не боялась того, что должно быть. Она знала, что вечному богу гнев недоступен, и всё должно быть так, как оно есть. И осталась Девассари Абунту на пустом месте, без людей.

Люди не пришли больше в те места. Звери не все вернулись. Одни птицы прилетели к старым гнёздам. Научилась понимать птиц Девассари Абунту. И ушла она в тех же нарядах, как вышла в долину, без времени, не зная места, где живёт она. Утром к старому храму собирались к ней птицы и говорили ей разное: про умерших людей, части которых носились в воздухе. И знала Абунту многое занимательное, завершённое смертью, незнаемое людьми.

Если солнце светило очень жарко, летали над Девассари белые павы, и хвосты их сверкали, и бросали тень, и трепетаньем нагоняли прохладу. Страшные другим, грифы и целебесы ночью сидели вокруг спящей и хранили её. Золотые фазаны несли лесные плоды и вкусные корни. Только не знаем, а служили Абунту и другие птицы — все птицы.

И Девассари Абунту не нуждалась в людях. Всё было ей вместо людей: и птицы, и камни, и травы, и все части жизни. Одна она не была. И вот, слушайте изумительное, Абунту не изменилась телом, и нрав её оставался всё тот же. В ней гнева не было: она жила и не разрушалась.

Только утром рано прилетели к Девассари лучшие птицы и сказали ей, что уже довольно жила она и время теперь умереть. И пошла Абунту искать камень смерти. И вот приходит в пустыню, и лежат на ней многие камни, тёмные. И ходила между ними Абунту и просила их принять её тело. И поклонилась до земли. И так осталась в поклоне и сделалась камнем.

Стоит в пустыне чёрный камень, полный синего огня. И никто не знает про Девассари Абунту.

1905

* Рерих Н.К. Сказки. Л., 1991.С.73-74.

«Перед Восходом», 1998, № 3. С. 7.

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

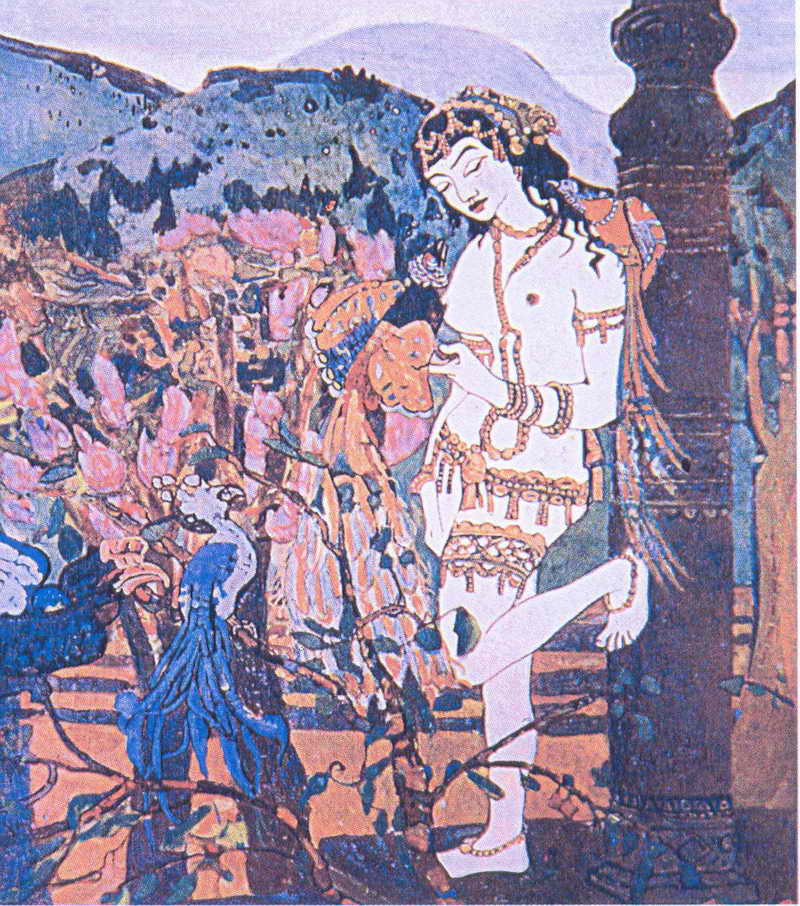

Под знаком этого «раскрытия тайн» развиваются и все творения мастера 1906—1914 годов, как декоративные, так и станковые; притом эта перемена затрагивает не только идейный строй композиций художника, но и сильно влияет на их мастерство, что вместе с уже отмеченной их усложненной и обогащенной живописью весьма отличает картины Рериха последних лет от работ предыдущих периодов. Такими чуткими отзвуками является хотя бы нежнейшая темпера 1906 года «Девассари Абунту с птицами»: к узорной колонне индийского храма прислонилась бледная девушка, убранная золотыми запястьями, а рядом на малом дереве, распустившемся невиданными тускло-розовыми цветами, поют диковинные птицы, серо-голубые, янтарные и синие, и ластятся они к погруженной в тайное. |

||||||||||||||||

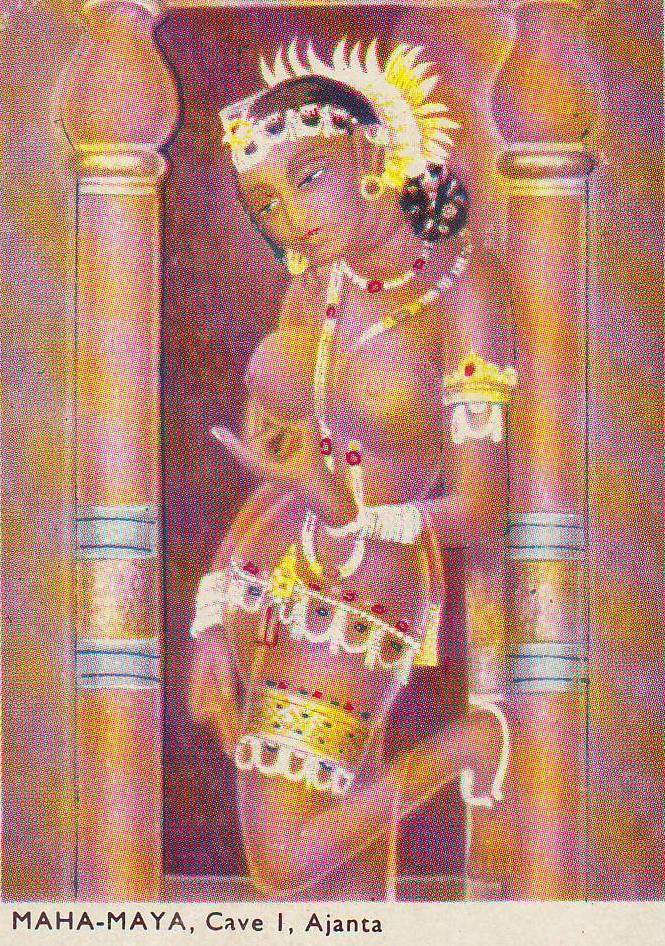

Скорпион Pro domo sua Наши постоянные читатели, вероятно, помнят прекрасный рисунок Н. Рериха «Девассари Абунту», впервые воспроизведённый в «Весах» в 1905 г. (№ 8). Позже тот же рисунок был приложен при роскошном издании чешского журнала Moderni Revue и воспроизведён в чешском художественном журнале: Volne Smery. В настоящее время один из наших доброжелателей указывает нам в письме на источник, которым воспользовался Н. Рерих при создании образа Девассари Абунту. Это древнеиндусский рисунок в одной из пещер Индии, с которым в Европе ознакомились по известной книге Гриффита и который обычно перепечатывается в различных популярных «историях искусств». При письме нам доставлен один из выпусков издания A. Schutz und Anderen, Kunstgeschichte, Ber[lin]. 1903, где он также воспроизведён. Поза женщины и все украшения её тела, действительно, совершенно тождественны в подлинном индусском рисунке и у Н. Рериха. Считая такое сообщение не лишённым интереса, преимущественно как материал для характеристики творчества Н. Рериха, мы ни в каком случае не видим здесь какого-либо укора для него. Откуда же художник может взять тип древнеиндусской женщины, откуда же он почерпнёт дух того времени, как не из изучения подлинных памятников? Упрекать художника за то, что он близко следовал образцам той эпохи, которую он воспроизводил, всё равно что ставить в вину Вальтеру Скотту верность выведенных им лиц по историческим данным. … Весы. 1906. Август. № 8. С. 79.

Письмо в редакцию М. г., г. редактор! Прошу Вас не отказать напечатать в «Перевале» следующее. Считая моё сообщение о рериховской «Девассари Абунту», упомянутое в № 8 «Весов», не лишённым интереса, «как материал для характеристики творчества Н. Рериха», редакция «Весов», однако, «ни в каком случае не видит здесь какого-либо укора для него». Что же делать! Видеть надо уметь, а для этого знать. Ведь сообщённого мной «Скорпион», несмотря на признанный им интерес, не видел — ибо не знал. Попытаюсь сделать так, чтобы было видно всякому. Из означенной заметки явствует, что г. Рерих «создавая образ» «Девассари Абунту» — взял тип древнеиндусской женщины из подлинного памятника. Несчастлив, что не могу читателям представить рядом «источник» и «образ, созданный г. Рерихом». Но ведь в редакции «Весов» они имеются оба и, только внимательно посмотрев, должно же признать, что о «создании типа» тут и речи быть не может: просто — до буквальности, до малейшего изгиба — срисована с индусской фрески не только в контуре, но и во всех украшениях необычайно даже манерно поставленная женская фигура, составляющая центр и весь смысл «произведения» г. Рериха. Я бы сказал даже «не срисована», а «сведена», если бы не боялся с одной стороны возражения, что это ad majorem gloriam «типа», а с другой — сказать этим комплимент художественному чутью и уменью срисовывать г. Рериха. Но горе в том, что именно то, что составляет существо «типа» (ибо ведь не поза же, не украшения определяют «тип») — лицо — страшно обезображено. Стоит только поставить рядом «источник» и «создание», и каждый, если только умеет и хочет, увидит, что прекрасный, тонкий именно «тип» лица индусской женщины «источника» с тонким, слегка изогнутым носом, изящным овалом глаз и линией губ, неумело, припухло расплюснут, варварски искажён, омонголен «создателем». Между тем, автор заметки говорит о духе того времени, о верности Вальтер-Скоттовских героев историческим данным. Ведь это же только слова. Пусть покажут мне у Вальтера Скотта хоть одного героя, хоть одну фигуру, поставленную в исторически верные внешние условия, но чтобы, вместо, например, вождя шотландского клана, она по типу, по характеру представляла собой Ринальдо-Ринальдини или Стеньку Разина. А если бы Вальтер Скотт к своим романам приложил произведения своего карандаша или кисти, буквально скопировав их с современных портретов, то мы бы пожалели, зачем он не владел только пером. Право, если г. Рерих и «создал» тут что-либо, то разве печальный прецедент в расчёте на необразованность русского читателя и любителя. Воспользоваться образами можно, но надо «претворить» их, «пропеть» своим голосом, а не «граммофонить». Понял же это другой сотрудник «Скорпиона», г. Феофилактов, дав в «Северных Цветах Ассирийских» ряд виньеток, заставок и концовок с указанием, что вдохновителями его были ассирийские образцы, — и это не умалило достоинства его произведений. «Подобает быть живописцу кротку, смиренну… не завистливу» — так, кажется, гласит выписка из Стоглава, помещённая на открытках с изображением г. Рериха. Это его «credo». «И не выдавать чужого за своё» — не мешало бы добавить. В заключение пару слов об обложке г. Дурнова к «Балладе Рэдингской тюрьмы». Опять — положите рядом обложку и «Людскую благодарность» прерафаэлита В. Бёртона — и имеющий очи видеть — увидит, что не только положение лица — глаз, носа, губ между брусьями решётки тождественны, не только решётка в контуре, в пропорциях повторена, но взяты буквально у Бёртона — и редкая конструкция её из квадратных брусьев, поставленных рёбрами к зрителю, и склёпки брусьев, и расположение светотени на них — всё «создано» по указанному источнику… Я, кажется, выше сказал, что «Девассари Абунту» — печальный прецедент? Извиняюсь: в этих «художественных нравах» хронологически г. Дурнов опередил г. Рериха. Не потому ли, что он и ранее его соприкоснулся со «Скорпионом»? Примите, и проч. Михаил Ходасевич Можем добавить, что «Девассари Абунту» для самого г. Рериха всё же осталась «печальным прецедентом»: в недавно вышедшем I т. соч. Метерлинка, изданном М. В. Пирожковым, помещены 22 рисунка Ш. Дудлэ, Миннэ и г. Рериха; все они названы «рисунками Н. Рериха». Г[-ну] Рериху из них принадлежат 9. Ред. Перевал. 1906. [Ноябрь.] № 1. С. 59–60.

Письма в редакцию М. г. В № 1 журнала «Перевал» г. Ходасевич набрасывается на меня за рисунок к моей сказке «Девассари Аб[ун]ту», а редакция журнала за мои рисунки к Метерлинку (будто бы я выдал за свои — давно известные работы Миннэ и Дудлэ). Более года пришлось г. Ходасевичу отыскивать источник женской фигуры для моей иллюстрации, тогда как всему интеллигентному миру известны знаменитые фрески индусских храмов, деталь которых выражением безгневного покоя и дала мне фигуру и сказку о Девассари. Что же до того, что фигура «срисована» не так, как хотелось бы г. Ходасевичу, то на это позволю себе не ответить. Если Гоццоли пользовался фигурами Мазаччо; если М. Анджело принимал для своих скульптур целиком античные торсы и другие части; если Лоренцетти, Орканья, Гоццоли были далеко не чуждыми для Пюви и частью для М. Дени; если гравюры и прочие материалы XVIII века дали части созданий моих товарищей по выставке Лансере, Сомова, Бенуа, Бак[ст]а; если предметы исторического и этнографического музея были очень нужными для Васнецова, Малютина, Билибина; если северные древности нашептали многое и вошли в произведения Мун[ха] и Галлена: если изо всего этого хоть что-нибудь следует, то только то, что г. Ходасевич далёк от понятия искусства. ...

Николай Рерих 13 декабря 1906. «Перевалу» следовало бы перепечатать настоящее моё заявление. Русь. 1906. 15/28 декабря. № 76. Пятница. С. 4. Так же: Перевал. 1907. Февраль. № 4. С. 71. |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

«Уже с 1905 года многие картины и очерки были посвящены Индии» , — вспоминал Николай Константинович Рерих. Именно в этом году впервые художник обращается к индийской теме и создаёт одновременно сказку-притчу «Девассари Абунту» и две картины на этот сюжет. Известно, что это были «эскизы к предполагавшейся индусской постановке», которая не была осуществлена, и первые работы Николая Константиновича для театра.

Эти образы Рериха навеяны фресками Аджанты, замечательного памятника древнеиндийского искусства, вероятно, знакомого художнику по фотографиям. Фресковые росписи скальных храмов Аджанты, созданные во II веке до н.э.-VIII в. н.э. , были написаны на сюжеты «Джатак» — сказаний о подвигах Бодхисаттвы, или о прошлых существова¬ниях Будды.

Н.К. Рериху близка не только глубина философской мысли древней Индии, но и язык её искусства. Стремление к декоративности, чистоте и яркости цветовых сочетаний, плоскостному характеру построения композиции, чёткой и гибкой линии — всё это роднит живопись Рериха с искусством Востока.

Двум женским образам фресок Аджанты — «Мать Будды Маха-Майя» и «Девушка, склонившаяся перед раджой» , — созданным около 500 года, Николай Константинович даёт новое звучание в своих картинах.

Так формируется своеобразный художественный приём Н.К.Рериха, который можно было бы назвать «претворённой традицией». Художник обращается к традиционным или каноническим образам, которые помещаются им в иную живописную среду и наделяются особой жизнью. В отличие от женских фигур Аджанты, образы Рериха теряют объёмность, особенно подчёркивает художник гибкий линейный контур и создаёт изысканные художественные произведения с глубоким философским смыслом.

Сказка-притча о Девассари Абунту вводит нас в мир чарующей легенды.

Заветы Будды о чистой праведной жизни вдохновляют Девассари, уходит она от людей, чтобы служить Вечному. После землетрясения остаётся Девассари одна, и только птицы прилетают к ней. На картине «Девассари Абунту с птицами» (1905) грациозная девушка в индийских браслетах и ожерельях оперлась на колонну, она держит птицу и слушает её, и множество других слетелось на соседние деревья... Это точная иллюстрация к сказке Рериха: «Научилась понимать птиц Девассари Абунту. Утром к старому храму собирались к ней птицы, говорили ей разное... И знала Абунту многое занимательное, завершённое смертью, незнаемое людьми» .

На второй картине Девассари Абунту» (1905) мы видим финал сказки-притчи. Настало время ухода из жизни для Девассари, сказали ей птицы об этом, пошла она в пустыню и там, среди камней «...поклонилась до земли. И так осталась в поклоне и сделалась камнем. Стоит в пустыне чёрный камень, полный синего огня. И никто не знает про Девассари Абунту» . На картине — склонившаяся до земли фигура девушки, светлая и полная жизни среди загадочных чёрных камней причудливой формы. Понятна мысль художника об относительности вечного и временного, живого и неживого. Всё едино в течении непрекращающейся жизни, которая пронизывает всю Вселенную и одухотворяет все формы — от минерала до человека.

После отъезда в 1916 году из России Н.К.Рерих продолжает внимательно следить за трудами в области русского востоковедения. Он готовится к поездке Индию. Восточная тема в его искусстве продолжается.

Творческий метод художника был необычен: нередко вначале он писал картины, духовно прозревая страну или эпоху, и лишь потом знакомился с ними.

Так было и в Лондоне в 1920 году. Когда писалась сюита «Сны Востока», или «Мечты мудрости», художник мыслями уже был в Индии.

На картинах из этой серии: «Язык птиц» (1920) и «Песнь водопада» (1920) мы снова встречаемся с мотивами фресок Аджанты. Удлинённые полузакрытые очи девушки, беседующей с попугаем на картине «Язык птиц», живо напоминают пленительные взоры женщин с буддийских фресок. Возможно, это — вновь обращение к легенде о Девассари Абунту. Обе картины особенно поэтичны и музыкальны.

В картине «Песнь водопада» (1920) Николай Константинович обращается к традиционным символам Востока — лотос символизирует Божественную истину и чистоту, река — человеческую жизнь. Изысканным линейным ритмом художник подчёркивает контрасты острых очертаний скальных уступов, пенящейся воды и плавных линий тихой заводи с цветущими лотосами... На фоне монолитной скалы чёткий линейный абрис грациозной девушки подобен нежному цветку. Рерих виртуозно использует декоративность цвета и плоскостность пространства, что характерно для миниатюр Индии. Радостны сочетания сияющих тонов — алого, синего, жёлтого, зелёного… В линиях, красках и ритмах предстаёт перед нами единство прекрасного, гармоничного человека и первозданного чистого мира вокруг него. Девушка и водопад, цветок и скала — всё звучит красотою вечной Божественной жизни.

Ты ― как лотос,

Ты ― как звон воды,

Ты ― как зов

всемирной Красоты.

С высоты

струится водопад,

И звучит,

и нет пути назад.

Музыка

космических Высот

Нас зовёт туда,

где Радость ждёт.

1 Отрывок. Полностью см. Жукова Н.В. Буддийские мотивы в творчестве Н.К.Рериха /Рериховские Чтения, Новосибирск, 1997.

2 Рерих Н.К. Индия /Листы дневника. Т.2. М.: МЦР. С.115.

3 Рерих Н.К. Театр /Из литературного наследия. М.: Изобразительное искусство, 1974. С.104.

4 Яковлева Е.П. Театрально-декорационное искусство Н.К. Рериха. Самара: Агни, 1996. С.10.

5 Е.П. Яковлева предполагает, что Н.К. Рерих познакомился с живописью Аджанты благодаря вышедшей в 1905 году в Лондоне монографии Т. Ваттерса. (Watters T. On Juan Chwang’s. Travel in India. II. London. 1905). См. Яковлева Е.П. Театрально-декорационное искусство Н.К.Рериха. С. 9-10.

6 Ajanta paintings. New Delhi. 1956.

7 Тюляев С.Н. Искусство Индии. М., 1988. С. 276.

8 Карпова Н. Искусство, пронизывающее жизнь //Художник. 1987. № 8. С. 50.

9 Рерих Н.К. Сказки. Л., 1991. С. 74.

10 Там же.

11 Беликов П.Ф. Рерих и Индия //Страны и народы Востока. Вып. XIV М., 1972. С. 211-236.

12 Рерих Н.К. Жизнь и творчество. Сборник статей. М., 1978. С. 56.

13 Мифы народов мира. М., 1992. Т. 2 С. 71.

14 Спирина Н.Д. о картине Н.К. Рериха. «Песнь водопада» (1920) //Перед Восходом, 1998, № 3. С. 1.

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||