>>

>>

| Картины Н.К.Рериха |

<<  >> >>

| сменить фон |

Ссылка на изображение: http://gallery.facets.ru/pic.php?id=1594&size=3

| |

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

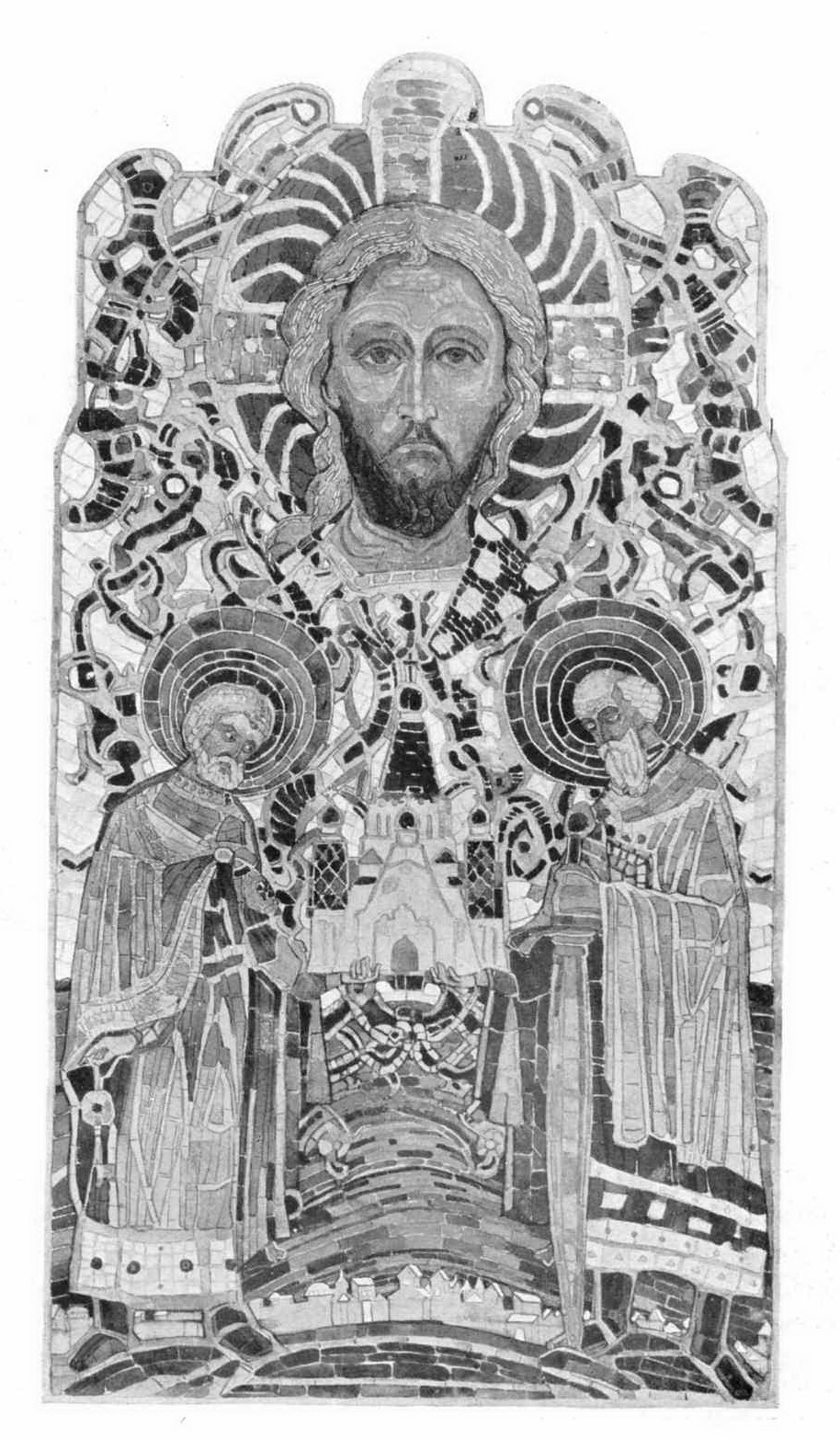

...Строгий и кроткий Спас Нерукотворный окружен премудрым плетением узора, ему предстоят святые Апостолы Петр и Павел в одеяниях, ритмично и смело вылепленных из самоцветных камней... — это мозаика для собора в Шлиссельбурге. ...Как эти, так и остальные помянутые церковные работы художника исполнены с всегдашним вниманием к стилю, в духе возрожденной древней традиции; мастер берет каноны старого искусства, исследует их ясно, проходит их искус и затем уже «на земле, овеянной их присутствием» строит свои иконы, где столь чудесно сочеталось искание современного художественного глаза с утонченными правилами старины... |

||||||||||

|

||||||||||

Библиография

Ежегодник Общества архитекторов-художников.

Выпуск второй, 1907 г.

…Сравнительно с первым выпуском, вышедший недавно второй выпуск (за истекший 1907 год) приятно поражает обилием художественного материала и превосходным выполнением цветных воспроизведений. Соответственно современному состоянию искусства в России, наиболее досто-примечательным является вклад в «Ежегодник», сделанный художниками. Здесь мы встречаем имена: Л. С. Бакста, Александра Бенуа, А. М. и В. М. Васнецовых, М. В. Добужинского, Е. Е. Лансере, С. В. Малютина, М. В. Нестерова, Н. К. Рериха, К. Ф. Юона и др., разносторонние дарования которых давно уже очаровывают любителей истинного искусства. <…>

Русский стиль представлен в «Ежегоднике» весьма изобильно. ... замечательные мозаичные образа для церкви на Пороховых заводах, близ Шлиссельбурга, Н. К. Рериха, собор «Ростов Великий» К. Ф. Юона дают полное представление о современных попытках воскресить национальное былое и выявить его затейливую красивость…

В. Вербов

Огонёк. 1908. 10 февраля. № 6. Воскресенье. Обложка. С. 3–4. |

||||||||||

|

||||||||||

К наиболее известным произведениям Рериха на религиозные темы относятся исполненные в 1904 -1907 годах станковые композиции и эскизы для мозаик "Сокровище ангелов", "Борис и Глеб", "Апостолы Петр и Павел", "Архистратиг Михаил". Эти произведения созданы на основе тщательного изучения древнерусской живописи. Для них характерны старые иконописные принципы композиции, плоскостность изображения, сочетания трех-четырех цветов.

|

||||||||||

|

||||||||||

•...мозаика в Шлиссельбурге вся выдержана в синих и золотых тонах... [26, с.20].

• В том же, 1906, году Рерих разработал эскизы мозаик для церкви на Пороховых заводах в посёлке Морозовка под Шлиссельбургом (Церковь с мозаиками Рериха была разрушена в годы Великой Отечественной войны). ...четыре мозаичных панно Рериха украшали снаружи стены храма. На стене у входа находилось мозаичное панно вертикальной формы “Спас и святые”. Три панно полуовальной сложной формы были помещены в кокошниках: “Борис и Глеб”, “Апостолы”, и “Архитратиг Михаил”. Композиционно мозаичные панно были согласованны с формой кокошников, хорошо вписывались в архитектуру и составляли с ней гармоничное целое.

...Согласно древним преданиям Борис и Глеб воплощали идею борьбы за мир против братоубийственных войн. В изображении Рериха они проносятся над землёй, над городами и морями как символические вестники мира. [ 40, с.28].

• Спас — Милостивый, Спас — Кроткий, Спас — Всемогущий, Спас — Всеисцеляющий, всё тот же Великий Лик, полный бездонной мощи, к которому извечно приходят люди со всеми радостями, болестями и причитаниями. Так, в 1913 году, после паломничества по древним монастырям, я написал мою статью “О старине”, и в другой статье “О Спасе Нередицком” и “Об Иконе” нам приходилось многократно говорить о великом значении Русской Православной Иконы. ...в обществе не всегда понимали великое значение наших торжественных святоотеческих иконописаний. Даже на самое паломничество по монастырям в некоторых слоях общества смотрели с удивлением. Но с тех пор произошло много благотворных изменений. Люди поняли, что если малая наука отвращала, то истинная наука лишь устремляла людей к религии. Такие истинные светильники нашего недавнего времени, как отец Иоан Кронштадтский, своею огненной ревностью о христианском православии оставил неизгладимый благотворный след. Как всякое плодоносное семя, их посевы встают нерушимо, и никакими злыми силами не удаётся противостоять духовному грядущему расцвету. Не случайно в зарубежье создаются “Общества Иконы”, не случайно происходит неустанное храмостроительство, и в городах сияют наряду с древними крестами и вновь воздвигнутые. Вместе с этим благодатным явлением происходит и обновлённое устремление к иконе во всём её святоотеческом великолепии. Икона, как живое звено церкви и жилища, входит широко в жизнь. Никакие разрушения и потрясения не нарушат прекрасный угол, где собраны чудотворные Лики. Лик Христа не покинул дома сего, и Лики всего Священного Христова Воинства и освещают, и укрепляют, и бодрят народное сознание. В изучении основ иконописи люди опять поймут разницу между иконой и картиной. Икона, в своём древнем, необычайно чётком и проникновенном символе, остаётся нерушимой. Вглядываясь в основы искусства Византийского, а затем Новгородского, Беломорского и Старо-московского, мы видим, что иконописатели были глубоко проникнуты сознанием и были высокодаровитыми художниками. Сами черты изображения вовсе не мёртво условны, но, наоборот, глубоко продуманы и в своей чёткой краткости необыкновенно выразительны. Краски икон также поражают всегда благозвучными аккордами. Если мы вспомним старинные, непоновлённые росписи, например, в храмах Ростовских, Ярославских, Новгородских, то можно духовно радоваться, видя, в каком сознательном духовном благозвучии выдерживались даже огромные стенописные пространства. Как в песнопениях выбирается ключ каждой тональности, так и в древних рукописях всегда поражает тонкое и проникновенное понимание украшательных задач. Когда припоминаешь древние описания Благовдохновеного иконописания, в посте и молитве, в подготовлении духа к изображению Христовых Ликов, то именно в этих прекрасных словах вы и находите главную разгадку, почему иконописания и церковные росписи оставляют навсегда такое впечатление необыкновенной сосредоточенности и вдохновенности. Вы действительно верите, что “честной иконописец” хотел сделать как можно лучше. Когда летопись так красочно описывает восторг Ярослава от украшения Киевских храмов, вы охотно чувствуете, как прекрасны были эти храмостроительства, от которых до нас дожила одна лишь “Стена Нерушимая”. Как бы люди ни пытались разрушить, но всё-таки “Нерушимые Стены” стоят! Прекрасно и вдохновляюще это сознание, что живёт и в наше время “Стена Нерушимая”. Н.К.Рерих советовал художникам иконописной мастерской при Школе Императорского Общества Поощрения Художеств “творить под старину”, и через год с небольшим посетители изумлялись высокому качеству икон этой мастерской, а впоследствии не могли поверить (на выставке в Соляном Городке), чтобы воины-инвалиды, никогда ранее не обучавшиеся рисованию, могли так быстро усвоить приёмы живописания. Механизация и модернизация так часто искривляют качество. И во всяком строительстве прежде всего должно быть заложено в основу — высокое качество... Церковь прекрасна в своей благой духовной привлекательности. Священное слово отображается соответствующим величием изображений и украшений. Пусть будут эти строения хотя бы и простыми, но строгость линий и красок боговдохновляет творчество и не потребует дорогостоящих роскошных материалов. Все русские люди помнят о скромных деревянных церквах Преподобного Сергия Радонежского, которые явились потом непобедимым оплотом Руси. Сказано, что Преподобному сослужил Пламенный. На изображении Святого Алипия Печёрского, первого русского художника, за иконописателем изображён светлый руководящий Ангел. В этих неугасимых символах указывается путь наитвердейший и наиближайший. Священное изображение собирает в себе Благодать, и эта Неизречимая Благодать наполняет как дворец, так и хижину. В далёкой тайге пустынный житель говорил: “Одиночества нет у меня!” — и он указывал на угол хижины, где сияли глаза старинного Спаса Нерукотворного [19, с.203-206]. • Строгий и кроткий Спас Нерукотворный окружён премудрым плетением узора, ему предстоят святые Апостолы Пётр и Павел в одеяниях, ритмично и смело вылепленных из самоцветных камней... — это мозаика для собора в Шлиссельбурге. [26, с.19].

… Святые Апостолы Пётр и Павел в одеяниях, ритмично и смело вылепленных из самоцветных камней … — это мозаика для собора в Шлиссельбурге [26, с.19].

26. Д.Н.Попов. Держава Рериха. М., “Изобразительное искусство”, 1996г., 446с. 40. Л.В.Короткина. Н.К. Рерих. С-П, “Художники России”, "Золотой век”.1996г., 191с. 19. Н.К.Рерих. Держава Света. Священный дозор. Рига, Виеда, 1992г., 385 с. |

||||||||||

|

||||||||||

В том же, 1906 году для мозаик церкви Святых Апостолов Петра и Павла на Пороховых заводах (ныне посёлок Морозовка) близ Шлиссельбурга Николаем Константиновичем было написано несколько эскизов, среди них «Святые Пётр и Павел и голова Спаса» (для южной стороны колокольни), «Святой Михаил Архистратиг» (для южного портала), «Святые Борис и Глеб» (для северного придела). К сожалению, во время Великой Отечественной войны храм был разрушен и мозаики погибли. Источник : http://voshod.sibro.ru/

|

||||||||||

|

||||||||||

...Стены церкви в рабочем посёлке под Шлиссельбургом (ныне посёлок Морозовка) были украшены мозаичными изображениями. Среди них наибольший интерес кроме Бориса и Глеба представляли изображения апостолов Петра и Павла, над одним из которых помещалась голова Христа. Эти работы сразу же обратили на себя внимание специалистов. Так, искусствовед С. Эрнст писал: «Все эти работы внимают заветам древнерусской живописи и продолжают, развивая, её искания… Церковные работы художника исполнены в духе возрождённой древней традиции. Мастер берёт каноны старого искусства, проходит их искус, и затем уже... строит свои иконы, где столь чудесно сочетаются искания современного художественного глаза с утончёнными правилами старины (в этом отношении особенно интересны росписи церкви в Пархомовке, вдохновлённые византийскими образцами)» . Сходную оценку можно встретить и у современных советских искусствоведов . Обогащённые фактурой и колористической глубиной смальты, а также мастерством интерпретации в новом материале, мозаичные воплощения работ Рериха, несомненно, представляют собой большую художественную ценность. В связи с этим следует сказать несколько слов о судьбе этих мозаик. Церковь, стоявшая в посёлке Морозовка, была уничтожена (вместе с мозаиками) во время Великой Отечественной войны, так что судить о них можно только по воспроизведениям. |

||||||||||