>>

>>

| Картины Н.К.Рериха |

<<  >> >>

| сменить фон |

Ссылка на изображение: http://gallery.facets.ru/pic.php?id=1097&size=3

| |

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

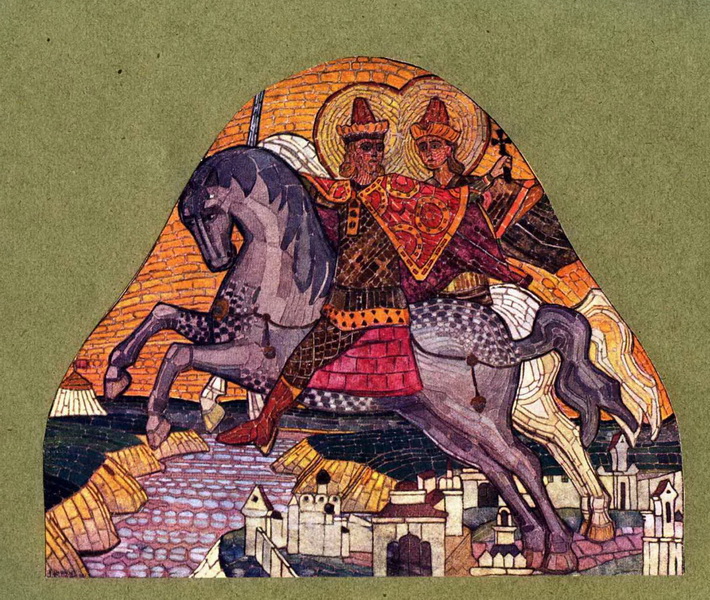

Святые Борис и Глеб мчатся на конях над городом, раскинувшимся на берегу реки... — это опять мозаика для того же собора. Как эти, так и остальные помянутые церковные работы художника исполнены с всегдашним вниманием к стилю, в духе возрожденной древней традиции; мастер берет каноны старого искусства, исследует их ясно, проходит их искус и затем уже «на земле, овеянной их присутствием» строит свои иконы, где столь чудесно сочеталось искание современного художественного глаза с утонченными правилами старины ... |

||||||||||

|

||||||||||

Борис и Глеб. Борис и Глеб - Святые страстотерпцы. Кратка история мученичества князей, в знак подражания идеям и мучениям Христа. По смерти Киевского князя Владимира - отца старшего сына Святополка и младших - Бориса и Глеба, старший решил обманным путем избавиться от братьев. К возвращающемуся брату Борису с войском пришла весть о том, что, умер его отец. Воины предложили ему сесть на престол в Киеве, вместо старшего брата, но Борис отказался. А Святополк сделал беззаконное дело - подослал людей убить ночью в шатре дорожном Бориса. Потом узнал, что Глеб возвращается в Киев по воде - в ладье, и послал и к нему убийц. Оба брата были предупреждены о готовившихся злодеяниях, но не бежали, а приняли мученическую смерть и простили старшего брата. Тела их оказались нетленными. Возле них исцелялись больные и освобождались закованные, открывались темницы, утешались печальные, получали радость и устремление заступники Земли Русской и вечно молящиеся о мире. |

||||||||||

|

||||||||||

• Святые мчатся на конях над городом, растянувшимся на реке. И вполне понятна энергия этих летящих на скакунах воителей — ведь они в беде — защитники своего города [5, с.42]. • Мозаика на стене церкви в посёлке Морозовка под Шлиссельбургом. Не сохранилась

• Святые Борис и Глеб мчатся на конях над городом, раскинувшимся на берегу реки... — это опять мозаики для того же собора (в Шлиссельбурге — составитель). Как эти, так и остальные помянутые церковные работы художника выполнены с всегдашним вниманием к стилю, в духе возрождённой древней традиции: мастер берёт каноны старого искусства, исследует их ясно, проходит их искус и затем уже “на земле, овеянной их присутствием”, строит свои иконы, где столь чудесно сочеталось искание современного художественного глаза с утончёнными правилами старины (в этом отношении особенно интересны эскизы росписи церкви в Пархомовке, вдохновлённые византийскими образами) [26, с.19]. •...мозаика в Шлиссельбурге вся выдержана в синих и золотых тонах... [26, с.20]. • В том же, 1906, году Рерих разработал эскизы мозаик для церкви на Пороховых заводах в посёлке Морозовка под Шлиссельбургом (Церковь с мозаиками Рериха была разрушена в годы Великой Отечественной войны). ...четыре мозаичных панно Рериха украшали снаружи стены храма. На стене у входа находилось мозаичное панно вертикальной формы “Спас и святые”. Три панно полуовальной сложной формы были помещены в кокошниках: “Борис и Глеб”, “Апостолы”, и “Архитратиг Михаил”. Композиционно мозаичные панно были согласованны с формой кокошников, хорошо вписывались в архитектуру и составляли с ней гармоничное целое. ...Согласно древним преданиям Борис и Глеб воплощали идею борьбы за мир против братоубийственных войн. В изображении Рериха они проносятся над землёй, над городами и морями как символические вестники мира. [ 40, с.28].

5. Вс.Н.Иванов. “Рерих. Художник, мыслитель”.Рига, 1937г., 101с. Репринтное издание, Рига, 1992г. 26. Д.Н.Попов. Держава Рериха. М., “Изобразительное искусство”, 1996г., 446с. 40. Л.В.Короткина. Н.К. Рерих. С-П, “Художники России”, "Золотой век”.1996г., 191с. |

||||||||||

|

||||||||||

Библиография Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск второй, 1907 г. …Сравнительно с первым выпуском, вышедший недавно второй выпуск (за истекший 1907 год) приятно поражает обилием художественного материала и превосходным выполнением цветных воспроизведений. Соответственно современному состоянию искусства в России, наиболее досто-примечательным является вклад в «Ежегодник», сделанный художниками. Здесь мы встречаем имена: Л. С. Бакста, Александра Бенуа, А. М. и В. М. Васнецовых, М. В. Добужинского, Е. Е. Лансере, С. В. Малютина, М. В. Нестерова, Н. К. Рериха, К. Ф. Юона и др., разносторонние дарования которых давно уже очаровывают любителей истинного искусства. <…> Русский стиль представлен в «Ежегоднике» весьма изобильно. ... замечательные мозаичные образа для церкви на Пороховых заводах, близ Шлиссельбурга, Н. К. Рериха, собор «Ростов Великий» К. Ф. Юона дают полное представление о современных попытках воскресить национальное былое и выявить его затейливую красивость… В. Вербов Огонёк. 1908. 10 февраля. № 6. Воскресенье. Обложка. С. 3–4.

Мстислав Фармаковский

М. Нестеров и Н. Рерих

...Борис и Глеб во всеоружии на белых конях летят над городом, который молит их о защите ...

Образование. 1908. Август. № 8. С. 39–44. |

||||||||||

|

||||||||||

Знания Николая Константиновича Рериха, касающиеся истории Древней Руси, были настолько обширны и глубоки, что, по свидетельству его современника, доктора исторических наук Н.В.Ганичева1, у Рериха брал консультации А.Нечволодов — известный историк, автор многотомного издания «Сказания о Русской Земле», по которому изучала историю России вся императорская семья.

Этот интерес к истории Отечества наметился у Николая Рериха ещё в детстве. Он вспоминал: «В нашей изварской библиотеке была серия стареньких книжечек о том, как стала быть Земля Русская. От самых ранних лет, от начала грамоты полюбились эти рассказы. В них были затронуты интересные, трогательные темы. Про Святослава, про Изгоя Ростислава, про королевну Ингегерду, про Кукейнос — последний русский оплот против ливонских рыцарей. Было и про Ледовое побоище, и про Ольгу с древлянами, и про Ярослава, и про Бориса и Глеба, про Святополка Окаянного. Конечно, были и битва при Калке, и пересказ "Слова о полку Игореве", были и Куликовская битва, и Напутствие Сергия — Пересвет и Ослябя. (...) Повести были собраны занимательно, но с верным изложением исторической правды. На обложке был русский богатырь, топором отбивающийся от целого кольца врагов. Всё это запомнилось...»2 Впоследствии многих из этих исторических деятелей Николай Константинович отобразил на своих полотнах.

По словам Н.Д.Спириной, нужно обратить внимание на тех, кого изображал Рерих, «и начать их изучать, потому что это имеет огромное значение для нашего продвижения. Всё, что делал Рерих, было особенно важно и не случайно. И нам надо знать — кого он изображал на своих полотнах».

Итак, продолжим историческую хронологию Древней Руси. После внезапной смерти князя Владимира в 1015 году власть в Киеве захватил его приёмный сын Святополк. Владимир не любил Святополка, ему были наиболее близки сыновья Борис и Глеб. Особенно он любил Бориса, ему и поручил командовать дружиной. Когда умер Владимир, Борис находился в очередном походе против печенегов. Дружина уговаривала Бориса идти на Киев, но он ответил, что не поднимет руки на брата, и войско разошлось, оставив князя с небольшим количеством приближённых. Святополк, узнав об этом, решился на убийство, и по его приказу Борис был предательски убит во время молитвы в шатре. Вслед за этим Святополк отправил гонца в Муром к Глебу с просьбой явиться к больному отцу. Уже по дороге Глеб узнаёт от посланника Ярослава о смерти отца и убийстве Бориса. Между тем явились убийцы и к Глебу.

Как повествует «Житие Бориса и Глеба», они пали «от рук убийц со словами прощенья на устах, утешаясь сознанием, что умирают смертью праведников, исполнив христианский долг братолюбия и политический принцип послушания старшему князю, не вступив на греховный путь междоусобной войны»3. Высочайший подвиг Бориса и Глеба заключался в добровольном принятии мученической смерти ради сохранения единства Русской Земли. Смерть братьев потрясла Русь, их образы стали символом праведности и мученичества, принятого за свою родину. Оба стали первыми русскими святыми.

Древлянский князь Святослав, тоже сын Владимира, хотел уйти в Венгрию, будучи не в силах сопротивляться Святополку, но по его приказу был настигнут и убит. Святополк же за все свои злодеяния получил в народе прозвище «Окаянный».

К образам святых Бориса и Глеба Н.К.Рерих обращается неоднократно. В 1904 году он пишет картину «Святые Борис и Глеб». В 1906 году по его эскизу была выполнена мозаика «Борис и Глеб» в церкви на пороховых заводах в посёлке Морозовка под Шлиссельбургом. Построенная по проекту архитектора В.А.Покровского, эта церковь была разрушена в годы Второй мировой войны. В 1916 году Н.К.Рерих создаёт картину «Княжич Глеб», а в 1919 – 1920 годах, уже находясь далеко от родины, он пишет картины «Святые Борис и Глеб» (1919) и «Святой Глеб-хранитель» (1920).

В годы Второй мировой войны художник вновь обращается к образам святых братьев и создаёт эскиз и два варианта картины «Борис и Глеб» (1942 и 1943). В 1941 году в «Листах дневника» Рерих писал: «Начаты "Борис и Глеб", поспешающие на помощь»4. Вот как рассказывает об этой картине Наталия Дмитриевна Спирина: «Борис и Глеб плывут по Днепру. Это очень почитаемые великие русские святые. Была легенда, что они появлялись перед опасностью, грозившей Руси. Они пожертвовали собой, чтобы не было междоусобной борьбы, потому что их старший брат — Святополк Окаянный — хотел их убить, чтобы завладеть их долей царства Киевского, но они пошли сами на эту жертву. Он убил их, но зато не было междоусобной брани. Эта необыкновенная жертва сделала их святыми. Посмотрите на их ауру — совместную ауру, объединённую. И здесь они молятся за Русь, чтобы на Руси не было междоусобицы».

Сохранилось предание о явлении святых Бориса и Глеба, плывущих в багряных княжеских одеждах в ладье в ночь перед Невской битвой (1240), на помощь Александру Невскому; их изображения часто встречаются на иконах, посвящённых этому легендарному полководцу. «...Одному из воинов Александра было чудесное видение: по реке плыла лодка, в которой стояли убитые сыновья князя Владимира — святые Борис и Глеб. "Брат Глеб, вели грести скорее! Поможем нашему родственнику Александру!" — сказал святой Борис. На следующий день в неравной битве русское войско победило шведов»5.

Р.Я.Рудзитис, увидевший картину «Борис и Глеб» на выставке в Москве, записал свои впечатления: «У них обширная общая аура, круги изумительного излучения, сквозь них просвечивают вода и небеса. (...) Ауры лучатся, выступают из поверхности, словно несут святость человечеству. (...) Одна из посетительниц, взволнованная "Борисом и Глебом", говорит: "Так может рисовать только тот, кто сам святой"»6.

Один из сыновей князя Владимира, Ярослав, правивший в Новгороде, после гибели братьев «восстал на изверга»7. Он повторяет путь отца: обратившись за помощью к варягам и собрав войско по всему Северу, Ярослав двинулся на Киев, который ему пришлось брать дважды. Окончательная битва со Святополком произошла на берегу реки Альты, где предательски был убит Борис. Войско Святополка было разбито, сам он бежал и в пути умер...

--------------------------------------------------------------------------------

1 Ганичев В.Н. Вступительная статья к книге А.Нечволодова «Сказания о Русской Земле». Т. 1. 1991. 2 Рерих Н.К. Листы дневника. Т. 2. М., 2000. С. 321. 3 Переверзнев В.Ф. Литература Древней Руси. Житие Бориса и Глеба. М.: Наука, 1971. 4 Рерих Н.К. Листы дневника. Т. 2. С. 461. 5 Рассказы о Святых / Сост. С.Куломзина. М., 1994. С. 94 – 99. 6 Из дневника Р.Рудзитиса // «Свет Огня». Изд. Латвийского общества им. Рериха. 1994, № 6. С. 52. 7 Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. 1. Ростов-на-Дону, 1995. С. 186.

Источник : http://voshod.sibro.ru/article/1984 |

||||||||||

|

||||||||||

...Вдохновенные образы старинных мозаик и фресок питали творческую мысль Рериха. Стремление совместить свои идеи с требованиями заказчиков и высших духовных инстанций, связанных религиозными канонами, порождало большие трудности. Однако Рериху всегда удавалось добиться удачных решений, придавая подчас религиозным сюжетам исторический оттенок. Характерным примером, подтверждающим сказанное выше, могут служить изображения «духовного воинства» — архангела Михаила (в Пархомовке) и князей Бориса и Глеба (в Шлиссельбурге). Изображения этих могучих всадников в ярких средневековых одеждах перекликаются с персонажами русского народного эпоса, витязями, богатырями из сказок и былин, а может быть, и реальными историческими лицами. ... |

||||||||||

|

||||||||||

И в первую очередь взгляд Рериха обращается на русско-византийскую икону, он становится ее глашатаем и удивительно воспроизводит ее сосредоточенную красоту, не просто подражая ей, а своей художественной интуицией улавливая ее органику. И, о чудо! Эти иконы — картины Рериха, при полной верности своим канонам, «подлинникам» иконописи русской, начинают пылать, светиться внутренним напряжением. Вот перед нами святые Борис и Глеб мчатся на конях над городом, растянувшимся по реке. И вполне понятна энергия этих летящих на скакунах воителей — ведь они в беде, защитники своего города. |

||||||||||