>>

>>

| Картины Н.К.Рериха |

<<  >> >>

| сменить фон |

Ссылка на изображение: http://gallery.facets.ru/pic.php?id=2029&size=3

| |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

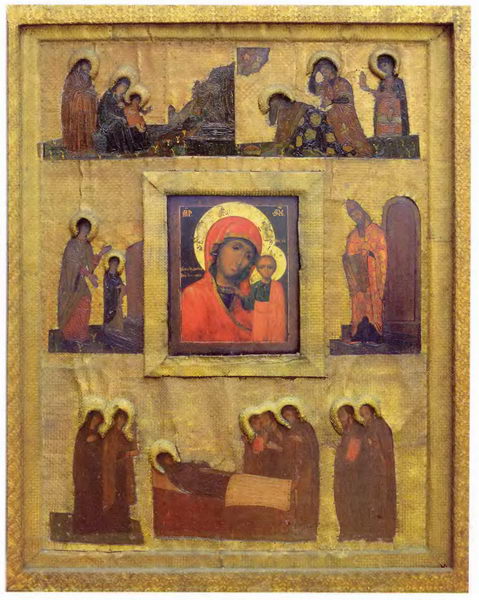

ИКОНА КАЗАНСКОЙ БОГОМАТЕРИ Для иконы Казанской Богоматери Рерихом были написаны Праздники, обрамляющие средник. В средник же вставлен образ Пресвятой Богородицы Казанской – подлинная икона, созданная, по-видимому, в конце XVIII – начале XIX века. Возможно, сюда была перенесена храмовая икона из бывшей здесь ранее деревянной церкви. Не исключено, что по желанию заказчиков художнику было предложено окружить почитаемый образ широкой рамой с Богородичными Праздниками. Перед Рерихом стояла непростая задача органичного соединения своей живописи с ранее созданным произведением другого художника. Надо полагать, Рериху был известен не только размер храмовой иконы, но и её цветовая гамма. Она, эта цветовая гамма, по всей вероятности, ранее была не такой яркой, как сейчас, после недавней реставрации. В настоящее время средник в сравнении с рамой явно выделяется по тону своим открытым сопоставлением красного и зелёного. Тогда же, в начале века, покрывающая краски олифа должна была уже потемнеть за сотню лет и приглушить открытое звучание дополнительных цветов. В то же время некоторая акцентировка яркой палитры средника могла быть использована художником для объединения центра с периферийными изображениями. Действительно, две иконы Архангелов, перекликающиеся своими звонкими красочными плоскостями со средником, образуют вместе с храмовым образом своеобразное трио, составляющее цветовую доминанту Пермского иконостаса. Вполне возможно живопись средника могла быть закрыта золотым окладом. В таком случае храмовая икона выделялась ровным блеском благородного металла на фоне дробного мерцания басмы. Лики Богоматери и Младенца написаны безвестным художником в соответствии с живописной традицией царских изографов XVII века. В то время русская иконопись сделала большой шаг навстречу западному искусству. Рерих в своих Праздниках развивает и продолжает эту тенденцию. Однако она проявляется у него не в попытках живописания объёмных ликов, а прежде всего в привлечении образцов европейского искусства для обогащения сложившихся иконографических схем. В начале XX века повсеместное следование западному академизму и объёмности изображений привело к тому, что большая часть создаваемых икон вообще утеряла качество художественности и высокий стиль древнерусского иконописания. Рерих же в Пермском иконостасе как раз даёт пример органичного синтеза отечественного и западноевропейского религиозного искусства: средневековой русской иконописи с образами, наследующими иконографию известных творений итальянских мастеров. ПРАЗДНИКИ. РАМА ДЛЯ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОГОМАТЕРИ В раме с Праздниками художник во многом следует цветовому и ритмическому строю иконописного средника. Несколько упрощённо написанные им персонажи вторят по своему рисунку статичной фигуре Младенца, а их склонённые позы – лёгкому наклону головы Богоматери. Праздники располагаются ярусом один под другим и включают в себя «Поклонение волхвов», «Введение Богородицы во храм» и «Успение Богоматери». Все три композиции решены Рерихом совершенно необычно для древнерусской живописи. ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ «Поклонение волхвов» редко фигурирует как отдельный сюжет в восточнохристианской иконописи и, как правило, составляет лишь фрагмент в канонической иконографии «Рождества Христова». Напротив, в Западной Европе композиции на тему поклонения волхвов были необычайно популярны, особенно у художников эпохи Возрождения, начиная с падуанских фресок Джотто. Более того, в православной догматике волхвы никогда не возводились в ранг святых и потому не наделялись нимбами. В католических же изображениях они предстают в образах святых царей Каспара, Бальтазара и Мельхиора. Именно такому толкованию сюжета следует и Рерих в своём иконостасе. Слева в верхнем углу изображено Святое семейство. Исполнено оно достаточно традиционно. В качестве источника можно сослаться на «Поклонение волхвов» флорентийского художника XIV века, так называемого мастера пределлы Фьезоле (Будапешт, Музей изобразительных искусств). У Рериха те же грузные фигуры, как и на итальянском примитиве, те же позы и благословляющий жест младенца Христа. Старец Иосиф, весь закутанный в вишнёвый гиматий, стоит скрестив руки. У него широкое простодушное лицо, обрамлённое бородой. Дева Мария сидит, обхватив одной рукой сына, а другой прикрыв грудь мафорием. На ней красный хитон с жёлтой каймой. Лик же, как и у итальянских мадонн, обрисован тонкими линиями по светло-коричневому санкирю. На коленях у Богоматери сидит Младенец в красной рубашке до колен. Его левая, согнутая в локте ручка поднята кверху; правая, сжатая в кулачок – покоится на бедре. Святое семейство расположилось в поле с виднеющимися вдали стенами Вифлеема. Всюду на позёме распускающиеся тюльпанчики, особенно яркие в этом клейме. Неподалёку находится хлев, где с трудом просматриваются ясли-кормушка и заглядывающий в них то ли осёл, то ли вол. Справа, под сегментом неба с пятиконечной Вифлеемской звездой, склонились три волхва с дарами: ладаном, золотом и миррой. Согласно Беде Достопочтенному (ок. 673–735 гг.), символика даров такова: золото – знак уважения к Царству Христову; ладан – признание божественности Христа; мирра, употреблявшаяся при бальзамировании, – пророчество смерти Христа 17. В своей композиции автор не сочиняет какой-то новой иконографической версии, а следует знаменитому шедевру Джентиле да Фабриано «Поклонение волхвов» (1423 г., Уффици). Рерих буквально повторяет рисунок всех трёх персонажей – упавшего на руки старца с длинной бородой, преклонившего колени средовека и застывшего в созерцании юноши. Старец, подносящий золото, облачён в красно-коричневый хитон и тёмно-зелёный, почти чёрный гиматий с пятиугольными и шестиугольными узорами. Средовек восточного облика правой рукой снимает корону, а левой держит ларец с ладаном. У него пышные волосы и небольшая бородка. Его нижняя одежда тёмно-зелёная, а красно-коричневый халат украшен стилизованными цветами. Юноша, принёсший сосуд с миррой, стоит в повороте вправо со склонённой головой. Его нижняя одежда красного цвета с поперечными охряными полосами прикрыта скреплённым на груди тёмным плащом. Рериховские цари отнюдь не изящны, как у Джентиле да Фабриано, а напротив, приземисты и примитивны по облику. Однако источник, породивший в своё время немало реплик, безошибочно узнаётся здесь, несмотря на стилистические отличия в рисунке, цвете и технике исполнения. Краска на иконе положена толстым густым слоем и затем продавлена, так что формы как бы рельефно лепятся самой красочной массой без какой-либо цветовой или светотеневой моделировки. Например, ноги у Мельхиора написаны одним цветом с фоном и только угадываются по фактуре вертикальных мазков. В принципе, пастозная манера письма была характерна для некоторых работ Рериха начала века, однако в них живопись значительно более высокого качества. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ «Введение во храм Пресвятой Богородицы» разделено средником на две половины. Однако рериховская композиция не противоречит канонической иконописи средника, но тактично соседствует с ней, как бы продолжая разрабатывать заданную ей ритмическую канву. В отличие от верхнего Праздника с его приземистыми и несколько примитивными персонажами фигуры Святой Анны и первосвященника, более изящные и утончённые, даны в другом изобразительном ключе с опорой на иные ориентиры. В левой половине автор помещает Святую Анну с дочерью, а в правой – первосвященника Захарию. Иерусалимский храм показан лишь дверью, к которой ведут несколько ступенек. Интересно, что двери храма изображены дважды на левой и на правой половинах иконы, соразмерно росту персонажей. По ступеням поднимается трёхлетняя девочка Мария. Рисунок её фигуры во многом следует рисунку младенца Христа на среднике. Она изображена с непокрытой головой, в тёмно-вишнёвом мафории со светлой каймой и в коричневом хитоне. Обувь её красная. Провожает Марию мать – Святая Анна. Она нарисована в шаге и в повороте влево. Её правая рука показывает на ступени, а левая – на храм. У неё большие глаза, удлинённый овал лица и широкие скулы. Хитон родительницы красно-коричневый со светлыми поручами; мафорий – коричневый с открытым узорным воротом и широкими рукавами. В её слегка согнутой фигуре с характерным движением рук, в свободных одеждах можно усмотреть родство с дионисиевскими женскими образами. В данном случае можно сослаться на роспись южной стены Похвальского придела Успенского собора Московского Кремля. Видимо, фреска «Рождество Иоанна Предтечи» привлекла внимание Рериха красотой рисунка и жанровым характером образов. Первосвященник Захария стоит со склонённой головой в повороте вправо на ступенях перед Иерусалимским храмом. У него длинная борода до груди и падающие на плечи волосы. Он облачён в долгополую одежду с фигурным вырезом и жёлтой каймой по подолу и с необычайно широкими рукавами. Его нижняя одежда тёмно-зелёная, обувь красная. Очерченный грациозной линией, в островерхой скуфии, Захария словно сошёл с персидской миниатюры. Замечателен его лик. Он написан по жидкому слою краски тонкими верными линиями, передающими облик восточного мыслителя с глубоким, проницательным и задумчивым взглядом. Это типично рериховский тип Учителя. Он весь в самоуглублении, как бы внимая мудрости небесных сфер. По выразительности рисунка, психологической наполненности и художественной завершённости этот впечатляющий образ можно приписать кисти самого Рериха. Как Тициан и другие итальянские художники, Рерих рисует Захарию без нимба, тем самым акцентируя в своём произведении западные, католические влияния. Следует отметить одну характерную особенность рериховской композиции. У него и первосвященник, и девочка Мария, приближающиеся друг к другу, несут в руках платы. Это нигде более не встречающееся обстоятельство привносит некий новый смысл в сложившееся понимание темы. Вообще, покровенные руки обычно истолковываются как знак особого почтения. Например, платом поддерживается Евангелие или модель храма в руках святых. Видимо, Рерих хотел подчеркнуть здесь величие духовного знания, выразить особое уважение к мудрости, которую будет постигать Мария от учёных мужей Иерусалима. Возможно, таким наглядным путём художник хотел усилить смысл передачи сокровенного учения. А плат в левой и правой частях композиции, разделённой средником на две половины, воспринимается как символическое соединяющее звено. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Рериховская композиция Праздника совершенно нетрадиционна. В ней нет припавших к Богоматери апостолов и никакого архитектурного фона. Всё спокойно, торжественно и молчаливо. Необычность композиции проявляется еще в том, что художник изображает здесь не заключительный эпизод с Христом, а более ранний. Это не столько Успение, сколько Прощание с Пресвятой Богородицей. На пермской иконе ей предстоят семь персонажей: две израильские жены и пять прибывших апостолов. Богоматерь со скрещёнными на груди руками, в тёмно-коричневом мафории с белой каймой лежит на коричневом ложе, орнаментированном чередой крестиков и кружков. По краям светлого покрывала идёт узор из линий и точек. Святые жёны стоят в повороте влево. Крайняя вся закутана в тёмно-вишнёвый мафорий и такого же цвета хитон. Её открытая правая рука прижата к груди. Другая жена в тёмно-коричневом хитоне с охряными поручами держит большую свечу. Её мафорий и свеча тоже охряные. Лики написаны по тонкому слою санкиря с миниатюрной тщательностью. Апостолы стоят в ногах Богоматери в повороте вправо. Одежды у всех тёмные, руки у груди в жесте моления. Крайний правый седобородый старец в группе из трёх апостолов прикрыт гиматием с головой. Левый апостол держит красное Евангелие. Такая же книга в руках у апостола из другой группы. В ногах у них неровная полоска тёмно-зелёного позёма. Предстоящие ложу фигуры в длинных тёмных одеяниях с вычурными рельефами накладных венцов резко выделяются на фоне басмы. Все они разделены интервалами на три группы. Иконографических аналогов такой сцене в русской живописи нет. Можно предположить, что Рериху значительно ближе достижения итальянцев – Фра Беато Анджелико или Мантеньи, но более всего, пожалуй, Симоне Мартини, его пределлы к картине «Святой Людовик Тулузский коронует Роберта Неаполитанского» (1317 г., Неаполь, Национальный музей Каподимонте). В то же время землистые краски, монументальные силуэты, череда крестов, столь незатейливо украшающих ложе, как на мелетовской фреске, напоминают о псковских истоках. Как известно, «Матерь Божия завещала отдать две одежды Ея двум бедным вдовицам, с усердием и любовью служившим Ей и имевшим от Нея пропитание» 18. Возможно, у Рериха изображены именно эти две вдовицы, хотя в русской иконописи ни жёны-мироносицы, ни свидетельницы Успения не возводились в ранг святых. Помещая фигуры двух израильских жён с нимбами у изголовья Богоматери, Рерих, надо полагать, хотел и в образах Предстоящих, и в образах Святых Великомучениц на столбиках Царских врат ещё раз напомнить послушницам женского монастыря о высоких жизненных примерах. В целом, в образе Казанской Божией Матери с Праздниками заметно проявилось художественное мышление живописца начала XX века. Кажется, Рерих следует традиционной форме изложения со средником и житийными сценами. Однако рериховские клейма не рассчитаны на пристальное разглядывание с близкого расстояния. Напротив, монументальные обобщённые силуэты на фоне басмы воспринимаются разом вместе с заглавным образом в центре. Цельному художественному впечатлению способствует и ритмический строй изображений, и их продуманная цветовая разработка. Действительно, цветовая палитра Праздников решена не столько в духе средневековой символики цвета, сколько в соответствии с эмоциональной атмосферой события. Верхние сцены Рождества Христова и Поклонения волхвов написаны в мажорном настрое с преобладанием тёплых розовых тонов. Второй ярус с девочкой Марией и Захарией более сдержан по колориту. А Успение предстаёт в минорной тональности, в глухом и скорбном звучании цвета. При этом явном нисхождении чувств общее построение несомненно гармонично. Безусловной доминантой иконы является радостное сияние красного и золотого в среднике. Приглушённо, словно эхо, повторяются они в верхнем ряду в одежде младенца Христа и волхвов, затем находят более слабый отзвук в фигуре Захарии и совсем далёким отблеском ложатся на книги в руках апостолов. Всё это вместе – средник и обрамляющие его сцены – составляет единый живописный образ, в котором, несомненно, отразились мироощущение и переживания художника начала XX века. 17 Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М.: КРОН-ПРЕСС, 1996. С. 441. 18 Лазарев В.Н. История византийской живописи. М.: Искусство, 1986. С. 119. |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

Если живопись клейм написана в технике всего иконостаса, в технике Рериха, а их басменное окружение выполнено в технике фирмы Оловянишникова, то центральная икона совершенно другого письма... Ее подобрали вместо утраченной. Она слабо держится в окне... большие повреждения рамки вокруг средника для иконы. Порвана басма и разломаны деревянные подкладки... икону извлекали фомкой... |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

http://госкаталог.рф/portal/#/collections?id=27493724

|

||||||||||||||