>>

>>

| Картины Н.К.Рериха |

<<  >> >>

| сменить фон |

Ссылка на изображение: http://gallery.facets.ru/pic.php?id=315&size=3

| |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

...Складывается серия «Его страна» и начинается серия «Знамена Востока» *. ...

...Серия «Знамена Востока» сложилась *. 1. «Будда Победитель» перед источником жизни. 2. «Моисей Водитель» на вершине, окруженный сиянием неба. 3. «Сергий Строитель» — самосильно работает. 4. «Дозор Гималаев» в ледниках. 5. «Конфуций Справедливый» — путник в изгнании. 6. «Иенно Гуйо Дья» — друг путников (Япония). 7. «Миларайпа Услышавший» — на восходе познавший голоса дев. 8. «Дордже Дерзнувший» стать лицом к лицу с самим Махакалой. 9. «Сараха — Благая Стрела», не медлящий в благих посылках. 10. «Магомет на горе Хира (весть архангела Гавриила)», предание. 11. «Нагарджуна — Победитель Змия» видит знамение на озере владыки нагов. 12. «Ойрот — вестник Белого Бурхана», поверие Алтая. Уже в музее: 13. «Матерь Мира». 14. «Знаки Христа». 15. «Лао-цзы». 16. «Цзонхапа». 17. «Падмасамбхава». 18. «Чаша». 19. «Змий Древний».

*«Его страна», «Знамена Востока» — серии картин Н. К. Рериха, сюжеты которых навеяны впечатлениями описываемого путешествия. Под местоимением «его» подразумевается Майтрейя.

*«Знамена Востока» — попытка символически выразить дух народов Востока, как его понимал художник.

*«Серия «Знамена Востока» сложилась» — здесь перечисляются названия картин, составляющих эту серию: Н. К. Рерих взял для нее эпизоды из жизни мифических личностей вроде библейского вождя евреев Моисея, японского Йенно, «махатмы» Ак-Дордже (молния) и т. д., основателей религии (Будда, Иисус, Мухаммед), философов-этиков (Конфуций) и т. п., которые, по его представлениям, боролись за благо народов и выражали душу и чаяния народные. |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

Иенно Гуйо Дья – он же Эн-но Одзуну, Эн-но Оцуну, более известный как Эн-но гёдзя (634 – после 700) – великий японский подвижник, основатель движения отшельников сюгэндо, канонизированный в качестве бодхисаттвы под именем Дзимбэн-дайбосацу 115 . В житии японского святого говорится, что он был первым в учении и жил с верой в Три Сокровища. Он мог ходить по морю, летать в горах, возрождаться словно феникс и совершать другие чудеса 116. Прозвище гёдзя (отшельник) он получил потому, что большую часть своей жизни провел в горах, занимаясь медитацией. Существует предание, что на вершине горы Ми-но Эн-но гёдзя якобы встречался с Нагарджуной, а также общался с бодхисаттвами и буддой Вайрочаной. В поздних сказаниях он уже фигурирует как бодхисаттва 117. Сюгэндо буквально означает «путь овладения магической практикой» 118. Члены сюгэндо – ямабуси – «спящие» или «укрывающиеся в горах» являли собой своеобразное братство странствующих монахов, горных воинов и аскетов. Ямабуси обосновались в горах, поскольку именно там, по их мнению, должны были обитать все высшие божества. Можно предположить, что карандашный набросок из нью-йоркского музея – это самый первый подступ к сюжету о Иенно Гуйо Дья (Эн-но гёд-зя). Здесь впервые появилась эта одинокая шагающая фигура в развевающихся одеждах. За ним вздымаются неприступные вершины. В картине художник значительно раздвинул пространственные рамки, а горные хребты здесь уже совсем не японские – настоящие Гималаи. В руках отшельник несет чашу подаяния – распространенный атрибут буддийских святых, традиционный по исполнению. Акцент на пейзажный образ у Рериха не случаен, поскольку одновременно с овладением сюгэндо практиковалась «школа природного знания», которая учила постижению истинного Закона в естественной обстановке, в первозданном окружении. Видимо, поэтому Рерих столько внимания уделяет зеленым холмам, горному потоку и особенно цепи белоснежных гигантов – всему, что отражало основу идеологии сюгэндо – поклонение горам. С понятием «чистой земли» во времена Эн-но были тесно связаны представления о буддийском рае и культе Майтрейи. С течением времени другие божества выступили на первое место, но спустя тысячу лет снова возродилась вера в Будду Грядущего. Это случилось после того, как, согласно легенде, в XVI веке явление основателя сюгэндо Эн-но гёдзя инициировало воскрешение культа горы Фудзи. Примерно через сто лет божество Фудзи оповестило последователей сюгэндо о приближении «эры Мироку (япон. Майтрейи)» 119. «Друг путников» – конечно, символическая картина. Ее герой – друг тех, кто встал на путь просветления, кто устремил свой дух к высотам.

115.Игнатович А.Н. Буддизм в Японии: Очерк ранней истории. М.: Наука 116.Японские легенды о чудесах (IX-XI вв.) М.: Наука, 1984. С. 27-28 117.Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. С. 151. 118.Буддийская философия в средневековой Японии. М.:Янус-К, 1998. С.220 119.Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. С. 293. |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

Путник-друг, пойдём вместе. Община. Введение Говоря о Японии, мы можем употреблять слово Прекрасное. Н.К.Рерих. Держава Света [1] ...По зелёным предгорьям, вдоль шумящего белопенного потока, от сверкающих снежных вершин, идёт человек. В одной руке он держит посох, в другой — бережно несёт чёрный Камень. Лицо путника измождено, ноги — босы... На нём монашеский плащ и загадочный знак на груди. Таким предстаёт перед нами на картине Николая Рериха один из самых неизвестных для нас подвижников — Иенно-Гуйо-Дья. В 1924 году, в Сиккиме, Н.К.Рерих создал серию картин «Знамёна Востока», объединяющую образы основателей мировых религий, святых и подвижников разных народов. Среди них была и картина «Иенно-Гуйо-Дья — друг путников», которая долгое время оставалась неразгаданной. Сам Николай Константинович в книге «Алтай-Гималаи» указал только, что подвижник этот из Японии. Но ещё ранее, в 1911 году, Рерих написал стихотворение «Заклятие», включённое в цикл «Священные знаки», в котором был упомянут Иенно-Гуйо-Дья. Камень знай. Камень храни. Огнь сокрой. Огнём зажгися. Красным смелым. Синим спокойным. Зелёным мудрым. Знай один. Камень храни. Фу, Ло, Хо, Камень несите. Воздайте сильным. Отдайте верным. Иенно Гуйо Дья, — прямо иди! [2] Но кто такой Иенно-Гуйо-Дья? Когда он жил и чем был знаменит? Ответа не было. В 1993 году в Новосибирск приехал из Японии Джеф Кларк, знаток японского буддизма, возглавляющий Японское Общество Рериха. Тогда же он встретился с Наталией Дмитриевной Спириной — известным рериховедом, поэтом и прозаиком — и впервые пролил свет на историю загадочного подвижника. Несколько лет спустя в Сибирское Рериховское Общество пришло письмо из Северодвинска от Дмитрия Викторовича Савченко. Он также интересовался образом Иенно-Гуйо-Дья и просил нас рассказать о нём подробнее, но сведений было очень мало. Д.В.Савченко подключился к исследованию и потом прислал нам свои изыскания. И вот что удалось узнать об одной из самых загадочных картин Н.К.Рериха. В книге «Напутствие вождю» сказано: «Благосостояние народов складывается около одной личности. Примеров тому множество во всей истории, в самых различных областях. Многие отнесут это несомненное явление к личности как таковой. Так поступают близорукие, но более дальновидные понимают, что такие собиратели не что иное, как мощь Иерархии».[3] Легенды древней Японии повествуют, что отшельник Иенно-Гуйо-Дья, изображённый на картине Н.К.Рериха, — это знаменитый князь Шотоку, или Сётоку-тайси (574-622), — выдающийся японский государственный и религиозный деятель, святой, философ и законодатель, основатель японского буддизма, отец японской нации, с деятельностью которого был связан расцвет Японии как государства.[4] Он был любимым героем фольклора Японии.[5] Его сравнивали с Буддой, Конфуцием и Христом.[6] Его жизнь была загадочна и расцвечена преданиями. Сётоку-тайси, что означает «святая добродетель»,[7] — под этим именем вошёл в историю князь Умаядо, который родился в 574 году в Ямато, древней японской столице. Он принадлежал к одному из самых влиятельнейших японских кланов — роду Сога. Официальная хроника «Нихон сёки» сообщает также, что Сётоку заговорил с рождения и имел способность предугадывать ещё не свершившееся.[8] Страной в то время правила Суйко, тётка Сётоку, — первая в истории Японии женщина, взошедшая на императорский трон в 592 году.[9] Но государственные дела мало увлекали её, она занималась изучением тайных наук и обратилась к племяннику с просьбой принять на себя управление страной. И хотя Сётоку с юности стремился стать монахом и уйти от мира, но он не мог отказать ей и дал согласие.[10] В 593 году Сётоку был объявлен наследным принцем. Годы правления Сётоку дали мощный импульс японской государственности и расцвету японской культуры. Сётоку называли столпом японского буддизма, «всемилостивейшим бодхисаттвой», «Царём Учения Будды».[11] Одна из важнейших заслуг князя — продвижение Учения Будды в своей стране, наиболее передового и эволюционного Учения того времени. В юности под руководством корейского монаха Хейча он изучал буддизм.[12] Позже, став правителем, установил прочные дипломатические связи с буддийским Китаем, отправлял туда своих сподвижников и чиновников для обучения философии и медицине. Однако не сразу было принято новое Учение. Буддизм принял правящий род Сога, но другие влиятельные роды Японии были враждебны ему. К несчастью, в то время страну постигли болезни и голод. Представители рода Накотоми Мононобэ причиной несчастья посчитали присутствие чужеродных богов и выбросили статую Будды из родового храма Сога.[13] В 587 году произошла великая битва между двумя родами. Предание повествует, что Сётоку был духовным Предводителем войск, перед началом битвы он вырезал из дерева четыре стрелы с изображениями защитников четырёх сторон света — охранителей буддизма — и вручил их воинам. И дал обет в случае победы построить храм.[14] «Во время боя подаренные стрелы поразили лучших воинов противника, решив исход сражения в пользу буддистов. А Сётоку сдержал своё обещание и выстроил Храм Четырёх Богов" — первый буддийский храм в истории Японии, который сохранился и по сей день».[15] В 594 году буддизм был провозглашён государственной религией Японии. Князь Сётоку дал стране имя «Нихон» — «Корень солнца». Утверждение буддизма привело к изменению государственного устройства Японии. Сётоку провёл много реформ, укрепил государство и составил «Уложение 17 статей» — первую конституцию страны, в которой этические заповеди занимали главное место. Сётоку призывал низы к повиновению, а верхи к праведному управлению, избавленному от злоупотреблений и чрезмерных налогов. Согласно новому закону, зло и порок должны быть наказаны, а дела добрые поощрены. Должно отринуть гнев, зависть, личную выгоду, и тогда будет достигнуто согласие и процветание государства. В стране должны главенствовать спокойствие, взаимная кротость и почитание трёх Сокровищ — Будды, Дхармы (Долга) и Сангхи (Общины).[16] Никто в Японии в VII веке не написал больше Сётоку-тайси. С 610 года Сётоку составляет первую историю Японии, пишет комментарии к буддийским сутрам, привезённым из Китая и положившим начало распространения буддизма в Японии. Он опередил своё время и не оставил учеников. Толкователи буддийских текстов вновь появляются в Японии лишь через 200 лет, в IX веке.[17] Особо значительной была деятельность Сётоку в области культуры. С принятием буддизма по всей стране развернулось строительство. За три года (668-671) в Центральной Японии было возведено 58 буддийских храмов. Сам Князь Сётоку построил многие десятки храмов по всей Японии.[18] «Многие вершины искусства сверкают в создании японских мастеров»,[19] — писал Н.К.Рерих. «Самым знаменитым стал храмовый комплекс Кориюдзи — "Храм торжества закона" — первый буддийский монастырь, построенный князем в 607 году в Киото. И поныне он является одним из красивейших памятников японского деревянного зодчества. На шёлковом занавесе внутри храма супруга князя Татигана Ирацумэ вышила надпись: "Наш мир — обман. Только Будда — истина"».[20] В храме Кориюдзи долгое время жил сам Сётоку, не любивший города. И там же находится изумительная по утончённой красоте деревянная скульптура Мироку — Грядущего Будды Майтрейи, — созданная в VII веке. Мироку изображён сидящим со спущенной ногой, что знаменует скорый приход. В 1993 году Джеф Кларк прислал Н.Д. Спириной несколько прекрасных фотографий Мироку со словами: «Я посылаю Вам снимки священного Изображения Майтрейи в храме Кориюдзи в Киото, который я посетил в прошлом месяце. Спущенная на землю нога обозначает, что Майтрейя уже частично проявляется. Таким образом, первые знаки Майтрейи появились, когда это Изображение было вырезано из дерева, в VII веке. В то время культ Майтрейи распространился из Центральной Азии в Японию вместе с культом Авалокитешвары, символом Космической Иерархии. По преданию, это Изображение было вырезано князем Сётоку...»[21] «Жизнь Сётоку была полна легенд. Говорят, что в предыдущем воплощении он был китайским мастером Нангаку, встречался с буддийским патриархом Бодхидхармой и по его совету переродился в Японии... Однажды, во время семидневной молитвы, духи принесли Сётоку личную сутру Нангаку из монастыря в Китае. Князю приписывали умение прозревать в прошлое и будущее приходивших к нему людей...»[22] Образ Мироку — Грядущего Майтрейи, Будды Сострадания — не случайно был так близок Сётоку. Предания говорят, что сострадание к людям было его главным качеством. Рассказывают, что как-то раз Сётоку «увидел возле дороги человека, умиравшего от голода. Сётоку хотел узнать его имя, но ответа не последовало. Тогда он накормил его и укутал в накидку, снятую со своего плеча. Сказав ему: "Пребывай с миром", ― Сётоку сложил песню: Как жаль мне путника, Что голодным лежит у дороги... Может, он сирота?.. Жаль голодного, сирого, Путника жаль...»[23] «Однажды князь отдал свои одежды умирающему на улице нищему старику, признав в нём воплощение Бодхидхармы — буддийского патриарха. Когда старик умер, тело его исчезло, осталась лишь подаренная князем одежда».[24] Легендами расцвечены и рассказы о смерти святого князя. В 622 году в возрасте 49 лет он ушёл из жизни. «Весть о смерти Сётоку повергла подданных в великое горе. С князем прощались как с родным отцом, и рыдания наполнили страну. "Угасло сияние солнца и луны, разрушились небо и земля. На кого нам теперь положиться"».[25] Но смерть его была загадочной. «Буддисты считают, что Сётоку ушёл из жизни добровольно, так как стал святым. Он был похоронен у подножия священной горы, но вскоре его тело таинственным образом исчезло из гробницы...»[26] Вспоминаются вдохновенные слова Николая Константиновича Рериха: «За границами зримого создаётся и особый язык. Непередаваемое чувствознание творится там, где мы соприкасаемся с областью духа. В этой державе мы понимаем друг друга несказуемыми рунами жизни. Так мы начинаем познавать в прозрении, близком вечному чуду Истины».[27] Другое предание повествует, что после поддельных похорон князь принял имя Иенно-Гуйо-Дья (Эн-но гёдзя) и стал бродячим монахом-аскетом, основателем буддийского движения Шугендо и братства Ямабуши.[28] Великое братство Ямабуши — братство странствующих монахов, горных воинов и аскетов.[29] Ямабуши — «спящие или укрывающиеся в горах», «горные мудрецы» — сознательно противопоставляли себя официальной буддийской церкви. Их называли «самовольными монахами».[30] Они жили в горах, и основным их занятием было врачевание и прорицание. Они помогали крестьянам, несли Учение Будды народу. Во многом благодаря деятельности «вольных монахов» буддизм в Японии превращался из религии избранных в религию для всех.[31] О братстве Ямабуши так образно писала исследовательница древних эзотерических традиций Елена Петровна Блаватская: «И кто были, в сущности, эти великие маги... эти "святые нищие", которые нарочно прячутся в недоступных горах?»[32] «Ямабуши ("Братья Отшельники", "Те, кто поклоняются горам") — секта очень древних и почитаемых мистиков в Японии. Они являются "активными" монахами и если необходимо — воинами, подобно некоторым йогам в Раджпутане и ламам в Тибете. Это мистическое братство живёт, в основном, недалеко от Киото и знаменито своими способностями врачевания... Они владеют магическими искусствами и живут в убежищах в горах и скалистых отрогах... Они ведут таинственную жизнь и не допускают никого к своим тайнам, кроме как после... трудной подготовки...»[33] Однако ямабуши, «при соблюдении многих условий, всё же принимают учеников и, таким образом, имеют живых свидетелей великой чистоты и святости своей жизни».[34] Орден Ямабуши считался «богатейшим в мире, так как его члены выше всех земных желаний и помыслов»,[35] — писала Е.П. Блаватская. Иенно-Гуйо-Дья поселился в горах, стал отшельником и более тридцати лет прожил в пещере на горе Кацуроги, занимаясь медитацией.[36] Потому он и получил прозвище «гёдзя» (отшельник). Почему же подвижник ушёл в горы, ведь тогда в Японии буддизм был уже официально признан? Джеф Кларк так объяснял это: «В то время, когда жил Иенно-Гуйо-Дья, буддизм был в основном интеллектуальным и ритуальным движением — для жрецов и высших классов. Иенно-Гуйо-Дья отказался от обеспеченной жизни священника ради суровой жизни в горах. Он был благословлён священными видениями и Учением, но его таинственная деятельность вызвала нападки врагов, и он был изгнан».[37] В 699 году по доносу своего ученика Иенно-Гуйо-Дья был арестован и сослан на остров Идзу, однако в 701 году получил прощение. По возвращении из ссылки он отправился в западные провинции. Но об этом периоде его жизни ничего не известно. Много позднее, в 1799 году, он был канонизирован в качестве бодхисаттвы под именем Дзимбэн-дайбосацу.[38] О чудесных силах и сверхъестественных способностях Иенно-Гуйо-Дья существует много преданий. Верили, что на вершине горы Минох Иенно-Гуйо-Дья встречался с самим Нагарджуной.[39] Также он совершал полёты по воздуху, ходил по воде, заклинал злых духов, вызывал дождь, возвращал людям молодость, продлевал жизнь... Рассказывают, что с помощью своей чудесной силы он строил храмы, причём создавал их внутри скал. Могила и скульптурное изображение Иенно-Гуйо-Дья находятся на вершине горы, где стоит храм Минох, основанный великим аскетом.[40] С именем Иенно-Гуйо-Дья связаны чудесные предания о священной горе Фудзияме. Он явился во сне одному монаху и повелел совершить поклонение на этой горе. И на вершине Фудзи было явление божества, провозгласившего приближение эры Мироку.[41]

Иенно-Гуйо-Дья, он же Сётоку-тайси — святой князь, основатель японского государства, законодатель, учёный и писатель, строитель храмов и скульптор, отшельник, врач и чудотворец, — уже в VII веке он принёс весть о приходе Мироку-Майтрейи, грядущего Владыки Сострадания и Труда. И ныне, спустя 13 веков, в тиши храма Кориюдзи в Киото можно увидеть этот священный образ Мироку, вневрсменно прекрасный и благой. Таковы краткие сведения о японском подвижнике, запёчатлённом на картине Н.К.Рериха. Много ещё неизвестного. Куда идёт он? И откуда? И Камень, что держит, — не тот ли самый, посланный от Гималайских вершин на помощь народам?

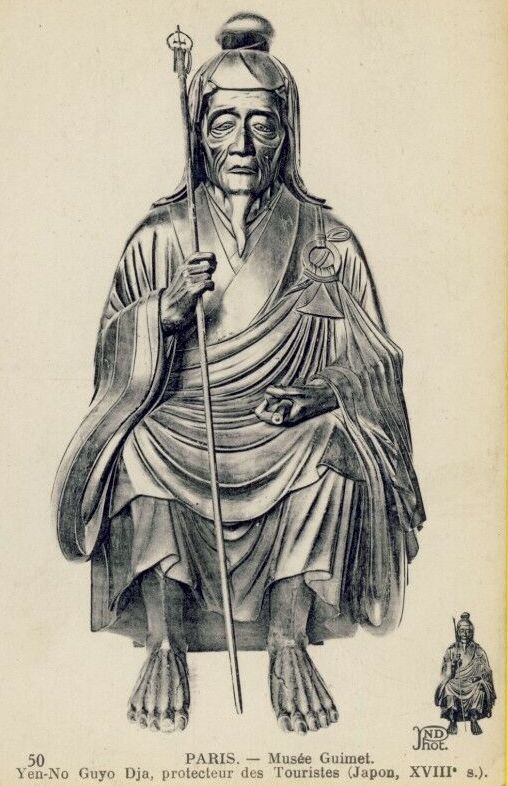

…В Москве, в Международном Центре Рерихов, случайно встретилась открытка из архива семьи Рерихов, с изображением Иенно-Гуйо-Дья из Музея Гимэ в Париже. Поразительно, как точно и бережно передал Николай Константинович на своей картине мудрый и сострадательный облик великого Друга всех путников, идущих по пути познания. [42]

Опубликовано в другой редакции: «Перед Восходом», № 3, 2001. С. 8-11.

[1] Рерих Н.К. Слава самураев / Держава Света. Священный дозор. Рига: Угунс, 1992. С. 136. [2] Рерих H.К. Стихотворения. Проза. Новосибирск, 1989. С 21-23. [3] Напутствие вождю. Новосибирск, 1997. С. 5. [4] Буддийская философия в средневековой Японии: Словарь. М., 1998. С. 219-220. [5] Мещеряков А.Н. Герои, творцы и хранители японской старины. М.: Наука, 1988. С. 23-44. [6] Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М.: Наука, 1987. С. 10. [7] Мещеряков А.Н. Герои, творцы... С. 23-44. [8] Там же. С. 24. [9] Там же. [10] Из письма Д.В.Савченко от 8 ноября 1998. Архив автора. [11] Мещеряков А.Н. Герои, творцы... С.24. [12] Там же. С. 23-44. [13] Там же. С 26. [14] Мещеряков А.Н. Древняя Япония. Буддизм и синтоизм. М.: Наука, 1987. С. 64-65. [15] Из письма Д.В.Савченко от 8 ноября 1998. Архив автора. [16] Мещеряков А.Н. Герои, творцы... С. 26. [17] Там же. С. 41-43. [18] Мещеряков А.Н. Герои, творцы... С. 39-40. [19] Рерих Н.К. Держава Света. Священный Дозор. Рига, 1992. С. 135. [20] Из письма Д.В.Савченко от 8 ноября 1998. Архив автора. [21] Из письма Д.Кларка Н.Д. Спириной от 20 апреля 1993. Архив Н.Д. Спириной. [22] Из письма Д.В.Савченко от 8 ноября 1998. Архив автора. [23] Мещеряков А.Н. Герои, творцы... С.41. [24] Из письма Д.В.Савченко от 8 ноября 1998. Архив автора. [25] Мещеряков А.Н. Герои, творцы... С.41. [26] Из письма Д.В.Савченко от 8 ноября 1998. Архив автора. [27] Рерих Н.К. Держава Света... С. 136. [28] Из письма Д.Кларка Н.Д. Спириной от 20 апреля 1993. Архив Н.Д. Спириной. [29] Буддийская философия в средневековой Японии. С. 219-220. [30] Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. С. 153. [31] Буддийская философия в средневековой Японии. С. 219-220. [32] Блаватская Е.П. Заколдованная жизнь. Барнаул, 1992. С. 14. [33] Теософский словарь. М.: Сфера, 1994. С. 535. [34] Блаватская Е.П. Заколдованная жизнь. С 14. [35] Там же. С. 27. [36] Игнатович А.П. Буддизм в Японии. С 149. [37] Из письма Д.Кларка Н.Д. Спириной от 20 марта 1993. Архив Н.Д. Спириной. [38] Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. С. 149. [39] Буддийская философия в средневековой Японии. С 219-220. [40] http://www.kiis.or.jp/kansaida/minoh/index-e.html [41] Буддизм в Японии. M.: Наука, 1993. С. 293-294. [42] Традиционные изображения Иенно-Гуйо-Дья (En no Gyōja или En no Shōkaku), в том числе ― из собрания Музея Гимэ в Париже (Musee Guimet), фотография которого находится в архиве семьи Рерихов и явилась основой для создания картины, можно увидеть на сайте: http://www.onmarkproductions.com/html/shugendou.html

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

...В этом ряду и известные в русском народе святые, духовные подвижники Николай, Георгий и Илья, помогающие благочестивому крестьянину умножать его благосостояние («Три радости»), и «Друг путников», спешащий по горной тропе, — все они ни минуты не думают о себе, их окрыляет единственная мысль: только бы не опоздать, успеть проявить свою великую энергию на благо других.

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

Через два года, уже путешествуя по Азии, Рерих создаёт грандиозный художественный ансамбль – «Знамёна Востока» (1924–1925), состоящий из 19 произведений. Эта серия – одно из самых значительных и масштабных творений художника. Отдельные картины посвящены Моисею и Христу, Будде и Магомету, Конфуцию и Лао-цзы, Нагарджуне и Сергию Радонежскому. Это подвижники, основатели мировых религий, Учители человечества, представленные в виде общеизвестных иконографических образов. Они спешат на помощь, они исцеляют, они неутомимо творят, они мыслят во благо, их осеняет мудрость. Каждый из них, по словам Н.О. Лосского, «внутренне един со всем миром и обладает безграничной духовной силой, необходимой для бесконечно сложных интенциальных актов, направленных на мировое бытие» . В «Знамёнах Востока» Рерих значительно расширяет Братство святых и подвижников, тем самым развивая христианское прочтение принципа Всеединства до масштаба космологического. |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

...Через два года, уже будучи в Индии, Рерих создает грандиозный художественный ансамбль "Знамена Востока" (1924), состоящий из 19 произведений. Эта серия - одно из самых значительных и масштабных творений художника. Отдельные картины посвящены Моисею и Христу, Будде и Магомету, Конфуцию и Лао-Цзы, Сергию Радонежскому и Нагарджуне. Каждый из них представлен в значительный момент своих деяний, а вся серия может быть осмыслена как своеобразный иконостас. В нем Рерих расширяет Братство православных святых и подвижников до масштаба всемирного. В своей философской работе "Свет невечерний" Булгаков утверждает: "И если мы не можем отрицать положительного религиозного содержания в язычестве, то еще меньше мы имеем к тому основания относительно великих мировых религий, по-своему взыскующих Бога и духовно согревающих свою паству. Подвижники религии суть всегда вожди человечества, и, например, Рамакришна принадлежит не только Индии, но и европейскому миру"[36]. Интересную мысль, сказанную, правда, в отношении Л. Н. Толстого, можно обнаружить в исследовании Бердяева "Русская идея", где он пишет, что Толстой "стремился не к совершенству формы, а к жизненной мудрости. Он почитал Конфуция, Будду, Соломона, Сократа, к мудрецам причислял и Иисуса Христа, но мудрецы не были для него культурой, а были учителями жизни, и сам он хотел быть учителем жизни"[37]. Не менее интересны в этой связи и размышления Циолковского о живой Вселенной, о причине, породившей ее: "От причины исходит космос, как одно из ее проявлений. От космоса - совершенные человекоподобные существа, а от них абсолютная истина, ведущая вселенную к радости и устраняющая все страдания. Она оживляет мир и дает ему господство разума. Причина есть высшая любовь, беспредельное милосердие и разум. Совершенные существа выражают то же. Таково же и свойство исходящей из них абсолютной истины"[38].

По-видимому, рериховский замысел объемлет все эти три концепции русских мыслителей, во всяком случае, все они вполне могут выражать идею "Знамен Востока". Тогда, надо полагать, рериховские герои - это "вожди человечества", "учителя жизни", посланцы "от космоса". В то же время, рассматривая любое отдельное произведение, как часть единого ансамбля, можно сделать вывод, что каждый из деятелей, говоря словами Лосского "внутренне един со всем миром и обладает безграничной духовной силой, необходимой для бесконечно сложных интенциальных актов, направленных на мировое бытие"[39]. ... 36. Булгаков С. Н. Свет невечерний.- М.:Республика. 1994. - С. 283. 37. Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. О России и русской философской культуре. - М.: Наука. 1990. С. 167. 38. Циолковский К. Э. Очерки о Вселенной. М.: ПАИМС. 1992. - С. 38 39. Лосский Н. О. Избранное. - М.: Правда.1991. - С. 586. |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

https://www.christies.com/lotfinder/lot_details2.aspx?intObjectID=3319809 SALE 9760 IMPORTANT SILVER, OBJECTS OF VERTU AND RUSSIAN WORKS OF ART New York 19 October 2001 LOT 182 NIKOLAI KONSTANTINOVICH RERIKH [ROERICH] (1874-1947) "Banners of the East": En-No-Gyo-Ja, The Friend of the Travelers Price realised USD 110,500 Estimate USD 50,000 - USD 70,000 unsigned tempera on canvas 30x47in. (74x118cm.) executed in 1925 in Kashmir, India

Provenance Roerich Museum, New York Louis Horch Baltzar E. Bolling Then by direct descent Literature N. Roerich and others, Roerich Himalaya, (New York, 1926) ill. p. 49 A. Yaremenko, N.K. Roerich, (New York, 1931) ill. p. 101 V.N. Ivanov and E. Gollerbach, Roerich, (Riga, 1939) ill. p. 99 Exhibited New York, Roerich Museum, (1930) n. 546 Grand Haven, Michigan, Grand Haven Community Center,Exhibit of Paintings by Nicholas Roerich, (1969) Lot Notes See footnote for lot 181 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||