>>

>>

| Картины Н.К.Рериха |

<<  >> >>

| сменить фон |

Ссылка на изображение: http://gallery.facets.ru/pic.php?id=4900&size=4

| |

|

|

|

||||||||

|

||||||||

|

||||||||

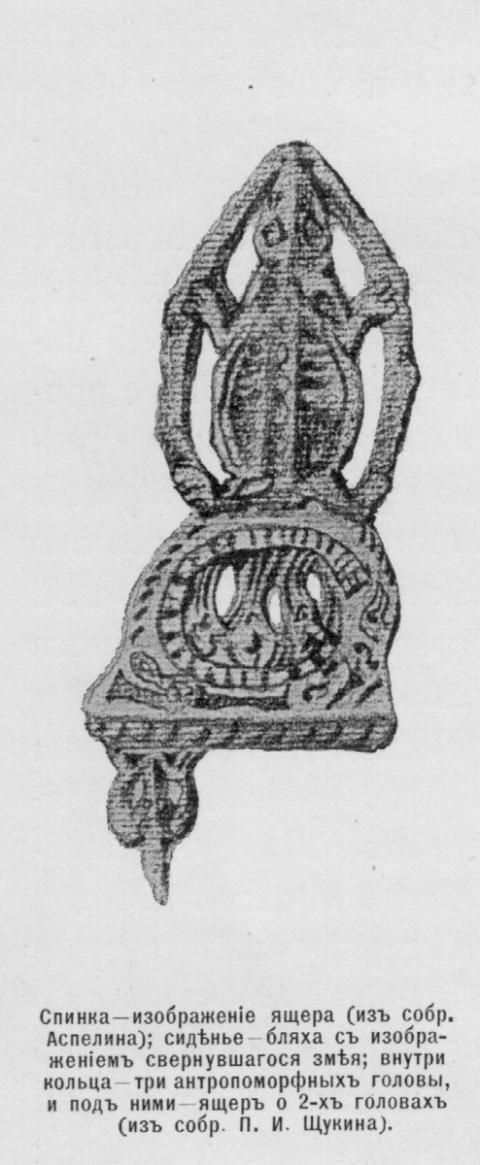

Формообразованию модерна посвящено много исследований, но они касаются в основном пластического языка архитектуры, декоративно-прикладное искусство этого направления, как правило, обходят вниманием, хотя проблемы соотношения конструкции и декоративных элементов, стилистических прототипов, использования возможностей самого материала характерны и для прикладных произведений. Обратимся к принципам формообразования предметов мебели в теоретических публикациях и художественном творчестве Н. К. Рериха. Тема Севера, суровой и вместе с тем поэтичной природы и не менее суровых героев эпоса воплощена Н. К. Рерихом не только в живописных, но и декоративных произведениях (эскизы для керамических панно на фасаде страхового Общества «Россия», ул. Большая Морская, 35. 1905), в прозаических очерках («Древнейшие финские храмы» и «Радость искусству», 1908). Однако особый интерес представляют проекты художника для мебели имения княгини М. К. Тенишевой Талашкино, а точнее эволюция его декоративно-прикладного творчества. Прежде чем перейти к анализу работ Н. К. Рериха, представим ситуацию в декоративно-прикладном искусстве в целом. Стилистические особенности и круг мотивов модерна, возникшего в Балтийском регионе как национально-романтическое направление, определяются в первую очередь его концепцией, стремлением обратиться к истокам искусства. Изучение и творческое переосмысление народных и средневековых традиций, безусловно, предполагало возрождение национального самосознания. Эта задача решалась многими мастерами финского искусства, и воплотилась в творчестве А. Галлен-Каллела в живописных, графических и декоративно-прикладных произведениях, в архитектурных проектах. Однако художественные формы прошлого привлекали и возможностью обогатить язык изобразительного искусства. В начале ХХ столетия перед мастерами встает проблема стиля, оригинальности и выразительности художественных произведений, адекватного выражения образа через форму. Исследователи указывают на несоответствие между теоретическим обоснованием формообразования и практическим применением новых и традиционных форм в русском искусстве, в отличие от стилистических поисков У. Морриса и Х. Ван де Вельде. Тем не менее, архитектура «северного модерна» представляет собой целостное явление. В декоративно-прикладном искусстве этого направления отсутствует единая линия. Н. Ю. Гусева, анализируя мебель из собрания Государственного Эрмитажа, отмечает, что влияние Севера выражалось в использовании в декоративном оформлении наборных деталей с прибалтийскими пейзажами либо в обращении к скандинавским памятникам прикладного искусства . Русское прикладное искусство эпохи модерна переживает период поиска новых форм, мотивы, заимствованные из арсенала народного искусства, выступают как элементы декора, не создавая новую конструкцию. С целью решить проблему стиля, найти универсальные средства художественной выразительности проводятся две выставки: «Архитектура и художественная промышленность нового стиля» в Москве (с ноября 1902 по январь 1903 года) и «Современное искусство» в Санкт-Петербурге (в 1903 году). Поэтому особый интерес вызывает синтез теоретической мысли и практическое применение концепции в художественных произведениях. Обратимся к взглядам Н. К. Рериха на проблему стиля в прикладном искусстве. В 1899 году в журнале «Искусство и художественная промышленность» была опубликована его статья «Нехудожественность наших художественных магазинов», в которой он, анализируя прототипы формообразования в произведениях декоративно-прикладного искусства, предлагает использовать археологические материалы, ссылаясь в статье на произведения пермского звериного стиля. Н. К. Рерих писал: «Прибегать к самой естественной помощи в исканиях орнаментаций к помощи натуры – у нас не принято, точно так же, как мало принято искать мотивы в области древностей. Между тем, если извлечение орнаментов из природы требует значительной подготовительной работы, то памятники старины дают вполне готовый материал (о чём мне раньше приходилось уже говорить в статье «Искусство и археология). … Ещё недавно, при чтении новой, весьма интересной работы Д. Н. Анучина («К истории искусства и верований у Приуральской Чуди. Чудские изображения летящих птиц и мифических крылатых существ. Из материалов по археологии восточных губерний, изд. Имп. Моск. Археол. Общ.», т. 3, М., 1899), меня невольно остановили на себе иллюстрирующие её древности, по своей непосредственной пригодности для мотивов мебели. Большая часть этих древностей словно была вырезана специально именно с такой целью и могла бы идти в дело без каких бы то не было изменений. Например, для спинок к сиденьям или бочку люльки» . Художник проиллюстрировал статью собственными проектами мебели, использующими произведения пермского звериного стиля в качестве декоративных элементов. Обращение к вопросам стиля, поиски выразительных средств и возможных прототипов в формообразовании произведений декоративно-прикладного искусства для Н. К. Рериха не случайны. В 1898–1899 году он читал оригинальный курс лекций «Художественная техника в применении к археологии» в Археологическом институте. Программа курса объединила теорию и практику, искусствоведение, сведения о правовом и социальном положении художников в Древней Руси, знакомство с художественными техниками и обучение слушателей азам художественной грамоты. Возможно, Н. К. Рериха, как автора курса и преподавателя, интересуют методы создания эффектных и выразительных произведений и возможные прототипы. Поскольку природные мотивы требуют стилизации, он предлагает использовать археологические находки в качестве образцов. Н. К. Рерих был знаком с произведениями пермского звериного стиля, и они привлекают его своей художественной выразительностью и сами по себе, о чем свидетельствует калька с девятнадцатью изображениями «чудских бляшек и пронизок» [1902–1906]. Но он видит в них и замечательные источники для формообразования предметов современной мебели, что и подтверждает в иллюстрациях к статье 1899 года. Этой теме посвящена статья Е. П. Маточкина и В. Л. Мельникова «Пермский звериный стиль в творчестве Н. К. Рериха» (2000). «Пермский звериный стиль» (или «шаманские изображения», «чудские образки», «культовое литьё», как иначе называют эти произведения) – художественная бронзовая металлопластика культового характера, распространённая у племен финно-угорской группы в Верхнем Прикамье , привлекал художника своей пластической выразительностью и богатой символикой. Исследователь языческой культуры Б. А. Рыбаков приводит датировку этих предметов «По А. А. Спицыну бляшки этого типа датируются X–XV вв., по И. А. Талицкой – VI–IX вв., а по А. П. Смирнову – «до XI в.» . В этих произведениях отразились языческие представления о мироздании, «антропозооморфные» существа представляют божеств и духов верхнего яруса (копытные, лоси и олени, и птицы), нижнего (пресмыкающиеся) и среднего мира (человек). В пластике бляшек все эти образы переплетаются, тело человека, например, может «змеиться», а на груди птицы появляется человеческое лицо. И Н. К. Рериха эти мотивы привлекают и своим художественным потенциалом, и сакральной символикой. Однако приведенные примеры скорее утрированно археологичны, мы видим здесь прямые цитаты, комбинацию из различных предметов древнего культа, и кроме того, они остались только проектами. Эти эскизы – в первую очередь концепция, новый взгляд на археологические мотивы. Более значимы воплощённые в материале произведения – предметы мебели для имения княгини М. К. Тенишевой Талашкино. Когда Н. К. Рерих переходит к созданию реальных, а не умозрительных проектов, перед ним встают задачи прочности и эргономичности конструкции, которые очевидно не ставились в проектах 1899 года. Декоративно-прикладные произведения, выполненные в талашкинских мастерских, исследователи относят, как правило, к неорусскому стилю, однако в эскизах Н. К. Рериха ясно прослеживаются мотивы «чудских бляшек и пронизок», а вся их конструкция в целом близка пластической системе «северного модерна» с ярко выраженной тектоникой. Художник, вполне в духе модерна, задумывает создать не отдельные предметы, а всю обстановку библиотеки в целом: «У меня явилась мысль набросать целую обстановку рабочей библиотеки, в которой мог бы быть фриз. Одно дело сочинить вещь-одиночку, но гораздо завлекательнее обдумывать целое, чтоб каждая вещь [вошла] целесообразною, органически необходимою частью» . По поводу этих проектов он ведет активную переписку с Тенишевой, отмечая, что «это его первый опыт по художественно-прикладному пути» . Замысел художника не был осуществлён, Тенишева нашла целесообразным использовать проекты не для единого интерьера, а для отдельных предметов. Всего Н. К. Рерих создал 25 проектов, как он указывает в своем письме. В альбоме «Талашкино. Изделия мастерских кн. М. К. Тенишевой», опубликованном в 1905 году, поместили фотографии некоторых из этих предметов. Наиболее содержательным и «звериным» у художника получился книжный шкаф (Илл. 6), представляющий систему языческого мироздания. Плоскость дверей разделена на три яруса, при этом «небо» и «подземный мир» более точно цитируют мотивы пермского звериного стиля, образы птицевидных идолов и лосей в верхнем ярусе и пресмыкающихся и рыб – в нижнем. Однако художник использует мотивы «чудских образков» в свободной интерпретации, пластика форм более обобщённая, а композиционное решение – целостное. Кресло и стол используют только декор пермского звериного стиля, но это не отражается на всей конструкции в целом. В композиции спинки кресла прослеживаются мотивы симметричных «чудских бляшек», синтез силуэта птицы и маски. В резьбе ножек кресла и стола можно увидеть стилизованный мотив, который особенно привлекает Н. К. Рериха, он изобразил его и на кальке. Е. П. Маточкин называет две антропоморфные фигурки «хранителями дома», в декоре мебели они разделяются. Мотивы пермского звериного стиля присутствуют и на скатерти, располагаясь в углах. Используется общая композиция бляшек с ярко выраженным силуэтом, однако сами прототипы стилизованы, это происходит и с виньеткой в издании альбома «Талашкино». Логическим завершением темы пермского звериного стиля в декоративно-прикладном творчестве Н. К. Рериха становится эскиз к симфонической сюите А. К. Лядова «Кикимора» (1910). В этой работе «чудские бляшки» наполняют всё пространство, организуя его, это продолжение концепции художника 1899 года. В композиции исследователи выделяют пятнадцать цитат произведений пермского звериного стиля . Так мы видим, что Н. К. Рерих, создавая ясные конструкции мебели для Талашкино, не забывает о своей идее соединить археологию и искусство, возвращаясь к ней в приведённом выше эскизе. Декоративно-прикладные произведения Н. К. Рериха, как оставшиеся в проектах, так и выполненные в материале, имеют разную пластическую систему, но и эскизы, и сами предметы вводят в арсенал формообразования модерна археологические мотивы, обогащая не только его тематику, но и художественный язык. Музей-институт семьи Рерихов, создавая постоянную экспозицию, обратился к проектам Н. К. Рериха как к выразительному источнику, обладающему огромным творческим потенциалом. Раздел «Россия в творчестве Н. К. Рериха» был задуман как особое пространство для музейных образовательных программ. Основой организации экспозиции стал эскиз художника «Терем Кикиморы», компания «Комбинат музейно-выставочного искусства» создала театральные декорации, предполагающие взаимодействие с музейными объектами. Художественное произведение воплотилось в интерактивном арт-объекте, притягивающего внимание посетителей. Из дерева были вырезаны и стулья по проектам Рериха 1898 года, работу выполнила компания «Реставрация. Реконструкция. Ремонт». Наконец, для интерактивных программ были воссозданы и костюмы по мотивам эскизов Н. К. Рериха к «Весне священной» как, пожалуй, наиболее яркого отражения образов древности. Сотрудники компании «Kunjut Textile&Design» разработали проекты, выполнили печать на ткани и сшили женский и мужской ансамбли, руководствуясь эскизами Рериха 1912 года. Таким образом, пространство современного музея обогатилось уникальными экспонатами, созданными на основе научных изысканий художника, его теоретическими положениями о месте артефактов в современности и конечно же, на основе творческого наследия мастера.

___________

Источники: 1. Гусева Н. Ю. Русская мебель в стиле модерн // На рубеже веков… Искусство эпохи модерна. – СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2006. – С. 63. 2. Николай Рерих в русской периодике, 1891–1918. Вып. 1: 1891–1901 / Сост.: О. И. Ешалова, А. П. Соболев; Отв. ред. А. П. Соболев. – СПб.: Фирма Коста, 2004. – С. 190. 3. Маточкин Е. П., Мельников В. Л. Пермский звериный стиль в творчестве Н. К. Рериха / Рериховские чтения. Материалы конференции 3–6 ноября 1997 г. – Новосибирск, 2000. – С. 249. 4. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981. – С. 58 5. Маточкин Е. П., Мельников В. Л. Пермский звериный стиль в творчестве Н. К. Рериха / Рериховские чтения. Материалы конференции 3–6 ноября 1997 г. – Новосибирск, 2000. – С. 263. 6. Там же. 7. Талашкино. Изделия мастерских кн. М. К. Тенишевой. – СПб.: Содружество, 1905. – Ил. 86, 89, 120, 121, 134. 8. Маточкин Е. П., Мельников В. Л. Пермский звериный стиль в творчестве Н. К. Рериха / Рериховские чтения. Материалы конференции 3–6 ноября 1997 г. – Новосибирск, 2000. – С. 273–276. |

||||||||