>>

>>

| Картины Н.К.Рериха |

<<  >> >>

| сменить фон |

Ссылка на изображение: http://gallery.facets.ru/pic.php?id=474&size=3

| |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

...Складывается серия «Его страна» и начинается серия «Знамена Востока» *. ...

...Серия «Знамена Востока» сложилась *. 1. «Будда Победитель» перед источником жизни. 2. «Моисей Водитель» на вершине, окруженный сиянием неба. 3. «Сергий Строитель» — самосильно работает. 4. «Дозор Гималаев» в ледниках. 5. «Конфуций Справедливый» — путник в изгнании. 6. «Иенно Гуйо Дья» — друг путников (Япония). 7. «Миларайпа Услышавший» — на восходе познавший голоса дев. 8. «Дордже Дерзнувший» стать лицом к лицу с самим Махакалой. 9. «Сараха — Благая Стрела», не медлящий в благих посылках. 10. «Магомет на горе Хира (весть архангела Гавриила)», предание. 11. «Нагарджуна — Победитель Змия» видит знамение на озере владыки нагов. 12. «Ойрот — вестник Белого Бурхана», поверие Алтая. Уже в музее: 13. «Матерь Мира». 14. «Знаки Христа». 15. «Лао-цзы». 16. «Цзонхапа». 17. «Падмасамбхава». 18. «Чаша». 19. «Змий Древний».

*«Его страна», «Знамена Востока» — серии картин Н. К. Рериха, сюжеты которых навеяны впечатлениями описываемого путешествия. Под местоимением «его» подразумевается Майтрейя.

*«Знамена Востока» — попытка символически выразить дух народов Востока, как его понимал художник.

*«Серия «Знамена Востока» сложилась» — здесь перечисляются названия картин, составляющих эту серию: Н. К. Рерих взял для нее эпизоды из жизни мифических личностей вроде библейского вождя евреев Моисея, японского Йенно, «махатмы» Ак-Дордже (молния) и т. д., основателей религии (Будда, Иисус, Мухаммед), философов-этиков (Конфуций) и т. п., которые, по его представлениям, боролись за благо народов и выражали душу и чаяния народные.

|

||||||||||||

|

||||||||||||

Лао Цзе, в современном написании Лао-цзы (кит. «Престарелый младенец», VI-V вв. до н..э.) – знаменитый мыслитель Древнего Китая. Свое имя получил из-за того, что родился будто бы седовласым, способным говорить и ходить. Согласно преданиям, однажды в горах он встретился с великим духом, который преподал ему владение стихиями природы и лекарство бессмертия. При Чжоуской династии был архивариусом. Видя упадок царства, разочаровавшись в людях, утративших путь истины и добра, удалился в горы, где написал трактат в двух главах «Дао дэ цзин» («Канон Пути и его Силы»). Написанный афористичным, метафорическим языком, он стал классикой даосизма. Фундаментальные категории учения Лао-цзы – понятия Дао (Путь) и Дэ (Добродетель). Дао – несотворенная, нерожденная и вечная энергия природы, источник полноты блаженства и счастья. Природа, так же как и человек, достигая чистоты, обретает покой, и тогда всё становится единым с Дао160. Дао – это и абсолютная простота, начало и конец всего сущего. Человек, познавший Дао, отринувший погоню за славой и богатством – мудрец, для него простота – идеал, он приобщен к гармонии Универсума. Как сообщается в легендах, однажды к его хижине в горах подошел буйвол и встал у порога. Едва Лао-цзы сел на него, как животное понесло его куда-то далеко на запад. «Никто не знает, где он умер» 161 – так завершает жизнеописание философа первый китайский историк Сыма Цянь. Сюжет с буйволом стал традиционным в искусстве Китая. Рерих повторяет в живописи канонические скульптурные изображения Лао-цзы, восседающего на спине рогатого животного. Художник передает характерный облик святого: голый череп, окладистая борода, морщинистое лицо золотистого цвета, глаза огромные, уши длинные, рот четырехугольный, нос с двойной переносицей. Последний путь Лао-цзы напоминает аллею славы, окаймленную королевским бамбуком. Видные деятели мировой культуры с большим интересом воспринимали оставленное великим китайским мыслителем учение. Сущность его, как считал Лев Толстой, та же, что и сущность христианства. Он писал: «Основа учения Лао-Тзе одна и та же, как и основа всех великих истинных религиозных учений. Она следующая: человек сознаёт себя прежде всего телесной личностью, отделенной от всего остального и желающей блага только себе одному. Но, кроме того... каждый человек сознаёт себя еще и бестелесным духом, таким же, какой живет во всяком существе и дает жизнь и благо всему миру... Человек может жить для тела или для духа. Живи человек для тела, – и жизнь горе, потому что тело страдает, болеет и умирает. Живи для духа, – и жизнь благо, потому что для духа нет ни страданий, ни болезней, ни смерти. И потому для того, чтобы жизнь человека была не горем, а благом, человеку надо научиться жить не для тела, а для духа. Этому-то и учит Лао-Тзе. Он учит тому, как переходить от жизни тела к жизни духа. Учение свое он называет Путем...»162. Из «Дао дэ цзин»: «Высшая добродетель подобна воде. Вода приносит пользу всем существам и не борется (с ними). Она находится там, где люди не желали бы быть. Поэтому она похожа на дао. (Человек, обладающий высшей добродетелью, так же как и вода), должен селиться ближе к земле; его сердце должно следовать внутренним побуждениям; в отношениях с людьми он должен быть дружелюбным; в словах должен быть искренним; в управлении (страной) должен быть последовательным; в делах должен исходить из возможностей; в действиях должен учитывать время. Поскольку (он), так же как и вода, не борется с вещами, (он) не совершает ошибок. Тот, кто следует небу, следует дао. Тот, кто следует дао, вечен... Кто (служит) дао, тот тождествен дао. Великое – оно в бесконечном движении. Находящееся в бесконечном движении не достигает предела. Не достигая предела, оно возвращается (к своему истоку). Вот почему велико дао, велико небо, велика земля... Знающий людей благоразумен. Знающий себя просвещен. Побеждающий людей силен. Побеждающий самого себя могуществен. Благодаря единству небо стало чистым, земля – незыблемой, дух – чутким, долина – цветущей и начали рождаться все существа. Превращение в противоположное есть действие дао, слабость есть свойство дао. В мире все вещи рождаются в бытии, а бытие рождается в небытии. Знание гармонии называется постоянством. Знание постоянства называется мудростью. Обогащение жизни называется счастьем... Небесное дао приносит всем существам пользу и им не вредит. Дао совершенномудрого – это деяние без борьбы».

160.Блаватская Е.П. Даодэцзин // Теософский словарь. С. 147. 161.Сыма Цянь. Лаоцзы // Лаоцзы. Обрести себя в Дао. М.: Республика, 2000. С. 274. 162.Толстой Лев. О Лаоцзы // Лаоцзы. Обрести себя в Дао. С. 314. |

||||||||||||

|

||||||||||||

...В Китае издавна сложился определённый тип пейзажа, называемый «шань-шуй» – «горы-воды». В своих истоках он шёл от древнего культа гор и вод, в нём получило религиозно-философское осмысление взаимодействие двух противоположных начал: мужского «ян» и женского «инь». В даосизме вода осмыслялась как субстанция, более всего ассоциировавшаяся с дао – Единым и непознаваемым. Высшая мудрость дао подобно водопадам спускается с небес. Место водной стихии в альпийских видах занимали облака. Их зыбкий и бесплотный мир в контрасте с устойчивыми формами гор отражал идею трансформации Единого и вечного. Взгляд на мир как на зримую чувственную реальность и как на сокрытую таинственную суть породил особый эстетический принцип, называемый «Единая Черта Кисти». Чтобы быть причастным к метаморфозам Вселенной, необходимо пользоваться Единой Чертой. Живопись по правилам Единой Черты проистекает прежде всего из духа и реализуется в виде готовых формул, которые считались наиболее адекватными образу высшей истины. Надо полагать, Рерих глубоко проникся сущностью Единой Черты. Его картины «Конфуций Справедливый» и «Лао-цзы» из серии «Знамёна Востока» (1924–1925) исполнены духовной мощи, написаны в каноническом ключе, а рисунок скалистых утёсов в пейзажных фонах соответствует, по известной китайской классификации, приёму цунь и штриху цзесоцунь.

...Через два года, уже путешествуя по Азии, Рерих создаёт грандиозный художественный ансамбль – «Знамёна Востока» (1924–1925), состоящий из 19 произведений. Эта серия – одно из самых значительных и масштабных творений художника. Отдельные картины посвящены Моисею и Христу, Будде и Магомету, Конфуцию и Лао-цзы, Нагарджуне и Сергию Радонежскому. Это подвижники, основатели мировых религий, Учители человечества, представленные в виде общеизвестных иконографических образов. Они спешат на помощь, они исцеляют, они неутомимо творят, они мыслят во благо, их осеняет мудрость. Каждый из них, по словам Н.О. Лосского, «внутренне един со всем миром и обладает безграничной духовной силой, необходимой для бесконечно сложных интенциальных актов, направленных на мировое бытие» . В «Знамёнах Востока» Рерих значительно расширяет Братство святых и подвижников, тем самым развивая христианское прочтение принципа Всеединства до масштаба космологического. |

||||||||||||

|

||||||||||||

...При обзоре материала нужно иметь в виду еще одно важное замечание Ю.Н.Рериха - о стремлении Николая Константиновича создать "живописную панораму земель и народов Внутренней Азии".[3] Действительно, его привлекало все наиболее значительное, что составляет облик страны, ее ландшафт, исторические реликвии и достижения.

...Его восприятие страны, ее культуры было просто неотделимо от заветов первых китайских мыслителей и подвижников: "Китай без Будды, Лао-Цзе, Конфуция не будет Китаем".[6] Их сложившиеся иконографические образы Рерих изобразил в своей масштабной серии "Знамена Востока" (1924). И Конфуций и Лао-Цзе представлены в движении на фоне горных далей. И хотя Рерих в те годы еще не был в Китае, его пейзажи убедительны и написаны именно в китайском духе, в традициях китайской изобразительности, что говорит о его серьезном изучении наследия китайских мастеров. Художник сам не раз высказывал свое "восхищение старым китайским искусством и философией".[7] ... В Китае издавна сложился определенный тип пейзажа, называемый "шань-шуй" - "горы-воды". В своих истоках он шел от древнего культа гор и вод, в нем получило религиозно философское осмысление взаимодействие двух противоположных начал: мужского "ян" и женского "инь". Место водной стихии в альпийских видах занимали облака. Их зыбкий и бесплотный мир в контрасте с устойчивыми формами гор отражал идею трансформации Единого и вечного. Взгляд на мир как на зримую чувственную реальность и как на сокрытую таинственную суть породил особый эстетический принцип, называемый "Единая Черта Кисти." Чтобы быть причастным к метаморфозам Вселенной, необходимо пользоваться Единой Чертой. Живопись по правилам Единой Черты проистекает прежде всего из духа и реализуется в виде готовых формул, которые считались наиболее адекватными образу высшей истины. Надо полагать, что Рерих глубоко проникся сущностью Единой Черты. Те же его картины "Конфуций справедливый" и "Лао-цзе" исполнены духовной мощи, написаны в каноническом ключе, а рисунок скалистых утесов в пейзажных фонах соответствует по известной китайской классификации приему цунь и штриху цзесоцунь.

3. Рерих Ю.Н. По тропам Срединной Азии. - Хабаровск: Хабаровское книжное изд-во, 1982 - с.29

6. Рерих Н.К. Врата в будущее. - Рига: Угунс, 1936 - с. 129

7. Рерих Н.К. Шамбала. - М: МЦР, 1994 - с. 114 |

||||||||||||

|

||||||||||||

...Через два года, уже будучи в Индии, Рерих создает грандиозный художественный ансамбль "Знамена Востока" (1924), состоящий из 19 произведений. Эта серия - одно из самых значительных и масштабных творений художника. Отдельные картины посвящены Моисею и Христу, Будде и Магомету, Конфуцию и Лао-Цзы, Сергию Радонежскому и Нагарджуне. Каждый из них представлен в значительный момент своих деяний, а вся серия может быть осмыслена как своеобразный иконостас. В нем Рерих расширяет Братство православных святых и подвижников до масштаба всемирного. В своей философской работе "Свет невечерний" Булгаков утверждает: "И если мы не можем отрицать положительного религиозного содержания в язычестве, то еще меньше мы имеем к тому основания относительно великих мировых религий, по-своему взыскующих Бога и духовно согревающих свою паству. Подвижники религии суть всегда вожди человечества, и, например, Рамакришна принадлежит не только Индии, но и европейскому миру"[36]. Интересную мысль, сказанную, правда, в отношении Л. Н. Толстого, можно обнаружить в исследовании Бердяева "Русская идея", где он пишет, что Толстой "стремился не к совершенству формы, а к жизненной мудрости. Он почитал Конфуция, Будду, Соломона, Сократа, к мудрецам причислял и Иисуса Христа, но мудрецы не были для него культурой, а были учителями жизни, и сам он хотел быть учителем жизни"[37]. Не менее интересны в этой связи и размышления Циолковского о живой Вселенной, о причине, породившей ее: "От причины исходит космос, как одно из ее проявлений. От космоса - совершенные человекоподобные существа, а от них абсолютная истина, ведущая вселенную к радости и устраняющая все страдания. Она оживляет мир и дает ему господство разума. Причина есть высшая любовь, беспредельное милосердие и разум. Совершенные существа выражают то же. Таково же и свойство исходящей из них абсолютной истины"[38].

По-видимому, рериховский замысел объемлет все эти три концепции русских мыслителей, во всяком случае, все они вполне могут выражать идею "Знамен Востока". Тогда, надо полагать, рериховские герои - это "вожди человечества", "учителя жизни", посланцы "от космоса". В то же время, рассматривая любое отдельное произведение, как часть единого ансамбля, можно сделать вывод, что каждый из деятелей, говоря словами Лосского "внутренне един со всем миром и обладает безграничной духовной силой, необходимой для бесконечно сложных интенциальных актов, направленных на мировое бытие"[39]. ... 36. Булгаков С. Н. Свет невечерний.- М.:Республика. 1994. - С. 283. 37. Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. О России и русской философской культуре. - М.: Наука. 1990. С. 167. 38. Циолковский К. Э. Очерки о Вселенной. М.: ПАИМС. 1992. - С. 38 39. Лосский Н. О. Избранное. - М.: Правда.1991. - С. 586. |

||||||||||||

|

||||||||||||

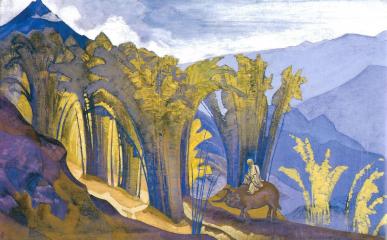

...Образы Рериха характерны не только своим особым выражением, но и фоном деятельности и жизни, своеобразным изображением среды, можно сказать — фоном эпохи, в которой они действовали и на которую сильно влияли, и так мы получаем представление о сути самих героев. Возьмем хотя бы Конфуция и Лао-цзы — двух современников, которые изображены по-разному, так индивидуально и реально, словно Рерих действительно видел их своими глазами. Удивительно проникновение, вчувствование в психологию эпохи и в самые конкретные исторические условия. ...Лао-цзы, напротив, в желтой одежде мудреца, освещенный первыми лучами солнца, едет верхом на смирном буйволе на фоне золотистого бамбука. Ему некуда спешить; в пути он обдумывает важные проблемы бытия: о Дао, истоке блага, или об этических и экономических основах общины своих духовных братьев. Вдали вереницей тянутся горные хребты в синей гамме. Желтый для Рериха—цвет познания. На таком фоне, наполненном солнечным светом, часто изображен великий учитель знания Будда, например, на картине «Будда Победитель», где сталактиты горной пещеры словно освещены искрами света ауры озаренного мыслителя. |

||||||||||||

|

||||||||||||

Лао-Цзы

Потом Н.К. повел нас объяснять новые картины. Привожу объяснения: ... «Лао-Цзы». Возвращается на священном быке из Китая в Тибет. Бамбуковый лес. З.Г.Фосдик. Мои Учителя. 2.ХII.24 |

||||||||||||

|

||||||||||||

• Любимый мудрец Толстого — Лаоцзы — едет на буйволе среди бамбуковых зарослей [8, с. 282]. • Историограф и библиотекарь при императорском дворе (VI век до н.э.). Будучи свидетелем постепенного упадка империи, решил удалиться в уединение. Написал книгу “Дао-Дэ-Цзинь” — трактат о пути и добродетели. Интересна легенда об исчезновении Лао-Цзе: он жил отшельником в хижине на уединённой горе, достиг глубокой старости. Однажды осёдланный буйвол пришёл к его дверям и остановился в ожидании. Едва Лао сел в седло, как буйвол помчался и унёс философа навсегда [10].

• Камень знай. Камень храни. Огонь скрой. Огнём зажгися. Красным смелым. Синим спокойным. Зелёним мудрым. Знай один. Камень храни. Фу, Ло, Хо, Камень несите. Воздайте верным. [38, с. 6].

8. Е.И.Полякова. Рерих, М., “Искусство”, 1973г.344с. 10. Сборник комментариев к картинам Н.К. Рериха. Новосибирск. Д.Н. Попов, Н.Д. Спирина, О.А. Уроженко, Н.В. Жукова и др. (распечатка с дискеты 1995 г.). 38. Н.Рерих. Цветы Мории. Пути Благословения. Сердце Азии. Рига, Виеда, 1992г., 383с |

||||||||||||

|

||||||||||||

Однажды к хижине, в которой жил Лао-Цзы, подошел оседланный буйвол и встал у порога. Лао-Цзы вышел, сел на него, и буйвол умчал его к Гималайским вершинам. Что мы знаем о Лао? Лао-Цзы родился в 604 году до нашей эры. О его детстве, семье достоверно ничего не известно. По некоторым данным, он был хранителем императорского архива или библиотеки, то есть принадлежал к высокообразованным людям своего времени. Эпоха, в которую жил Лао-Цзы, известна под названием «эпохи войн». Это было время междуусобиц, когда вражда и смута, стремление к власти, почестям и богатству служили главными двигателями поступков и мыслей людей. Видя такое падение нравственности и помрачение умов, так расходившееся с его Учением, Лао-Цзы, в расцвете известности и славы, оставляет государственную службу и удаляется в отшельничество. Он поселяется в горах и предается созерцанию и размышлению. Предполагают, что именно здесь он обдумал и написал свою знаменитую «Книгу о пути и добродетели» - «Дао Дэ Цзин» (…) Лев Толстой в своей статье «Учение Лао-Тце» пишет: «Основа учения Лао-Тце одна и та же, как и основа всех великих, истинных религиозных учений. Она следующая: человек сознаёт себя прежде всего телесной личностью, отделенной от всего остального и желающий блага только себе одному. Но, кроме того…каждый человек сознаёт себя ещё и бестелесным духом, таким же, какой живёт во всяком существе и даёт жизнь и благо всему миру. (…) Человек может жить для тела и для духа. Живи человек для тела, - и жизнь горе, потому что тело страдает, болеет и умирает. Живи для духа, - и жизнь благо, потому что для духа нет ни страданий, ни болезней, ни смерти. И потому для того, чтобы жизнь человека была не горем, а благом, человеку надо научиться жить не для тела, а для духа. Этому-то и учит Лао-Тзе. Он учит тому, как переходить от жизни тела к жизни духа. Учение свое он называет Путём…» Н.Д.Спирина. Отблески, 2000 г., «Мудрец горы», с.31 |

||||||||||||

|

||||||||||||

Лао - Цзы (1939 г.)

На картине изображен Великий Учитель Лао-Цзы, живший в 7 веке до н.э. в Китае. Он едет на быке, который повернул голову к Учителю, и как будто улыбается. Лао едет из (или в) Шамбалы и всё, что его окружает - и заросли высокого бамбука, и дорога, и застывшая лава - всё напитано его высокими огненными мыслями. Лао отправляется выполнять очередное Поручение на Земле.

"За пределами целого ряда китайских императоров, разве не судим мы Китай по Лао и Конфуцию? Лао-Цзы является автором философского трактата "Дао дэ дзин", канонического сочинения даосизма. Даосизм - это крупнейшая, наряду с конфуцианством, религиозно философская система Китая. В даосских трактатах Лао рассматривается как глава всех бессмертных, рожденный вместе с Небом и Землёй. Ему приписываются магические способности. Прожив, по легенде, чуть ли не 200 лет, Лао не умер, а отправился верхом на быке на Запад, в долину Бессмертия. Проезжая пограничную заставу, он передал её начальнику рукопись "Дао де дзин".

Глубоко реалистический подход к изображаемому - основная черта творчества Рериха, в котором соединяется яркая самобытность и научная достоверность. В очерке "Шатания" он рассказывает, как некий профессор ботаники критиковал его картину "Лао-Цзы" за изображение слишком высокого бамбука - такой, якобы, не существует. "Профессор, очевидно, не знал об огромных королевских бамбуках Цейлона... Сколько раз самый наиреальнейший кусок природы назывался небывальщиной! Уж не говорю о красках. Сочетания, этюды, взятые из природы, объявлялись невозможными, а формы зарисованные считались выдумкой."

Философия Лао-Цзы оказала очень сильное воздействие на дальнейшее развитие культуры Китая. Учитель прежде всего учил о Едином Источнике всего сущего - о Дао. Это то, что мы называем Абсолютом, Беспредельностью. Учитель, кроме того, говорил, что несчастье является опорой счастья. Он предостерегал: "Не переполнять имеющееся, отказаться от излишней роскоши и расточительности, и тогда можно стать долговечным и до конца жизни не подвергаться опасностям."

|

||||||||||||

|

||||||||||||

Картина «Лао-Дзе» посвящена известному китайскому философу и мудрецу, жившему в VI веке до н.э. Он был библиотекарем и библиографом при императорском дворе. Видя постепенный упадок империи, решил удалиться в уединение. Написал книгу «Дао-Дэ-Цзинь» - трактат о пути и добродетели, на основе которой в Китае возникла религия даосизм.

Существует легенда об исчезновении Лао-Дзе: он жил отшельником в хижине на уединенной горе и достиг глубокой старости. Однажды оседланный буйвол пришёл к его дверям и остановился в ожидании. Едва Лао-Дзе сел в седло, как буйвол помчался и унёс философа навсегда. На картине, по словам самого Николая Константиновича, изображён Лао-цзы, едущий на священном чёрном буйволе сквозь заросли королевского бамбука в Тибет.

Собрал Георгий Радуга. |

||||||||||||

|

||||||||||||

Лао Цзы едет в Тибет учиться мудрости; мудрец Китая на мычащем быке... |

||||||||||||

|

||||||||||||

Биография Лао Цзы на проекте "Академия" |

||||||||||||

|

||||||||||||

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2006/russian-art-n08182/lot.123.html RUSSIAN ART 26 APRIL 2006 - 28 APRIL 2006 | 10:00 AM EDT NEW YORK 123 PROPERTY FROM THE DONALD BOLLING COLLECTION Estimate 200,000 — 300,000 USD LOT SOLD. 2,200,000 USD Nikolai Konstantinovich Roerich 1874-1947 RUSSIAN LAO-TZE signed with Monogram (lower left) tempera on canvas 29 by 45 1/2 in. 73.7 by 115.5 cm PROVENANCE The Roerich Museum, New York, circa 1930 The Bolling Family Collection (thence by descent) EXHIBITED Grand Haven, Michigan, Community Center, circa 1960s Atlanta, Ogelthorpe University, circa 1990 LITERATURE Jacqueline Decter, with the Nicholas Roerich Museum, Nicholas Roerich: The Life and Art of a Russian Master, Vermont, 1989, pp. 148-156, p. 149, illustrated CATALOGUE NOTE Lao-Tze, the alleged author of the Tao-te Ching, was considered the founder of Chinese Taoism. The word, tao can be roughly translated into the path or way, it is a power that establishes the harmony of opposites, flows through both living and nonliving things in the world. A contemporary of Confucius, Lao-Tze was at one point worshipped as a deity; some believed him to be a mythical character, others saw him as a philosopher who was searching for a way to end feudal warfare.

Both Lao-Tze and Confucius (see lot 124) are a part of Roerich’s “Banners of the East,” series, begun before an extensive trip to the United States and Europe in 1924. As in many of Roerich’s Himalayan paintings, there is a sense of urgency in its composition, a mountain traveler on an important mission. Lao-Tze is riding an ox uphill on a perilous journey. He must pass through a bamboo grove on his way to visit the sacred Mount Kailas. However, rather than being deified, Roerich portrays him in small-scale, a mortal fulfilling a spiritual task. Around him, vegetation optimistically blooms, as if prophesying a successful resolution to his travels.

“By our symbols, by our images and tankas, you may see how the great Teachers functioned,” a lama told a seeker in Roerich’s book Himalayas: Abode of Light. “They do not fear to confront the most powerful forces and to ally themselves with them, if only it be for the common well-being.” The artist’s spiritual philosophy incorporated elements of Buddhism, Hinuism, pantheism, theosophy and Russian Orthodoxy. Above all, Roerich refused to adhere to a single philosophical stance; his aim was to unify spiritual teachings into an inclusive, empathetic view on life.

Both Lao-Tze and Confucius (lot 124) are the two final and most meaningful paintings from the Baltzar Bolling collection to be sold; a number of paintings from the collection are at the Roerich Museum, New York. There were originally 80 paintings owned by the family. |

||||||||||||