>>

>>

| Картины Н.К.Рериха |

<<  >> >>

| сменить фон |

Ссылка на изображение: http://gallery.facets.ru/pic.php?id=57&size=5

| |

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

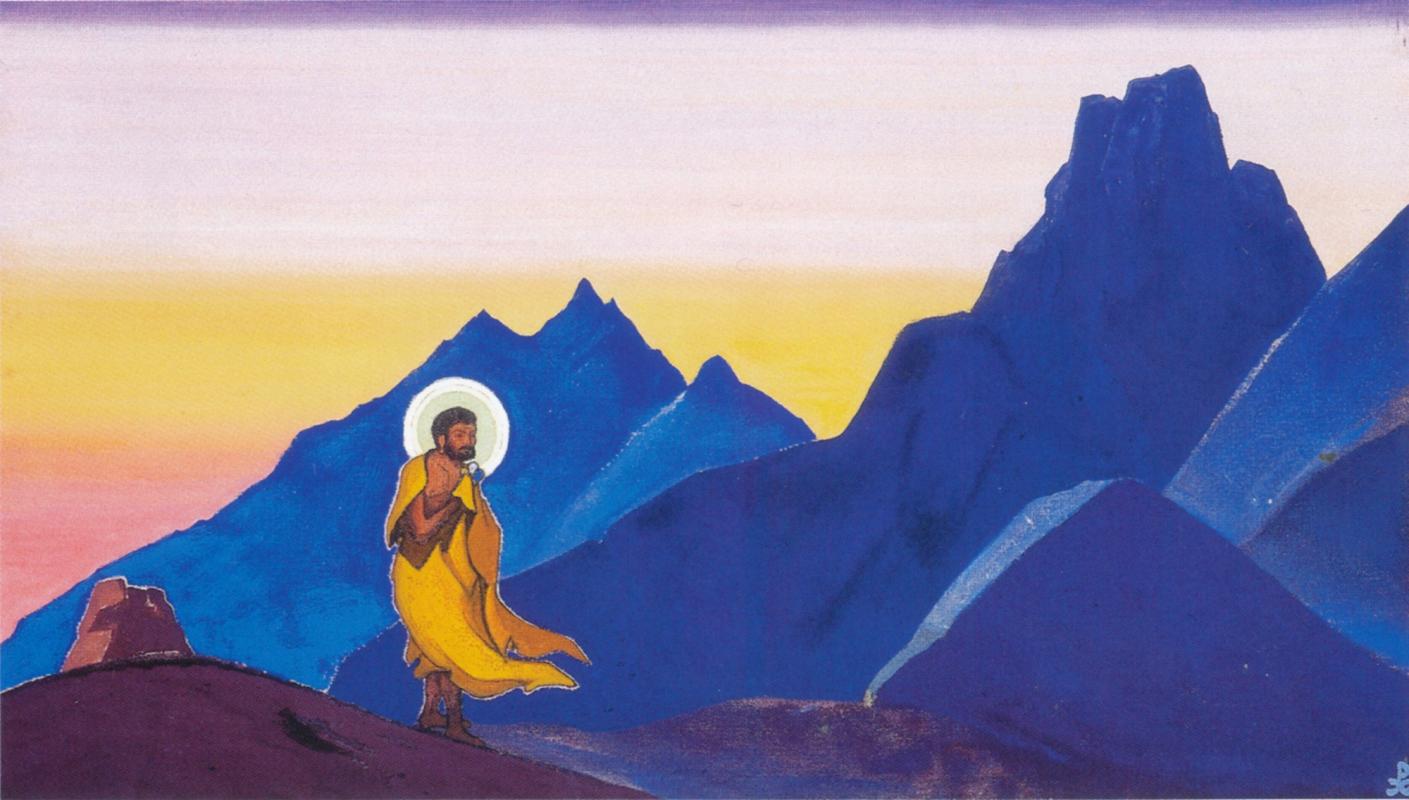

«Бхагаван» — индийский духовный подвижник Рамакришна, живший в середине девятнадцатого века. Его ученик — Вивекананда, «Лев пустыни», известен далеко за пределами родины своим всеобъемлющим Учением гуманизма. Рамакришна изображен в момент, когда он быстрым шагом спешит по гималайской тропе. Куда же он направляется? Как всегда — помочь духовно и физически страждущим, утолить жажду их души, возродить сознание. |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

Именем Бхагаван, то есть Благословенный, индийский народ наделяет Рамакришну. Рерих, работая над картиной, первоначально думал назвать её «Бхагаван – Св. Шри Рамакришна». Бхагаван показан в пути среди трудно проходимых гор. Путь в восточной философии символизирует трудный Путь восхождения к духовной красоте. Вокруг головы Бхагавана аура – знак высокой духовности. Мощные, почти чёрные и синие по цвету горы, яркие краски неба звучат мажорно, как победный аккорд. (…) Николай Рерих. Санкт-Петербург, 1994г. Стр. 134.

Когда мы вспоминаем великие Заветы Восточной Мудрости, прекрасный пример из нашей современности встаёт перед нами. Подвижники Озарения, благословенный Рамакришна и огненный Вивекананда! Какой незабываемый пример благословенной Иерархии Учительства! (…) Истинно, мы видим блестящее следствие принятой в духе Иерархии. В памятный день Рамакришны миллионы паломников объединяются в духе во имя его вдохновенной самоотверженной молитвою.(…) Высоки были основы их Учений и мудро было применение в Жизни. Каждым прикосновением они выжигали часть Тьмы. И ничего не было разрушительного в их Учении. Светоносно звучит призыв Рамакришны и Вивекананды - «Не разрушай!» – Ибо благословенная Иерархия знает лишь положительное строительство.(…) Николай Рерих. Держава Света, «Сожжение тьмы». Стр.270. |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

(Существует несколько версий картины 1931 г. и 1932 г.) Благословенная душа ( Бхагаван Шри Рамакришна. Бхагаван ) Николай Константинович Рерих последние 20 лет жизни провел в Индии, где приобрел огромную известность. В десятках журналов постоянно появлялись статьи Рериха и публикации о нем, в которых к его имени прибавляли "Гурудэв" (великий учитель) или "Махариши" (великий подвижник). Выставки его произведений проводились во многих городах страны. Мощь, красота и убедительность образов, запечатленных Николаем Константиновичем в эти годы, потрясают даже его ближайших сотрудников. "Для меня, постоянной свидетельницы его творчества, источником непрестанного изумления остается, именно, неисчерпаемость его мысли в соединении со смелостью и неожиданностью красочных комбинаций. Не менее замечательной является и та легкость и уверенность, с которой он вызывает образы на холсте. Они точно бы живут в нем …" - писала Елена Ивановна Рерих, вдохновительница многих его произведений. В картине "Благословенная душа", посвященной великому индийскому подвижнику Шри Рамакришне, звучит тема духовного подвига и самоотречения в любви к человеку. Рамакришна познал на опыте, что все религии приводят к одной и той же цели - слиянию с Высшим, и принес эту Истину людям. "Мысли о благе, так щедро преподанные Рамакришною, должны пробуждать и благую сторону сердец человеческих… Он строитель во благе, и почитатели его должны открыть в тайниках своих истинное добротворчество. Деятельно это добротворчество. Естественно претворяется оно в творчество на всех добрых путях… Служение человечеству - велик этот завет Рамакришны" (Н.К. Рерих. "Шри Рамакришна"). Картина отличается подчеркнутой лаконичностью, почти суровостью форм и красок - это мир, лишенный обывательских радостей и земного благополучия. Богатство "нищего" монаха, переданное сиянием духовного ореола, - совершенно иного свойства. Согласно одному из объяснений, это "три сферы достижений". "Подвиг, синтез и настороженная зоркость выражаются трехцветным пламенем. Подвиг - серебряное, синтез - зеленое и настороженность - желтое. Эта триада достигается упражнением сознания в различных условиях жизни. Можно указать на эту триаду как на овладение условием самопожертвования". "Знамя мира", знак триады, или троицы, один из древнейших символов человечества, был предложен Н.К. Рерихом в качестве отличительного знака Пакта Мира (или Пакта Рериха). |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

Бхагаван (Рамакришна).(1931 г.) Знаменитый философ и святой Рамакришна изображен художником как странствующий проповедник, несущий людям свет вечных идей добра, милосердия, терпения - общих принципов всех мировых религий. Рамакришна изображен с прекрасной светлой аурой святого, символизирующей синтез его духовных достижений. Белый цвет - синтез; желтый - мудрость, высокие общечеловеческие идеи, зеленый - терпимость, любовь ко всему живому. Бхагаван показан в пути среди высоких, трудно проходимых гор. Они звучат мажорным аккордом созвучия внутреннему миру святого и ярким краскам небесных сфер. Путь Рамакришны труден, но иначе и не может быть. Только в мужестве преодоления, только в страшном напряжении и борьбе с самим собой возможно восхождение духа. "Мы твердим священные гимны "Бхагавад-Гиты" о неразрушимости и всепобедности духа". (Н.К.Рерих. Культура и цивилизация) Урикова Н.В. |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

В XIX в. в Бенгалии появляется подвижник, оставивший глубокий след в религиозном и культурном строе индийской, а отчасти и мировой мысли. Родившийся 18 февраля 1836 г. в семье бедных брахманов Гададхар Чаттопадхьяй впоследствии стал известен под именем Рамакришны Парамахамсы. К его учению неоднократно обращались Н. К. и Е. И. Рерихи, а в 1931 г. художник запечатлевает образ индийского гуру в работе «Бхагаван» (холст, темпера; 45 х 79 см; Государственный художественный музей, Рига, Латвия). Как отметил Джавахарлал Неру (Неру, Д. Открытие Индии. Кн. 1), Рамакришна мало соответствовал своему времени и скорее напоминал по духу древних европейских или индийских святых, таких как Франциск Ассизский и Чайтанья. Его личность обладала особой способностью притягивать к себе людей — недавние скептики и осуждающие попадали под чары обаяния подвижника и вскоре становились его учениками. Тяга к познанию истины, пламенная религиозность, любовь к людям, самопожертвенность, гиперчувствительность к страданиям ближних, кротость Рамакришны ещё при жизни давали людям повод почитать его как святого, как Аватара Вишну или человека-бога. В работе «Бхагаван» Рерих вписывает святого человека в пейзаж, вылепливая его теми же красками, в той же манере. Где-то рисунок человеческой фигуры рифмуется с силуэтом гор, прослеживается ритмическое повторение тех же линий, только в другом масштабе. Человек и мир представлены как микрокосм и макрокосм, они сотворены из одной и той же материи, по одним и тем же законам. В восточной философии в целом и в индуизме в частности имеет место взгляд на совокупность всех форм жизни как на единство различных проявлений Абсолюта (Бога). По словам китайского философа Ван Янмина, ветер, дождь, роса, гром, солнце и луна, звезды и растения, горы и реки, земля и камни в сущности имеют ту же природу, что и чело¬век (Yang-Ming, Wang. Instructions for Practical Living, trans. Wing-tsit Chan. / Wang Yang-Ming — New-York: Columbia University Press, 1963). К подобному видению пришёл и Рамакришна, говоря: «Всё есть бог. Бог во всём. Он в тени и в свете» (Цит. по: Роллан, Ромен. Жизнь Рамакришны). Это органичное сосуществование человека и природы нашло место и во многих других работах Николая Константиновича. На картине Рериха Рамакришна изображён на фоне пустынного горного пейзажа в образе странствующего санньясина, отказавшегося от всего земного и направившего силы на достижение мокши (освобождения). Скалистые склоны друг за другом устремляются по диагонали вверх из нижнего левого угла в правый верхний, их направление совпадает с движением подвижника, в результате чего возникает аллегория восхождения святого к вершине по лестнице духовного совершенствования. Путь познания Бога, проделанный Рамакришной, действительно состоял из нескольких этапов. Николай Рерих, хорошо знакомый с биографией подвижника, и даже писавший о нём очерк «Шри Рамакришна» (1935 г.) в работах «Бхагаван» 1931 и 1932 гг. попытался зашифровать этот особый духовный путь, на котором стоит заострить внимание. В возрасте двадцати лет юный брамин становится жрецом богини Кали и живёт в посвященном ей храме. Он вступает на путь бхакты — служителя божества, который постигает Истину через любовь к воплощённому образу Бога. Бхакта не отвергает изображений, идолов, символов — всё это для него является эманацией божества; а религиозные церемонии представляются служением, ведущим к познанию. Он не отрицает Майи; Майя, явления видимого мира, для бхакты есть такое же творение Бога, как и подлинно сущая реальность. Несколько лет спустя Рамакришна переходит на следующую ступень и становится учеником Тотапури — мастера Адвайта-веданты. Учитель знакомит его с монистической системой Адвайты, где единственной истинной реальностью является Брахман. Мир феноменов — Майя — признаётся иллюзией. Абсолют не поддаётся описанию, изображению, он не имеет подобия, в видимом мире и не может воплощаться в образах или идолах. Все видимые формы являются нестабильными, они есть продукт авидьи (неведения) и в корне являются несуществующими. Индивидуальная душа — джива — имеет одну природу с Брахманом и целью живого существа поэтому признаётся избавление от оков ложного мира, осознание себя как Атмана (высшего «Я») и слияние с Абсолютом. На первый взгляд учение Шанкары (создателя Адвайта-веданты, IX в.) напоминает философию буддизма, однако при более тщательном анализе обнаруживается множество различий, что говорит о независимости адвайтистского мышления, хотя влияние буддизма также нельзя отрицать (Радхакришнан, С. Индийская философия). Тотапури стал учить Рамакришну медитации, направленной на растворение в Брахмане через достижение вы¬сшей стадии самадхи. Как и в буддийской практике, задачей такой медитации является устранение в сознании мыслительных операций. Рамакришне первое время с трудом удавалось освободить ум от предметов и имён, образ Матери (Кали) представал перед ним даже на высших уровнях экстаза. Но вскоре завеса образов была преодолена, и молодой подвижник достиг нирвикальпа-самадхи — высшего единения с Брахманом, состояния, которого гуру достигают спустя десятилетия усердных упражнений. Так описывает свой опыт Парамахамса: «Вселенная померкла. Исчезло само пространство. Вначале мысли-тени колыхались на темных волнах сознания. Только слабое сознание моего „я" повторялось с монотонным однообразием... Вскоре и это прекратилось. Осталось одно лишь Существование. Душа потонула в своем „я". Всякая двойственность исчезла. Пространство конечное и пространство бесконечное слились в одно. За пределами слова, за пределами мысли я достиг Брахмана» (Цит. по: Роллан, Ромен. Жизнь Рамакришны). Состояние нирвикальпа-самадхи характеризуется остановкой сердца, прекращением пульса, зрачки перестают реагировать на свет — все показатели соответствуют состоянию смерти. Действительно, для многих йогов это становится последним этапом земной жизни, на котором душа выходит из тела и соединяется с Абсолютом. Но Рамакришне удалось познать бесконечность и вернуться обратно. На следующих этапах своего жизненного пути Парамахамса обращается к учениям мировых религий — буддизма, христианства и ислама. Из опыта знакомства с ними он заключил, что все религии ведут к одной цели, и человек способен познать Бога, искренне следуя путём любой из них. Последователи разных религий по Рамакришне непременно приходят к одной и той же вершине, как путники, поднимающиеся по разным склонам горы, но встречающиеся на одном пике. Как было сказано выше (см. пар. 1.3.2), эта идея оказалась близка теософам и Н. К. Рериху, что отразилось в творчестве художника, в его воспевании святых и духовных учителей Европы и Азии, России и Индии, православия и индуизма, католицизма и буддизма. В упомянутой скульптурной композиции А. Д. Леонова «Вестники Космической Эволюции» эта идея выражена наиболее конкретно. Подобная горе, пирамидальная композиция демонстрирует восхождение не только духовных лиц, но и философов, и учёных к вершине, где парит Матерь Мира — инкарнация Абсолюта. Для каждого человека, не-зависимо от вероисповедания, расовой принадлежности или социального статуса, открыта дорога к Богу. К спасительному состоянию души приходили и приходят как православные, так и буддисты, как иудеи, так и индуисты, как мусульмане, так и язычники. Рамакришна утверждал, что для этого главное — творить добрые дела и искренне следовать путём своей религии. Богоугодным или даже святым способен стать каждый при определённом приложении усилий собственной воли. Любопытно, что великий русский святой преподобный Серафим Саровский, говоря о дохристианских временах, утверждал, что «не с такою силой, как в народе Божием, но проявление Духа Божьего действовало и в язычниках, не ведавших Бога Истинного, потому что и из их среды Бог находил избранных Себе людей. Также и философы языческие, которые хотя и во тьме неведения Божественного блуждали, но, ища истины, возлюбленной Богу, могли быть по самому этому Боголюбезному её исканию не непричастными Духу Божьему» (Преподобный Серафим Саровский. Житие. Наставления. — М.: Благовест, 2014). В полной мере Божественное откровение раскрылось в христианстве, но и другие верования не лишены Высших истин. Подтверждение тому мы находим в христианских храмах, где иногда среди стенных росписей можно увидеть образы Платона и Аристотеля (ил. 55). Так и рериховская серия картин «Знамёна Востока», и композиция «Вестники Космической Эволюции» демонстрируют нам единение совершенно разных по культуре личностей, чьи сознания пересекаются именно в зоне безусловной божественной Истины, а их труды, открытия и добрые дела, совершённые во благо человечества, подтверждают это. Возвращаемся к истории жизни индийского святого мудреца. Пройдя множество духовных опытов и испытаний, Парамахамса пришёл к идее служения человечеству. Видеть бога в каждом человеке, разделять страдания ближнего, жертвовать собой ради других, принимать чужую боль на себя — в этом он увидел призвание каждого; ему открылось, что именно через служение ближним человек обретает Бога и озаряется Его светом. Рамакришна запрещал своим ученикам эгоистическое наслаждение религиозными экстазами, утверждая истинное развитие духа через любовь к людям и помощь им. После кончины святого его рупором на земле стал преданный ученик, образованный молодой человек из касты кшатриев Нарендранат Датт, получивший известность под монашеским именем Вивекананды (1863—1902). «Бросьте читать веданту и предаваться созерцанию, отложите это до будущей жизни! Пусть ваше тело в этом мире будет посвящено служению другим!» (Цит. по: Роллан, Ромен. Жизнь Рамакришны) — будучи превосходным оратором, громогласно провозглашал с трибун Вивекананда, производя неизгладимое впечатление на потрясённых слушателей. Н. К. Рериху мысли философа были весьма близки. Идеи братства и взаимопомощи видны во многих сочинениях художника. Рерих считал, что служение людей друг другу станет естественным и непринуждённым тогда, когда вектор сознания человечества направится в сторону познания Истины, ведь Её постижение откроет человеку его предназначение в мире, заключающееся в любви и помощи ближним. Вернувшиеся из нирвикальпа-самадхи, поднявшиеся до вершин Рамакришна и Вивекананда увидели эту миссию и понесли её в массы. «Подвижники Озарения, благословенный Рамакришна и огненный Вивекананда! Какой незабываемый пример благословенной Иерархии Учительства!» (Рерих, Н. К. Держава света) — писал Николай Константинович. Действительно, лучшего ученика и лидера Ramakrishna Mission, чем Вивекананда, представить трудно. В работе «Бхагаван» Рерих изображает одного из величайших духовных подвижников и религиозных мыслителей мира Шри Рамакришну, мысленно устремлённого к верши¬не горы, символически изображённой на заднем плане, где на пике образно присутствует Матерь Мира или покровительница святого Матерь Кали — врата в абсолютную реальность. Дерзновенное служение Богу вознесло подвижника до этой вершины, где ему открылась великая мудрость. А в ступенчатом рисунке гор, устремлённых вверх, художник шифрует сложный духовный путь святого, ставший эпическим для восточных и западных его последователей, исследователей и простых читателей.

Самадхи — в буддизме и индуизме — достигаемое медитативной практикой состояние сознания, при котором устраняется идея собственной индивидуальности. Санньясин — в индуизме — человек, ставший странствующим монахом, живущий подаянием.

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

Биография Рамакришны на проекте "Академия" |

||||||||||||||