>>

>>

| Картины Н.К.Рериха |

<<  >> >>

| сменить фон |

Ссылка на изображение: http://gallery.facets.ru/pic.php?id=726&size=3

| |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

...Как поразительно начинается акафист Преподобному Сергию: "Избранный от Царя Сил Господа Иисуса, данный России Воеводо...". Воеводы духа, строители жизни, истинные оплоты просвещения всегда живы. |

||||||||||||

|

||||||||||||

Приведен сокращенный вариант. Ист. (полная версия статьи): Кшеновский Димитрий «СОХРАНИТЬ ДЛЯ РОССИИ». История Русского музея в Праге и собрания картин Николая Рериха"

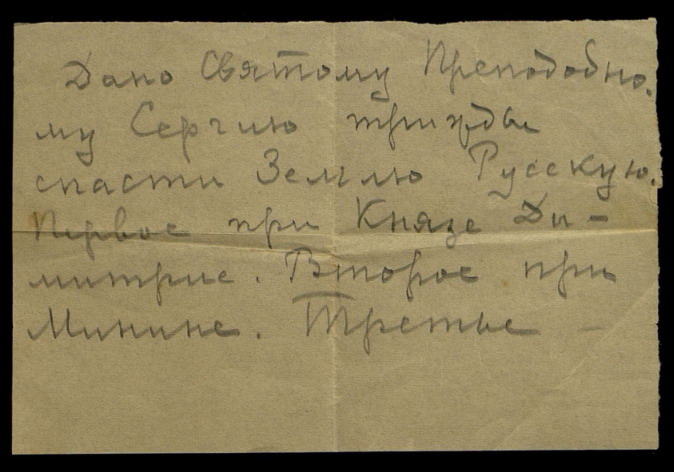

В Праге на картине "Св. Сергий" была надпись: "Дано Преподобному Сергию трижды спасти Землю Русскую. При князе Дмитрии, при Минине и Пожарском, и теперь". Перед самым нашествием друзья сокрыли эту надпись и в последнем письме известили об этом сокрытии. Теперь скоро откроют, если только вообще что-либо уцелело от вандалов. Сергиевы картины в Чехословакии, в Югославии, в Америке, в Индии.

Отстоял Народ Русский и свою Землю, и земли многих народов. Славянское братство, ещё недавно забытое, опять ожило. Не болей. Превозмогай, чтобы увидеть дни великие. Да будет!»(1)

«Сохранить для России. К 80-летию Русского культурно-исторического музея в Праге» — так называлась выставка произведений искусства и архивных документов, проходившая с 20 мая по 2 августа 2015 г. в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи. Этому значительному событию предшествовал многолетний кропотливый труд учёных, так как коллекция пражского музея в силу обстоятельств была рассредоточена среди нескольких музейных собраний и архивов страны. И вот, спустя 80 лет со времени основания Русского культурно-исторического музея в Праге, сотрудники Третьяковской галереи воссоздали часть собрания этой «жемчужины русской Праги»2.

В судьбе Н.К. Рериха Прага или, как он её называл, «Злата Прага»3 сыграла особую роль. По его словам, она была «вратами в будущее», «ключом к вдохновляющим высотам», «вестником, который позвал». С особой теплотой и трепетом вспоминал он этот первый выход «за пределы, за границы — "за морями — земли великие"»: в 1905 году с исключительным успехом прошли его персональные выставки в Вене, Праге, Берлине, Дюссельдорфе, Милане, Венеции. Художник вспоминал: «Приходит письмо от Общества "Манес" из Праги с приглашением на выставку, предлагают перевезти картины, всё устроить, и слышится в этом приглашении что-то такое сердечное, что открывает всеславянские, всечеловеческие сердца. Тридцать лет прошло с тех пор, но как сейчас помню всю радость, расцветшую от такого сердечного зова. Ведь это была та приоткрытая дверь, которая сразу расширяла возможности, поиски и утверждения прекрасные. Пришла эта неосознанная, но внутри долгожданная весть от людей совсем незнакомых — просто из голубого неба. (...)

И не от случайного народа пришла весть, но от близких в духе славян. Ведь братьями их считаем, и в каждой славянской встрече сразу создаются созвучия родственной души. (...) Потому-то Злата Прага навсегда осталась для меня вратами в будущее.

Помню, как Елена Ивановна, всегда устремлённая в будущее, радовалась именно этому приглашению из Праги. В каждом обстоятельстве, помимо внешности, заключено ещё зерно внутреннего смысла. Зерно Пражской выставки заключало в себе нечто необыкновенно дружеское»(4).

В.Ф. Булгаков родился 13 ноября 1886 года в Западной Сибири, в городе Кузнецке Томской губернии (ныне г. Новокузнецк). Культурный уровень семьи способствовал раннему развитию духовных потребностей юного Булгакова. Отец — смотритель училищ Кузнецкого и Бийского округов — отличался незаурядным умом и страстью к чтению. Его усилиями на добровольные пожертвования жителей Кузнецка была основана городская общественная библиотека. Мать — выпускница томской гимназии, «натура развитая и глубокая», была воспитана на чтении русской классики, любовь к которой она привила своим детям. В открытом и многолюдном родительском доме звучала музыка, гости читали стихи, танцевали, ставили любительские спектакли, в которых юный Булгаков принимал самое непосредственное участие.

В студенческие годы он начал серьёзно изучать религиозно-философские произведения Л.Н. Толстого. Толстовское учение становится точкой опоры в его духовных исканиях. Совершив три поездки в Ясную Поляну, где он познакомился с любимым писателем, В.Ф. Булгаков начал работу над систематическим изложением его мировоззрения в своей работе «Христианская этика», которую Л.Н. Толстой оценил по достоинству. «...Уведомляю Вас, — писал Лев Николаевич автору, — что сочинение это мною внимательно прочитано и что я нашёл в нём верное и очень хорошо переданное изложение моего религиозного миросозерцания». Валентин Фёдорович получил предложение занять место секретаря Л.Н. Толстого, которое он с радостью принял. С 1910 года он живёт в Ясной Поляне, где ведёт подробный дневник последнего года жизни писателя.

Валентин Фёдорович оказался глубоко преданным делу великого писателя. По поручению Толстовского общества в 1912 – 1916 годах он занимался описанием огромной библиотеки классика в Ясной Поляне. Затем (1920 – 1923) возглавлял Государственный музей Л.Н. Толстого и одновременно работал главным хранителем Музея-усадьбы писателя в Хамовниках, в Москве. В сложные послереволюционные годы толстовские музеи удалось не только сохранить, но и открыть для посетителей.

Русскому музею сначала было отдано два зала в Збраславском замке. Но уже к 1939 году РКИМ занимал целое его крыло из восьми залов, и в четырёх из них размещалась художественная коллекция. Картинная галерея — по определению В.Ф. Булгакова, «самое большое и единственное в одном месте находящееся собрание картин русских зарубежных художников» — была наиболее ценной частью собрания Русского культурно-исторического музея. Художественная коллекция включала около 400 картин и рисунков ста мастеров, среди которых Николай Рерих, Наталья Гончарова, Николай, Александр и Альберт Бенуа, Мстислав Добужинский, Зинаида Серебрякова и многие другие.

Все годы своей активной собирательской, научной и культурно-просветительской работы эмигрантский музей в Праге был, по словам Н.К. Рериха, «маяком русского искусства и науки за рубежом»: «Русский культурно-исторический музей в Праге представляет собою явление глубочайшего значения, это первый русский музей в Европе. Среди беспредельного русского строительства такой музей является маяком утверждения достоинства русского искусства и науки перед Европою... Уже с 1906 года я неоднократно поднимал вопрос о полезности учреждения в Европе отдельного Русского музея или же способствовать учреждению русских отделов при существующих европейских музеях. Каждый из нас имел много случаев болеть о недостаточном ознакомлении Европы и Америки с русским творчеством и с русским народом вообще»5.

Необходимо отметить, что именно В.Ф. Булгаков был главным вдохновителем и фокусом всей работы Русского музея в Праге. Работал он с полной отдачей, не жалея ни сил, ни времени, часто оставался ночевать в своём рабочем кабинете и не раз падал со стула с молотком в руке, забивая гвоздь для очередной картины. Музей стал для него родным домом, где он чувствовал себя счастливым. «Расхаживая в одиночестве по всем комнатам музея, — вспоминал Булгаков, — занятый его совершенствованием, я чувствовал себя лучше, чем где бы то ни было в другом месте. И никто за границей не мог подарить мне более счастливых часов». «Общаясь с русскими учёными, писателями и художниками, храня, развешивая и показывая посетителям картины русских художников, собирая портреты, книги, рукописи, скульптуру, прикладное искусство, памятки русской старины, я чувствовал себя как бы немного и "дома", в родной стихии, — снова восстановившим связь с русской жизнью и русской культурой».

В годы Второй мировой войны на долю В.Ф. Булгакова выпали тяжёлые испытания. 22 июля 1941 года он, как советский гражданин, был арестован и посажен в тюрьму «Панкрац». По ходатайству профессуры Русского свободного университета через три месяца Булгаков был освобождён, но в марте 1943 года снова арестован и отправлен в концлагерь в Баварию, где пробыл до конца войны. В лагере Валентин Фёдорович остаётся верен себе, не падает духом, старается поддерживать товарищей, рассказывая «то о Толстом, то о встречах с Шаляпиным, то о Ганди и об освободительном движении в Индии, то о своих лекционных поездках в разные страны».

В июне 1945 года Булгаков возвращается в Прагу и первым делом стремится в Збраслав. Картина, которая открылась его взору, повергла в отчаяние: «Двери музея были нараспашку, экспонаты валялись во дворе замка, всюду был разгром и запустение. Внутри — всё разорено. Витрины, картины, коробки с рисунками, шкафы, книги, мебель — всё в величайшем хаотичном беспорядке валялось в комнатах музея... Многие картины отсутствовали. Библиотека и архив рукописей были разорены... Всюду глаз видел пыль, мусор и беспорядок. Обломки старинного фарфора хрустели под ногами... Музей был — музей погиб», — с горечью писал он в своих воспоминаниях.

«Оказалось, что в течение 30 дней в залах музея проживали солдаты одной немецкой военной части, а затем Збраславский замок сделался предметом боя между немцами и русскими. Немцы бежали. В замке на некоторое время обосновались русские. Немцы варварски вели себя в музее. Чтобы освободить место для спанья, они свалили всю его мебель в одну или две комнаты, а многое просто выбросили на улицу. Картины и рисунки сорваны были со своих мест, библиотека и архив рукописей приведены в хаотическое состояние»6.

В сложной реальности послевоенной Чехословакии всю ответственность за дальнейшую судьбу музея Булгакову пришлось взять на себя. К счастью, Валентин Фёдорович был активным, энергичным человеком и очень любил своё дело, которое стало смыслом его жизни в эмиграции. Он сразу стал искать возможные пути спасения того, что уцелело. Булгаков обращается в советское посольство и предлагает возможные, с его точки зрения, варианты сохранения музейного собрания, а именно: организацию в Праге русского музея на базе уже существующего собрания РКИМ либо передачу музейных коллекций в ведение Славянского института. Если же всё это по каким-либо причинам невозможно, тогда, заключал Булгаков, необходимо поставить вопрос об «отправке Збраславских русских коллекций в СССР».

В.Ф. Булгаков работал не покладая рук и не жалея сил. Были разобраны завалы и налажен, насколько возможно, музейный быт, приведены в порядок библиотека и архив, постепенно восстанавливалась экспозиция. Но неожиданно новый владелец замка, внук К. Бартонь-Добенина, пожелал освободить помещения, занятые музеем. Свою помощь предложило посольство СССР в Чехословакии. Художественную коллекцию предлагалось перевезти в здание советской средней школы в Праге, где ей будет предоставлено помещение для экспозиции, а все книги, рукописи, этнографическую и историческую часть собрания передать для отправки в СССР. Благодаря находившейся в Праге делегации АН СССР, приехавшей для приёма Русского зарубежного исторического архива (РЗИА), всё музейное собрание, кроме художественной коллекции, под названием «Архив Булгакова» было упаковано в 25 деревянных ящиков и в декабре 1945 года отправлено в Москву.

Оставшиеся в Чехословакии картины Валентин Фёдорович перевёз в Прагу, где коллекция была размещена в восьми комнатах помещения средней школы. 2 марта 1946 года состоялось торжественное открытие русской галереи, и она стала доступной для посетителей.

За полтора года существования в этих стенах музей посетили многие жители Праги, а также приезжавшие из Советского Союза дипломаты, военные, архитекторы, артисты. Из воспоминаний профессора Московского университета А.Л. Сидорова, который был в 1947 году в Праге: «Я видел прекрасное собрание русских картин в Праге, в советской гимназии... картины Бенуа, отца и сына, большую коллекцию картин академика Рериха, картины Коровина, Пастухова, Кайгородова, Богданова-Бельского... Многие из этих картин могли бы стать украшением нашей Третьяковской галереи». Так же считал и её директор А.И. Замошкин, с которым В.Ф. Булгаков познакомился в Праге в 1947 году и показал ему собрание РКИМ, которое тот оценил по достоинству.

Казалось, что картины русских художников наконец-то обрели свой дом. Но в 1948 году советская школа была закрыта. «Надо было опять вывозить Репина, Рериха, Коровина, Бенуа, но куда? Некуда было, — с горечью пишет Булгаков. — Одна всем этим творениям русских художников была дорога: домой, на родину, в Россию».

В результате переговоров с советским посольством Булгакову удалось добиться разрешения на передачу художественной коллекции в СССР, куда она и была вывезена в начале 1949 года. Он справился с той задачей, которую ставили перед собой создатели РКИМ. Национальное достояние было возвращено на родину.

В письме МИД СССР бывшему директору русского музея в Праге сообщалось о судьбе художественной коллекции РКИМ, которая нашла своё достойное место в отечественных музеях: «...51 картина передана в Государственную Третьяковскую галерею, 48 картин направлены в Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина... Что касается народных вышивок, портретов, фото (всего в количестве 51 предмета), то они переданы ГИМу». Мечта многих русских художников о возвращении в Россию сбылась. На Родину вернулись их творения, которые органично вписались в общую картину русского искусства XX века.

Сам Валентин Фёдорович вместе с семьёй после долгих 25 лет эмиграции в 1948 году также вернулся домой. Это было самой большой наградой за всё его многотрудное существование вдали от родной земли. Позже он говорил: «У меня вообще в жизни два самых сильных впечатления: встреча с Толстым когда-то и вот возвращение на родину...»

Вскоре после приезда домой Валентин Фёдорович был назначен хранителем яснополянского дома Л.Н. Толстого. В местах, где прошла его молодость, у Булгакова открылось второе дыхание, и в течение всех последующих лет он активно занимался научно-литературной и общественной работой, с головой погрузившись в любимое дело. «Чувствовалась в нём крепкая сибирская порода, европейская культура и неослабевающий инстинкт жизни», — вспоминал В. Лазарев, молодой писатель, подружившийся в эти годы с Валентином Фёдоровичем и написавший о нём интересный очерк-воспоминание.

Умер В.Ф. Булгаков в 1966 году, не дожив двух месяцев до своего 80-летия. Его могила находится на фамильном кладбище Толстых недалеко от Ясной Поляны, рядом с Николо-Кончаковской церковью.

Историческая память — это тонкая духовная нить, связывающая нас воедино. Трансформируясь в сознании человека, ушедшая эпоха через призму событий и судеб людей оживает, становится нам ближе и понятнее. Личность В.Ф. Булгакова — яркое тому подтверждение. В течение долгой, интересной, наполненной трудом и заботами жизни его окружали замечательные люди, которые служили одному делу — делу русской культуры. И Валентин Фёдорович Булгаков сделал всё возможное, чтобы их имена не были преданы забвению и чтобы наша память о них осталась жива.

Вернёмся в годы формирования собрания РКИМ. Крупным его пополнением в 1938 году стали картины Николая Константиновича Рериха.

В.Ф. Булгаков и Н.К. Рерих не были знакомы лично, но с 1906 года их связывала многолетняя дружеская переписка8. Рерих сам неоднократно поднимал вопрос об основании русского музея за границей или хотя бы русских отделов при зарубежных музеях. Поэтому он по достоинству оценил усилия представителей эмиграции, создавших русский музей в Праге. Идея эта была близка и понятна художнику, так же как философия Л.Н. Толстого созвучна его мировосприятию. В переписке корреспондентов прослеживается непреходящий интерес к личности и взглядам великого русского писателя. В.Ф. Булгакова и Н.К. Рериха роднило и единство взглядов на смысл и значение культуры. Считая культуру синтезом наивысших духовных и материальных ценностей, Рерих полагал, что в ней — спасение человечества.

Художник подарил Русскому музею в Праге пятнадцать своих картин и три полотна сына Святослава, которые переправлялись в Чехию из Югославии (Белграда) и Индии. Он так описывал сложный путь транспортировки картин из Индии: «Для того чтобы отправить груз с наших гор, мы должны сперва перенести ящик на руках, а затем послать мотором и сменить три железные дороги, прежде чем груз достигнет парохода, а ведь после ещё предстоит железная дорога. Всё это складывает расходы самые внушительные». Необходимо отметить, что расходы по пересылке картин Н.К. Рерих полностью взял на себя.

Присланные работы относились к разным периодам его творчества. Перед зрителем предстали Россия, Средняя Азия, Тибет, Индия и Цейлон.

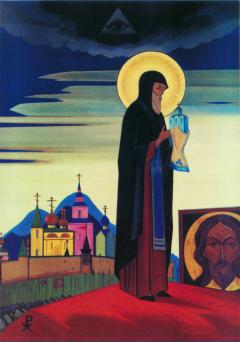

Три картины в коллекции Русского музея в Праге оказались связаны с именем Сергия Радонежского, одного из любимых исторических деятелей Рериха: «Храм во имя Св. Преподобного Сергия в Америке» (1931), «Свято-Сергиева часовня на путях в Гималаи» (1931), «Святой Сергий» (1932).

Святой Сергий предстаёт перед нами в образе держателя и хранителя Нового Мира, «он благословляет воинство на смертный бой с врагом, на Куликовскую битву, и держит в руке храм — символ будущей Руси, которую он созидает. Вверху картины Рерих поместил символ Всевидящего Ока — Пространства, которое фиксирует все явления жизни, для него нет ничего скрытого и тайного»13. Всё движется по своим законам! И сердце запечатлевает светлый, добрый, полный любви лик Преподобного!

В процессе формирования экспозиции зала Н.К. Рериха в Русском музее в Праге был собран богатый и разнообразный материал, характеризующий деятельность художника во всех её проявлениях: репродукции картин, находящихся в разных музеях мира, книги, автографы, письма, фотографии. Всё это заполнило две витрины зала; здесь же были выставлены бронзовая медаль, выпущенная в его честь в Америке, Знамя Пакта Рериха об охране культурных ценностей, газеты со сведениями о художнике, присланные им из Индии. Зал академика Н.К. Рериха в Збраславском замке под Прагой был торжественно открыт 16 июня 1938 года. «Сегодня я целый день чувствую себя счастливым, как-то особенно удовлетворённым, — писал Булгаков Рериху в Наггар. — Торжество прошло прекрасно, и я рад, что музей снова укрепился, что Вас будут знать в Праге и что мы подняли и Вашим залом, и музеем значение русской культуры за рубежом».

Газеты активно откликнулись на это событие, об открытии были напечатаны самые лестные отзывы. Писали об «известном русском художнике, основателе течения русского исторического символизма», его связи с «Золотой Прагой», которая «навсегда осталась для него золотыми воротами в будущее».

Во всём происходящем есть незримый смысл, и тонкие нити событий переплетаются в настоящем по неведомым нам Законам. 2014 год был ознаменован широким общественным празднованием 700-летия Преподобного Сергия Радонежского — среди новых побед России, среди боли за судьбы славянства. «Воевода Земли Русской» незримо-зримый продолжает стоять на дозоре за Свою Страну. И тем символичнее значение выставки из собрания РКИМ в Третьяковской галерее. Сколько лет почитатели творчества Николая Рериха мечтали увидеть в залах галереи образ Святого Сергия, и вот во время всё нарастающих нападок на нашу страну, во время братоубийственных войн и столкновений Преподобный будто вышел поддержать и охранить.

Известная пророчица Ванга в своё время говорила об этой великой картине: «Надо, чтобы о ней знали многие, чтобы знали все. Как зеницу ока берегите картину. ...Это самое большое богатство России. Не посылайте её в другие страны. Она предназначена лишь для России»(14).

Знаменателен и тот факт, что именно Третьяковская галерея стала тем музеем, которому выпала честь хранить такие святыни России, как Владимирская икона Богоматери, Святая Троица преподобного Андрея Рублева и картина Н.К. Рериха «Святой Сергий».

Будем надеяться, что в скором времени это небольшое по размеру, но бесценное по содержанию собрание картин Николая Константиновича Рериха обретёт своё достойное место в постоянной экспозиции сокровищницы русской живописи.

Вспомним цель Русского музея в Праге — «сохранить для России». Мы не сомневаемся, что, посылая свои картины в этот музей, Н.К. Рерих был уверен, что они обязательно вернутся на Родину. Пошлём благодарность славянской земле, которая помогла сохранить для России этот бесценный дар.

«Славянское братство, ещё недавно забытое, опять ожило. Не болей. Превозмогай, чтобы увидеть дни великие. Да будет!»

1 Рерих Н.К. Не болей! // Листы дневника. Т. 3. М., 2002. С. 233.

2 Этот культурный проект был подготовлен и осуществлён при поддержке «Фонда Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного» и Центра национальной славы.

3 Рерих Н.К. Злата Прага // Нерушимое. Рига, 1991. С. 208.

4 Там же. С. 209 – 210.

5 Рерих Н.К. Русский музей в Праге // Листы дневника. Т. 2. М., 2000. С. 153.

6 Рерих Н.К. Прага // Листы дневника. Т. 3. С. 352.

7 Рерих Н.К. Благодушно // Листы дневника. Т. 3. С. 499.

8 В составе «Архива Булгакова» хранится в Государственном архиве Российской Федерации (http://www.statearchive.ru/), № Р6784 и в Российском государственном архиве литературы и искусства (http://www.rgali.ru/), ф. 2226 («Булгаков Валентин Фёдорович (1886 – 1966) — литератор») (http://www.rgali.ru/search/base?sPs%5B0%5D.tV=2226&lc=ru#!page:1/o:11006008/p:1) и ф. 1355 («Русский культурно-исторический музей в Праге (1934 – 1944)») (http://www.rgali.ru/search/base?sPs%5B0%5D.tV=1355&lc=ru#!page:1/o:11035156/p:1).

9 Рерих Н.К. Весна Священная // Держава Света. Священный Дозор. Рига, 1992. С. 114.

10 Рерих Н.К. Меч Гессер-хана // Химават. Самара, 1995. С. 41.

11 Рудзитис Р.Я. Космические струны в творчестве Николая Рериха. Минск, 2009. С. 128 – 129.

12 Маточкин Е.П. Древний Китай в творчестве Н.К. Рериха // Сборник материалов научной конференции, посвящённой 120-летию со дня рождения Н.К. Рериха. Нижний Новгород, 1994.

13 Василькова Н. Николай Рерих и Древняя Русь // Восход. 2007. № 2. С. 14.

14 Сидоров В.М. Ванга. М., 2009. С. 64. |

||||||||||||

|

||||||||||||

...Особенно любимая тема для Рериха — житие Сергия Радонежского, великого подвижника русского народа, не только величественного строителя духовной культуры и основателя общины, но и бесстрашного вдохновителя русских войск в героической битве против татарских орд. Неустанный пламенный подвиг жизни этого истинно благородного воителя, его самоотверженное стремление возвысить жизнь народа, его великое одухотворенное человеколюбие Рерих также описал в своих очерках. ...Из более поздних работ — «Святой Сергий» (ныне в фондах Третьяковской галереи): Сергий Радонежский стоит на горе и держит в руках храм, внизу идут воины. Шествие ли это в Будущее? Или, как всегда, Сергий бодрствует о великой русской земле и вместе с тем — о всем человечестве? |

||||||||||||

|

||||||||||||

Кроме многочисленных статей художника убедительным примером тому может служить и его полотно "Св. Сергий" (1932). Используя некоторые композиционные принципы иконописи, Рерих изобразил Сергия Радонежского в полный рост, крупным планом. Нижнюю часть картины занимает надпись, сделанная славянской вязью: "Тебе трижды суждено спасти Россию. Первый раз при Дмитрии Донском, второй раз в Смутное время, третий раз..." Многоточие красноречиво говорило о том, что имел в виду Рерих. Интересно, что в начале тридцатых годов к образу Сергия вновь обратился и М. В. Нестеров. О своих картинах из жизни Сергия он говорил: "Зачем искать истории на этих картинах? Я не историк, не археолог. Я не писал и не хотел писать историю в красках. Это дело Сурикова, а не мое. Я писал жизнь хорошего русского человека XIV века, лучшего человека древних лет Руси, чуткого к природе и ее красоте, по-своему любившего родину и по-своему стремившегося к правде". У Нестерова, как и у Рериха, обращение к образу Сергия также было вызвано предчувствием военной угрозы. Об этом говорит его воззвание, написанное позже, в октябре 1941 года: "В грозные часы истории Москва как символ, как народная хоругвь собирала вокруг себя лучших своих сынов. Более пятисот лет назад в ее пределах явился восторженный отрок, затем юноша, а позднее мудрый старец. Его знала земля Московская от Дмитрия Донского до последнего крестьянина, верила ему - то был Сергий Радонежский. Куликовское сражение решило судьбу Москвы, а с ней и народа московского..." Рерих был историком и археологом, но так же, как и Нестеров, он никогда не писал Сергия в историческом плане. Для Николая Константиновича образ Сергия олицетворял духовный, трудовой и ратный подвиг русского народа. И полотно, созданное художником, явилось живым откликом на своевременно почувствованную опасность, нависшую над Родиной. |

||||||||||||

|

||||||||||||

«Только на почве истинной красоты, на почве подлинного знания установятся отношения между народами. И настоящим проводником будет международный язык знания и красоты искусства» (Н.К.Рерих).

Древняя Русь.

В картинах Н.К.Рериха на темы древней Руси заметно не только освоение современной ему живописной техники, но и блестящее использование приёмов древних иконописцев.

Также и в литературных творениях Рерих в своей своеобразной красочной речи исходит из стиля исконной русской литературы.

Для примера даём цитату из так называемого «Изборника» XIII века, а затем отрывки из статьи Рериха «Север и древняя Русь».

«Изборник» («Слово о погибели Русской земли»):

«О, светло светлая и красно украшенная земля Русская! Многими красотами дивишь ты: озёрами многими, дивишь ты реками и источниками местночтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами чистыми, полями дивными, зверьми различными, птицами бесчисленными, городами великими, сёлами дивными, боярами честными, вельможами многими, — всего ты исполнена, земля Русская».

«Север и древняя Русь» (фрагменты):

«Пусть наш Север кажется беднее других земель. Пусть закрылся его древний лик. Пусть люди о нём знают мало истинного. Сказка Севера глубока и пленительна. Северные ветры бодры и веселы. Северные озёра задумчивы. Северные реки серебристые. Потемнелые леса мудрые. Зелёные холмы бывалые. Серые камни в кругах чудесами полны».

«Почему древние люди любили жить в таком приволье? Не только в стратегических и других соображениях тут дело, а широко жил и широко чувствовал древний. Если хотел он раскинуться свободно, то забирался на самый верх местности, чтобы в ушах гудел вольный ветер, чтобы сверкала под ногами быстрая река или широкое озеро, чтобы не знал глаз предела в синеющих заманчивых далях».

«Цельны движения древнего; строго целесообразны его думы; остро чувство меры и стремления к украшению».

«Счастливое прошлое есть у всякой страны, есть у всякого места. Радость искусства была суждена всем. С любой точки земли человек мог к красоте прикасаться».

«Когда смотришь на древнюю роспись, на старые изразцы, или орнаменты, думаешь: "Какая красивая жизнь была. Какие сильные люди жили ею. Как жизненно и близко всем было искусство..."»

«Древние устремлялись к красоте. Древние понимали значение истинного украшения жизни. Может ли восходить дух без красоты, которая есть пища духа?! Надо открыть глаза на красоту захороненную и забытую и от неё пойти к обновлению жизни во имя Будущего».

В статье «Неотпитая чаша», которую мы дадим позднее, также чувствуется чистый родник истинной русской речи.

Основное, что доминирует в живописных темах, в образах Рериха — это красота и величие природы и человека.

Рериху особенно близки образы героев — защитников слабых и угнетённых, самоотверженных борцов за справедливость и добро, созидателей, мудрецов, подвижников. Именно образы таких людей он нередко воплощал в своих полотнах.

У него изображены как былинные богатыри: Святогор, Илья Муромец, Настасья Микулична, так и реальные исторические лица, как князь Игорь, Александр Невский, Прокопий Праведный, Борис и Глеб, Пантелеймон-Целитель.

Одна из любимых фигур Рериха — Сергий Радонежский. Ему посвящено несколько картин.

Отлично зная историю России, Рерих переосмыслил традиционную трактовку образа Сергия. В его картине «Сергий-Строитель» отсутствует та отрешённость и святость, которая имеется в изображениях Нестерова.

У Рериха Сергий трудится физически над строительством обители, он трудится духовно над построением Руси после 300-летнего разрушительного татарского ига.

Историк академик Ключевский говорит о Сергии так: «Татарский разгром русской земли — одно из тех народных бедствий, которые приносят не только материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение. (...)

...Чтобы сбросить варварское иго, построить прочное независимое государство... русскому обществу до'лжно было... приподнять и укрепить свои нравственные силы, приниженные вековым порабощением и унынием. Этому... делу, нравственному воспитанию народа, и посвятил свою жизнь Преподобный Сергий»1.

Сергий был идейным вдохновителем Куликовской битвы, неумолимым врагом княжеских междоусобий, препятствовавших собиранию национальных сил.

Он мирил князей, сплачивал их против общего врага вокруг молодого московского княжества, предвидя Москву как будущий центр государства российского.

Сергий был принципиальным врагом всякой собственности и тем паче богатства. Он исключал любую форму использования подневольного труда крестьян на монастырских землях. Эти земли должны были возделывать сами монахи. По мнению Сергия, человек имел право вознаграждения лишь за такой труд, который был выполнен собственными руками.

Вот такого Сергия и изображал Рерих.

Рерих пламенно любил Россию. Он зорко провидел её великие возможности и её великое будущее.

«Народу русскому суждена великая судьба», — писал он.

Тема Руси вдохновила его не только на создание ярких полотен, но и на литературные произведения, в которых он показал себя как большим патриотом, так и отличным стилистом, знатоком русского языка.

Как для своих картин он умел использовать особые сочетания и переливы красок, так и для своих статей о России он находил особо прекрасные, звучные, благоуханные слова.

Его статья «Неотпитая чаша» звучит как стихотворение в прозе.

«Неотпитая чаша» (в сокращении):

«Приходят враги разорять нашу землю, и становится каждый бугор, каждый ручей, сосенка каждая ещё милее и дороже. И, отстаивая внешне и внутренне каждую пядь земли, народ защищает её не только потому, что она своя, но потому что она красива и превосходна и, поистине, полна скрытых, великих значений. (...)

Причудны леса всякими деревьями. Цветочны травы. Глубоко сини волнистые дали. Всюду зеркала рек и озёр. Бугры и холмы. Крутые, пологие, мшистые, каменные. Камни стадами навалены. Всяких отливов. Мшистые ковры богато накинуты. Белые с зелёным, лиловые, красные, оранжевые, синие, чёрные с жёлтым... Любой выбирай. Всё нетронуто. Ждёт.

Старинные проезжие пути ведут по чудесным борам. Зовут бесконечными далями. Белеют путевыми знаками — храмами. (...)

Всё это красота. Красота бодрая. Неописанная.

А вот и чудо. Не то чудо, что ещё живы русалки. Жив ещё "честный лес". По городищам захоронены храмы. И не показались миру до сей поры. Верно, не время ещё.

А вот чудо. Среди зелёного, мшистого луга, около овечьего стада, наехали на ключ живой воды. Среди кочек широкая впадина. Чаша неотпитая. Яма — сажени в три шириной. Сажени три или четыре глубиной.

По краям всё заржавело, забурело от железа. В глубине прозелень, синие тени, искры взлётов. Бьёт мощный родник, песок раскидывает. Пахнет серой. Студёная вода полна железом, и пить трудно. Сильно бьёт родник по камням. Бежит в поле речкой. Никому и дела нет. (...)

Живая вода по полю, по озёрам разбегается. И странно, и больно, но и радостно знать, что даже на больших путях нетронуты такие находки. Давно показались. Ждут.

Знают, пройдёт испытание. Всенародная, всетрудовая, крепкая делом Русь стряхнёт пыль и труху. Сумеет напиться живой воды. Наберётся сил. Найдёт клады подземные.

Точно неотпитая чаша стоит Русь.

Неотпитая чаша — полный, целебный родник. Среди обычного луга притаилась сказка. Самоцветами горит подземная сила.

Русь верит и ждёт»2.

Из выступления, прозвучавшего 2 августа 1973 года на вечере, посвящённом Н.К.Рериху в Доме Учёных Академгородка г. Новосибирска

--------------------------------------------------------------------------------

1 Знамя Преподобного Сергия Радонежского. Сборник. Новосибирск, 1991. С. 11, 14-15. 2 Н.К.Рерих. Цветы Мории. Пути Благословения. Сердце Азии. Рига: Виеда, 1992. С. 70-72.

Источник : http://voshod.sibro.ru/ |

||||||||||||

|

||||||||||||

Святой Сергий (1932 г.) Картина посвящена Спасителю земли русской Преподобному Сергию Радонежскому. На переднем плане величественная фигура Сергия. Он стоит на Земле, объятой пламенем, возвышаясь, как бы защищая Русь собою от пожара, заслоняя её от беды. Символ трех кругов в общем круге вечности на Его одежде говорит о том, что Он спасает, охраняет и ведет Россию и в прошлом, и в настоящем и в будущем. Этот Знак указывает также на Его Высшие Знания. Тёмно-сиреневый цвет одежды говорит о высочайших качествах его духа - смирении, мужестве, устремлении, связи с Высшим. Его аура золотисто-белых тонов говорит о подчинении низших оболочек, о высокой духовной мощи. В руках Сергий держит храм - "Покров на Нерле", посвященный Святой Богородице. В своей жизни Сергий был удостоин встречи с Божьей Матерью. Видение Огненного мира, какое посетило Преподобного, очень редко встречается среди высоких подвижников, ибо выдержать этот Пламень может лишь тот, у кого на Земле оформлено Огненное тело. От этого посещения Сергий мгновенно поседел, а монах, находящийся рядом, пал ниц. Светоч, Ты тьму сокруши, путь к победе, усейте, подковы, Бой за боем на поле души, - ах ты поле моё Куликово... Отче Сергий: мне Имя Твоё - Свет в ночи и копья остриё. О.Ауновская "Имя Сергия Радонежского всегда останется тем прибежищем, на которое опирается душа народа. Будет ли это великое имя в соборе, будет ли оно в книгохранилище, оно неизбежно пребудет в душе народной. Далеко за пределами церковного подвига строительное просветительное имя Святого Сергия хранится в сердцах как драгоценный Ковчег Духа. Хранится оно как прибежище народного сознания в трудные минуты мировых перепутий. Не затемнится в сущности своей Имя Святого Сергия, не затемнится во множестве други имён - сокровище души народной, от древних и до многих современных. Тогда, когда нужно, народ опять обращается к выразителю своей сущности. Неприкосновенно и ярко донесло до нас время Великий Образ Святого Сергия." (Н.К.Рерих. Твердыня пламенная) Картина написана в 1932 г., когда Рерих чувствовал реальную угрозу войны. Образ Святого Сергия для художника - выражение духовности, трудолюбия и ратного подвига русского народа. Это полотно- отклик на своевременно почувствованную опасность, нависшую над Родиной и выражение уверенности в конечной победе России. На картине использованы некоторые принципы иконописи. Сергий изображён в полный рост, крупным планом. Внизу была надпись, сделанная славянской вязью: "Тебе, трижды суждено спасти Россию. Первый раз при Дмитрии Донском; второй раз в Смутное время; третий раз ..." Многоточие красноречиво говорило о том, что имел в виду Н.К.Рерих. В тридцатые годы Мастером написан ряд картин, посвященных Преподобному Сергию: Храм Сергия, Сергиева пустынь, Часовня Сергия и другие.

ПОДВИГ

Молчанье. Тайна. Тишина. Следы медвежьих лап по снегу. Сверканье звёзд. И вышина Деревьев, устремлённых к небу...

Надземное слилось с земным, И Сердце было местом встречи. Восстала Подвигом одним Из праха Русь в победной сече.

Там захоронено зерно, Что процветает, к срокам зрея. Незримое — воплощено, Неслышное — громов звучнее.

И вот во имя Красоты На землю сходит в вихрях света Тот Храм, который держишь Ты В Руке, на благо всей планеты! ___ Наталия Спирина

Наставление Сергия "Иже успеет услышать своего духа голос, над бездною вознесётся". Так говорил Сергий. "И ушедший в леса не может слышать речь людскую. И на ложе уснувший не услышит птичек Солнца возвестников. И чуду явленному молчащий откажется от глаза. И молчащий на брата помощь, занозу из ноги своей не вынет". Так говорил Сергий. К Сергию пришел святитель Алексей с вопросом - что делать? Сергий ответил: "Помоги земле Русской". Когда Сергия спросили крестьяне - что делать? Он ответил: "Помогите земле Русской". Когда Минин обратился к Сергию, тогда пришел ответ: "Помоги земле Русской!" (Криптограммы Востока) |

||||||||||||

|

||||||||||||

Николай Константинович Рерих часто называл свои картины вестниками. В разные страны несли они весть о Красоте, о Добре и Подвиге. Судьбы этих посланников Света часто складывались драматично.

Картина «Святой Сергий» была создана Рерихом в 1932 году и являлась, по его замыслу, «левым крылом диптиха», предназначавшегося «для цветного стекла» (правое крыло — картина «Святой Франциск»)1.

На картине Рериха великий русский Подвижник XIV века благословляет русское воинство на решающее сражение — Куликовскую битву. В руках Преподобный Сергий держит храм — символ будущей, возрождённой Руси. «...Наверху изображено Всевидящее Око, — писал художник. — ...На древнейших фресках это изображение неоднократно могло быть найдено»2. А внизу картины Рерихом была сделана надпись: «Дано Святому Преподобному Сергию трижды спасти Землю Русскую. Первое при князе Дмитрии. Второе при Минине. Третье теперь».

В 1937 году картину «Святой Сергий» в числе других художник передал Русскому историко-культурному музею в Праге, директором которого был известный русский литератор В.Ф.Булгаков.

Предчувствуя надвигавшиеся грозные события, Рерих уже в 1938 году пишет Булгакову о том, что надпись на картине «можно временно прикрыть. Но внутри будем знать твёрдо, что Преподобный дважды спасал Родину от врага внешнего, от него же спасёт и в третий раз»3.

Началась война. Русский музей подвергся варварскому разрушению фашистами, но, к счастью, картины Рериха не пострадали. «Помните, — пишет Рерих Булгакову уже после войны, — Вы мудро прикрыли надпись на картине ''Св. Сергий''. Не сказать же тогда, что дано спасти от немцев»4. «...До Сергиевой Лавры так и не дошли враги, а ведь у порога были...»5

Н.К.Рерих часто сожалел, что «картины, мысленно предназначенные для Родины, уходят в музеи на чужбине»6. Как порадовался бы он, что именно эта картина вернулась в Россию. Это произошло в 1949 году, когда Булгаков передал в Москву 15 полотен Рериха. Пережив вражеское нашествие, картина «Святой Сергий» наконец оказалась на Родине, но... прошло ещё долгих пятьдесят лет, прежде чем она была поднята из запасников Третьяковской картинной галереи и выставлена для всеобщего обозрения.

Интересным свидетельством огромной значимости этой картины является высказывание известной болгарской пророчицы Ванги. Отметим, что Наталия Дмитриевна Спирина называла имя Ванги в ряду имён «великих провидцев» и говорила, что её пророчества «точно совпадают с тем, что говорится в Учении Живой Этики»7. В одной из бесед Ванга назвала Преподобного Сергия «не просто святым, а главным русским святым», а затем, по внутреннему представлению, подробно описала картину Рериха «Святой Сергий». И далее сказала: «Картину рисовали четыре души, которые пришли из иного мира. Мало знают об этой картине. Надо, чтоб о ней знали все. Как зеницу ока берегите картину. Это самое большое богатство России. Не посылайте её в другие страны. Она предназначена лишь для России». И заключила: «Тот, кто был Святым Сергеем, сейчас является самым большим Святым. Он водитель всего человечества. О, как Он помогает сейчас человечеству! Он превратился в свет, Его тело из света!»8

Пророчество Н.К.Рериха, данное им в надписи на картине «Святой Сергий», сбылось в годы Великой Отечественной войны, но оно дано было и на всё будущее нашей страны. Ведь не только от внешних врагов спасает Сергий Россию, главный Его подвиг заключается в поднятии духа народа. Художник писал: «...Вечно жив он — Великий Наставник Народа Русского»9. «Не отступит народ русский от своего великого Наставника и не выдаст Преподобный любимую страну Свою»10. «...Увидите, как Воевода взойдёт на Башню и защитит свой народ»11.

Анастасия Бодрова

--------------------------------------------------------------------------------

1 Н.К.Рерих. Листы дневника. Т. 3. М., 1996. С. 418. 2 Письма с Гор. Т. 2. Минск, 2000. С. 35. 3 Там же. 4 Н.К.Рерих. Листы дневника. Т. 3. С. 418. 5 Там же. 6 Там же. 7 Н.Д.Спирина. Отблески – 1998. Новосибирск, 1999. С. 16. 8 В.Сидоров. Людмила и Вангелия. М., 1992. С. 48–49. 9 Н.К.Рерих. Листы дневника. Т. 3. С. 428. 10 Там же. С. 453. 11 Там же. С. 541.

Источник : http://voshod.sibro.ru/ |

||||||||||||

|

||||||||||||

• Рерих... будет писать труды святого Сергия, которому посвящает свои иконы-картины и Нестеров. Но Сергий у Рериха — не тихий отрок, узревший видение, не умилённый пустынник, сложивший на груди восковые руки, но труженик, который сам валит вековые деревья, но творец обители, наставник и руководитель людей [8, с.178]. • Сергий Радонежский был крупным деятелем России в 14 веке. Вспомним, как много сил он положил на сплочение русских князей. Как много сделал в области культуры. Основанный им монастырь (ныне Троице-Сергиева лавра в Загорске) стал не только мощной крепостью, защищавшей русскую землю от врагов, но и важным культурным центром... В картинах “Сергий-строитель ”, “Сотрудники ” он предстаёт занятым тяжёлой физической работой. Вероятно, в основу произведения легли летописные предания о том, что Сергий своим личным примером учил трудолюбию и скромности. Так, будучи игуменом крупного монастыря, помогал строить дома, носил доски, чтобы своими собственными руками зарабатывать на пропитание. В 1932 году, чувствуя угрозу войны, художник создаёт картину “Св. Сергий Радонежский ”. В ней дан обобщённый образ защитника земли русской. Он изображён в полный рост, крупным планом, на фоне древнерусской архитектуры. В руках у него плат со знаком Знамени Мира и небольшая белокаменная церковь. Нижнюю часть картины занимала надпись, выполненная славянской вязью: “Дано Св. Преподобному Сергию трижды спасти Землю Русскую. Первый раз при князе Дмитрии, второй при Минине. Третий...”. Здесь надпись обрывается. Ведь картина была написана в 1932 году, а не в начале 1940-годов, когда шла Великая Отечественная война. И образ Сергия, и надпись доносят до нас живой взволнованный голос художника, его веру в стойкость Руси. [27, с.134,135]. • Иже успеет услышать своего духа голос, над бездною вознесётся. Так говорил Сергий. "И ушедший в леса не может слышать речь людскую. И на ложе уснувший не услышит птичек, солнца возвестников. И чуду явленному молчащий откажется от глаза. И молчащий на брата помощь занозу из ноги своей не вынет". Так говорил Сергий. К Сергию пришёл Святитель Алексей с вопросом: “Что делать?” Сергий ответил: “Помоги Земле Русской!” Когда Сергия спросили крестьяне: “Что делать?”, Он ответил: “Помогите Земле Русской!” Когда Минин обратился к Сергию, тогда пришёл ответ: “Помоги Земле Русской!” [48, т.3, с.229], [29, с.43]. • Святой Алексий—Митрополит Московский, современник и друг Преподобного Сергия, приложивший немало сил для прекращения княжеских распрей на Руси [48, т.3, с.639].

Провозвестие Владычицы Пришло время указать главное о сияющем видении Владычицы. Неужели великое предуказанное видение было молчаливо? Неужели потрясение духа и седина волос не были следствием Провозвестия? Владычица сказала: “Придёт время Моё, когда небесное светило Моё к земле устремится, и тогда придёшь ты исполнить волю сроков. И ненавистные будут спасителями, и побеждённый будет вести победивших. И три корня, разделённые проклятием, срастутся любовью, и вести их будет посланный не из их племени. До срока проклянут татар и евреев и они проклянут землю русскую. Когда же твои кости будут преданы уничтожению, трём проклятиям исполнится срок. И невидимо видимый встанет у престола, облечённый Венцами и Перстнем. И где приложишь Перстень, там будет Рука Моя и Владык [29, c.43].

Труды Сергия Вот уже борода седая. Вот уже Дух Пламенный в сослужении. Вот уже Князь поклонился, но стоит возу с хлебом запоздать, и братия возлюбленная не верит ни на час. Стоит временно оскудеть кошелю, и братия достойная и избранная готова променять чудесную Благодать на чужой грош. Ещё скажут — “что-то Угодники твои оскудели”. И днём и ночью нужна не благодать, а благоденствие тела. Говорили о Сергии, что Игумен часто глухою ночью обходил кельи и, находя спящих, шёл дальше, не тревожа. Может быть, он надеялся найти бодрствующего [29, c.44].

Предвидение Сергия • Также Сергий говорил иногда о Белой Горе, но никогда не указывал место её. Когда кто-то стучался неожиданно, братия говорила : “Не Игумен ли?” Сергий говорил: “На Белой Горе живут разные твари. Когда им нужно о двух головах и о пяти ногах. На наших не похожи. Сани там без коней и для скорости могут летать” [29, c.44].

• 16.1.23... Как раз перед отъездом на вокзал (в г.Детройте, США — составитель) к Н.К. подошёл простой русский рабочий-механик и говорит ему: “Вы ведь князь Рюрик из дома Рюрика”. Когда Н.К. спросил, откуда он знает, ответил, что он масон и ему многое понятно из каталога Н.К. И потом сказал ему, что он чувствует: теперь спасение только в искусстве. Он спросил его, как же будет будущем с разными народностями в России. Н.К. сказал, что если он масон, то знает про постройку Храма и кто его строил. Тот говорит, что царь Соломон. Н.К. спросил, верит ли он в реинкарнацию? Тот ответил, что верит. Тогда Н.К. сказал ему, что Соломон был позже Сергием Радонежским, и этим вопрос о народностях разрешился [49, с.153,154].

8. Е.И.Полякова. Рерих, М., “Искусство”, 1973г.344с. 27. В.П.Князева. Николай Рерих. С-П..1994г.. 160с. 48. Лариса Дмитриева. “Тайная доктрина Елены Блаватской в некоторых понятиях и символах. “Амрита-Урал”, 1994 г. 29. Ж.Сент-Илер. Криптограммы Востока. МЦР., М..1993г., 77с. 49. З.Г.Фосдик. Мои Учителя. М, “Сфера”, 1998 г., 777 с. |

||||||||||||

|

||||||||||||

«Рерихом нельзя не восхищаться, — пишет русский писатель Леонид Андреев в статье "Держава Рериха", — мимо его драгоценных полотен нельзя пройти без волнения. ...Картины Рериха полны странного очарования. Ибо богатство его красок беспредельно, а с ним беспредельна и щедрость, всегда неожиданная, всегда радующая глаза и душу.

Видеть картину Рериха — это всегда видеть новое, то, чего вы не видали никогда и нигде, даже у самого Рериха. Есть прекрасные художники, которые всегда кого-то и что-то напоминают. Рерих может напоминать только те чарующие и священные сны, что снятся лишь чистым юношам и старцам и на мгновение сближают их смертную душу с миром неземных откровений»1.

В 1900 году на Весенней выставке Академии художеств появилась картина Н.К.Рериха «Поход». Она была удостоена премии по исторической живописи от Императорского Общества Поощрения Художеств.

Картина вызвала в печати и в публике большие толки необычным показом войны «как тягостного вынужденного занятия для славян». «Здесь видно совершенно новое понимание о походе. Это не тот поход, который имеет целью истребление ближнего...» — писал М.Нестерову архитектор В.Свиньин.

Вот какую характеристику картине даёт один из лучших художественных критиков того времени М.Далькевич: «Картина эта, как и прежние, является чем-то новым, сильным и самобытным. ...Она менее всего подходит к традиционным "историческим" картинам: здесь нет ни театральной композиции, ни изложения исторического факта, ни даже детальной археологической разработки... а между тем — это именно историческая картина в полном и истинном значении этого слова. Г[-н] Рерих обладает своеобразной способностью в совокупности и группировке отдельных элементов... передавать дух целой исторической эпохи...»2

«Эта картина представила поход в таком изображении, которое публике незнакомо, — пишет другой критик того времени И.Лазаревский. — Нет ни стройных рядов хорошо вооружённых, в блестящих доспехах воинов, не видно развевающихся по ветру знамён и стягов, нет смело гарцующих полководцев. (...) А тянется... не яркая, не картинная толпа воинов, толпа оторванных от земли, от сохи и семьи мужиков. Все они вооружены, чем Бог помог... Они идут вялой толпой... но мыслями, видимо, далеко от похода... думами они дома, у занесённых снегом избушек с оставленными семьями и родными. Слева остановился на громадном коне, тяжёлом и могучем, старый витязь, и поглядывает на своё покорное, разношёрстное войско»3.

Что же это за историческая эпоха, в которой художник показал поход именно таким, и почему? Ведь Рерих ничего так просто не изображал.

Русь, могущественная и возвеличенная единовластием Ярослава Мудрого, после его ухода утратила силу, будучи раздробленной на малые княжества, погрязла в ничтожных распрях многочисленных князей. И сразу же с востока к южным её границам стали надвигаться кочевые орды половцев (1055 г.), которые на два столетия лишили покоя Русь бесконечными войнами и набегами. В борьбе друг с другом князья стали обращаться за помощью к половцам, и русские земли превратились в кровопролитные поля междоусобных битв. К этим трагическим страницам русской истории обращает нас картина Н.К.Рериха «Поход». Именно эти тяжкие годы выдвинули целый ряд выдающихся личностей — святых, полководцев и героев, — подлинных строителей, защитников и хранителей Руси.

«Трудно без волнения говорить о цикле рериховских картин, посвящённых Древней Руси. Лик родной земли, каким предстаёт он на этих картинах, овеян подлинным духом страстной любви к своему Отечеству. Образы наших предков, заставляющие вспомнить "Слово о полку Игореве", полны на полотнах Н.К.Рериха подлинной народной поэзии и подлинной исторической правды...»4 — эти вдохновенные слова принадлежат известному художнику нашего времени Илье Глазунову.

Как повествует история, 23 апреля 1185 года князь Игорь Новгород-Северский, герой «Слова о полку Игореве», отправился со своим войском в поход против половцев. Три дня у Азовского побережья шёл бой между русскими и половецкими войсками. Русская рать была почти вся уничтожена, а князь Игорь ранен и взят в плен. Трагичны были последствия разъединения и междоусобиц русских князей. До этого времени русские князья не попадали в плен. Это поражение являлось поводом для раздумий о необходимости объединения русских сил для защиты от завоевателей.

Начало похода, как повествует « Слово о полку Игореве», знаменовалось солнечным затмением, что являлось недобрым знаком. Именно этот момент отражён на картине Н.К.Рериха «Поход Игоря».

«Лежит передо мною "Слово о полку Игоревом"... — пишет Николай Константинович в "Листах дневника". — Само "Слово" как бы горестное, но оно лишь напоминает, как из беды встанет народ и неустанно начнёт строение. Великому Народу Русскому ничто не страшно. Всё победит — и лёд, и жару, и глад, и грозу»5.

Этому же историческому событию посвящена и опера А.П.Бородина «Князь Игорь», для постановки которой Рерихом были выполнены эскизы декораций и костюмов. Среди них: «Половецкий стан», «Терем Ярославны», «Путивль», «Князь Игорь» и многие другие. «"Эти декорации и костюмы... имеют характер великой музыки; они сами являются как бы зрительной музыкой". Они обладают таким внутренним единством с драмой, какое лишь художник великой синтетической силы может дать своему произведению»6, — читаем в статье Теодора Хеллина «Голос эпохи».

В то время, когда Русь раздиралась междоусобицами, за тысячи километров от неё ковалась могучая империя с сильной подвижной армией и решительным властелином — Чингисханом. Он родился в 1162 году, был сыном одного из монгольских вождей и к 1205 году сумел объединить монгольские племена в единое централизованное государство. Через купцов и путешественников Чингисхан собирал сведения о будущих противниках, оборонительных сооружениях и политическом положении в их странах. В 1223 году потомки Чингисхана подошли к границам Руси, где русские дружины потерпели первое поражение в битве на реке Калке. А в 1240 году армия Батыя (внука Чингисхана) стояла уже под стенами Киева — столицы Древней Руси, «матери городов русских».

После взятия Киева Батый устремляется на Запад, но далеко продвинуться он не решился. «России, — писал А.С.Пушкин, — определено было высокое предназначение. Её необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощённую Русь и возвратились на степи своего Востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и вздыхающей Россией»7.

Своим сопротивлением и борьбой с монголами Русь спасла Западную Европу от погрома и разрушения. «Она же, — как пишет историк А.Н.Сахаров, — отплатила ей тем, что послала своих завоевателей к её рубежам»8. В том же 1240 году шведские и немецкие рыцари Ливонского и Тевтонского ордена, за спиной которых стояла римская католическая церковь, готовили одновременный удар на северо-западе Руси. Шведы шли по морю к Неве, немцы по суше — на Псков.

Шведов обнаружила разведка Новгородского князя Александра Ярославовича, которую возглавлял старейшина Пелгуй. Он же, не спавший всю ночь, имел чудесное видение, описанное в Житии Александра Невского, — святых Бориса и Глеба, плывущих в ладье на помощь русским воинам. Именно так и изобразил их Н.К.Рерих на картине «Борис и Глеб». Как уже упоминалось, на иконах, посвящённых Александру Невскому, нередко изображают этих святых плывущими в лодке.

Александр, князь Новгородский, действовал быстро и решительно: не дав соединиться шведам с немецкими рыцарями, он немедленно выступил с малой дружиной в район Невы, пополняя её местным ополчением. «Не в силе Бог, а в Правде!»9 — ободрял он дружину свою. Битва эта состоялась в день памяти Владимира, крестителя Руси, — 15 июля 1240 года. Князь Александр пробился к центру лагеря и сразился с ярлом Биргером, военачальником шведов, и «возложил печать на лицо острым копием», как говорит Житие Александра Невского. Потеряв многих воинов, враги бежали по Неве в море. За эту победу Новгородского князя Александра прозвали «Невским», «он стал символом Руси — России»10. В ту пору ему было всего 20 лет.

Сражение князя Александра со шведским военачальником Рерих отобразил на картине «Александр Невский поражает ярла Биргера» (1904).

«Невская победа открывала путь для будущего возрождения Русской государственности, пришедшей на смену некогда могучей Киевской Руси»11. Историк XIX века М.И.Хитров, оценивая Невскую победу, писал: «Народ прозрел посягательство Запада на русскую народность и веру. Здесь, на берегах Невы, со стороны русских был дан первый славный отпор грозному движению германства и латинства на православный Восток, на Святую Русь»12.

Вскоре после этой битвы в Псковскую землю вторглись немецкие рыцари. Их целью был захват русских пограничных крепостей — Изборска и Пскова, чтобы далее продвигаться вглубь Руси и строить укреплённые замки. Деревянные стены Изборска не стали преградой для немцев, Псков же был взят с помощью бояр-изменников. И Александр Невский идёт с походом на Копорье — опорный пункт крестоносцев на южном берегу Финского залива, разрушает крепость и берёт в плен крестоносцев. На следующий год он освобождает Псков. Но решающее сражение по разгрому крестоносцев, вошедшее в историю как Ледовое побоище, произошло 5 апреля 1242 года на Чудском озере.

В 1940-х годах Н.К.Рерих снова обращается к образу Александра Невского. В его дневнике читаем: «Начат "Александр Невский" — Победитель на поле битвы»13. «Полотно звучит одновременно предостережением, выраженным в грозных словах полководца: "Кто с мечом к нам придёт — от меча и погибнет"»14.

Историки говорят о двух подвигах Александра Невского: о подвиге земном, воинском, когда была спасена Русь от иноземного порабощения, и подвиге духовном, когда были спасены духовные основы: Александр не согласился на объединение с римской католической церковью. При этом он продолжал стойко защищать свой народ от монголов, утвердивших на Руси жесточайшее иго. Пять раз Александр Невский ездил в Орду, где ему приходилось выполнять их обряды, но при этом оставаться преданным своей вере и Русской земле.

«Меч — Западу, мир — Востоку»15 — таков был выбор Александра Невского. Русь, раздираемая междоусобицами, ещё не могла дать отпор монголам. Как полководец и стратег, Александр понимал, что невозможно сейчас победить татар силой оружия, так как их людские ресурсы были безграничны и ордынская империя представляла единый военный лагерь, тогда как Русь была разрознена, покорена и опустошена монголами. Строя русскую государственность на севере страны, Русь копила силы и опыт борьбы с азиатскими поработителями.

«...Победы русские были исключены на Западе из исторических начертаний, — пишет Н.К.Рерих. — А если уже невозможно было не упомянуть об удачах, о строительстве русского народа, то это делалось шёпотом в самых пониженных выражениях. И об этом остались нестираемые памятки...

Об этом можно бы написать поучительное историческое исследование. Будет в нём сказано о том, как народ русский не только умел претерпеть, но и знал, как строить и слагать в больших трудах славное будущее своей великой родины»16.

И вновь обратимся к сохранившейся до наших дней Почаевской мозаике, созданной по эскизу Н.К.Рериха (1910). «...На Почаевской мозаике мне захотелось созвать сонм русских воителей, — читаем в "Листах дневника" Н.К.Рериха. — Так над западным входом собрались славные воины, ставшие крепким дозором. Скоро от Запада пришёл враг. Враг всякой Руси, враг всех народов русских. Но просчитался враг, жестоко просчитался, ибо не понял сущности Народа Русского»17.

По нижнему краю мозаики на старославянском языке дана надпись с именами святых. В левой группе мозаики первым изображён Владимир Ярославович (1020 – 1052) — сын Ярослава Мудрого, князь Новгородский; вместе с отцом он удерживал единство Руси и по его инициативе воздвиг в Новгороде храм Святой Софии, в руках с которым и изображён на мозаике.

Справа от него стоит князь Александр Невский (1219 – 1263) с мечом и свитком, которые символизируют два его подвига — воинский и духовный.

Рядом с Александром Невским художник изобразил его племянника, князя Михаила Тверского (1271 – 1318), княжившего в Твери, а позднее ставшего великим князем Владимирским. По доносу своего племянника, стремившегося получить ярлык на Владимирское княжение, Михаил Тверской был вызван в Орду, где погиб смертью мученика, но тем самым избавил Русь от кровавого нашествия ордынцев.

Далее стоит Игорь Ольгович — князь Черниговский и Киевский. Он «принял мученическую смерть, невинно обвинённый в междоусобице родственных княжеских домов — Ольговичей и Мономаховичей»18.

Рядом с князем Игорем Ольговичем изображён Ярополк Изяславович, князь Владимиро-Волынский. «Во время княжения Ярополка в Волынском княжестве произошла междоусобица с Владимиром Мономахом», в которой «он был предательски убит "неизвестными злодеями"»19.

В правой группе мозаики первым изображён святой Вячеслав Чешский — внук святой княгини Людмилы Чешской, крестившей Чехию. После гибели его отца Ростислава в бою с уграми (венграми) Вячеслав вступил на княжеский престол. Он управлял мудро и справедливо, много потрудился для укрепления христианства в Чехии. Немецкое духовенство противодействовало святому Вячеславу, восстанавливало против него завистливых вельмож, которые уговорили его младшего брата Болеслава занять престол. Вячеслав был убит родным братом на пороге храма. Один из первых славянских святых, Вячеслав чтится русской православной церковью.

Далее мы видим уже известных нам святых: князя Владимира и рядом с ним двух его сыновей — Бориса и Глеба.

Замыкает этот строй Новгородский князь Мстислав Ростиславович Храбрый. «Сей князь, по свидетельству современников, был украшением века и России»20, — пишет историк Н.М.Карамзин. Он «был добродетелен, чтил духовенство, был милосерд к убогим и больным. Когда видел утесняемых христиан, говорил: "Братья, не будем иметь желания, кроме того, чтобы умереть нам за Русскую землю; если умрём — очистимся от грехов наших, и Бог вменит нас с мучениками..."»21 «Усердного храмоздателя»22 художник изобразил с храмом в руках.

В 1263 году, возвращаясь из Орды, Александр Невский скончался по дороге в Городце на Волге, возможно, отравленный в ханской ставке. После его ухода с новой силой разгорелись усобицы между князьями.

Противостоять междоусобицам и натискам Орды могла лишь духовная крепость. И эту духовную крепость явили великие подвижники того времени.

Прокопий Праведный, родом из варягов, ещё в молодости оставил дом, раздав всё своё богатство нищим, пришёл в Хутынскую обитель, недалеко от Новгорода, к преподобному Варлааму, чтобы посвятить себя Богу.

Через некоторое время с благословения игумена он уходит дальше — в глухие места, а затем поселяется в Великом Устюге, где принимает на себя подвиг юродства, молясь за весь народ, позабывший Бога.

«Юродство заключалось в том, что человек ради Христа отказывается от всех удобств жизни, от дома и семьи; когда совсем не заботится о своём внешнем виде: носит самую старую рваную одежду, ходит всегда — зимой и летом — босой; когда питается чем Бог послал, — говорит Н.Д.Спирина в своём слове "Заступник и молитвенник", посвящённом Прокопию Праведному. — По внешнему виду юродивый — это всегда странный человек, не похожий на других ничем; и речь юродивого часто состоит из коротких, малопонятных фраз. Но внутренне — это святой человек, человек одной заботы — как бы лучше послужить Богу. Ради Христа юродивый готов терпеть и голод, и холод, и всякую обиду. (...) Он молил Создателя не только о себе, но и за весь христианский люд, за жителей Устюга, позабывших Бога, погружённых в суетность и грехи, за ненавидящих и обижающих его»23.

Прокопию Праведному однажды было дано откровение Свыше о приближающейся опасности для жителей Устюга за грехи их. Святой призывал их к покаянию, но люди не придали этому значения. В следующее воскресенье над Великим Устюгом началась гроза. Прокопий пламенно молился перед иконой Богородицы, и вскоре гроза утихла «и вёрст за двадцать от города разразилась в пустынном месте страшным каменным градом, которым был поломан огромный лес. Устюг был спасён»24.

Картина Н.К.Рериха «Прокопий Праведный отводит тучу каменную от Устюга Великого» (1914) рассказывает об этом эпизоде из жизни подвижника. Н.Д.Спирина так комментирует её: «Туча уже надвинулась. Первые камни уже лежат. И она должна была побить город и погубить его. Он [Прокопий] своей силой, своими молитвами отводит каменную тучу от его родного города»25.

Сам художник об этом событии пишет так: «Древнейшее сведение о метеорите, выпавшем в пределах России, относится к 1290 г. По сообщениям современника, падение произошло 25 июня в полдень близ Устюга Великого... из той каменно-огненной тучи, которая в 1290 г. угрожала В[еликому] Устюгу полным разрушением и которая была "отведена" от города молитвами св. Прокопия Праведного»26.

Вторая картина Николая Рериха — «Прокопий Праведный за неведомых плавающих молится» (1914) отображает другой подвиг Святого. «В последние годы жизни, — пишет Н.Д.Спирина, — Прокопий особенно часто поднимался на высокий берег Сухоны и садился на большой камень. Он любил это место и часами следил отсюда за рыбачьими лодками, моля Бога даровать им мирное плавание. Неоднократно выражал он желание быть погребённым под этим камнем»27.

В ночь на 8 июля 1303 года блаженный Прокопий по дороге в Михайловский монастырь ушёл из жизни. «На заре поднялся сильный ветер. Нависли тяжёлые чёрные тучи. Стало холодно, и пошёл густой снег»28. Так земля прощалась с великим подвижником.

А через одиннадцать лет, в 1314 году, на землю приходит другой Подвижник — Сергий Радонежский. При царящей в это время политической и государственной разрозненности, когда «Киевской Руси уже не было... сердце Руси — Киево-Печерская Лавра — была разрушена»39 и Русь уходила на север, — в глухие радонежские леса, в отшельничество отправился Варфоломей, сын ростовского боярина-переселенца. «В трудное время загорелся этот великий светильник; Русь приходилось строить заново... И здесь, в Радонежских лесах, начинает, благодаря Преподобному Сергию, биться духовное сердце Новой Руси — Троицкая обитель»30.

«Он создал общинную обитель, просиявшую на всю Россию. Он делал это просто, как просто всё подлинно великое, начав с того, что срубил своими руками церквушку и келию для жилья. Именно тогда заложил он то зерно, из которого впоследствии, всем на диво, выросла во всём своём великолепии и грандиозности Троице-Сергиева Лавра. Подумаем, какой же потенциал был у этого зерна! — говорит в своём выступлении Н.Д.Спирина. — Первым, кто пришёл к отшельнику, был медведь. Его привёл к Сергию не только голод, но и сердце. (...) Потом стали приходить и люди и селиться около подвижника, привлечённые его мощным духовным магнитом. Они учились у него общинножитию. Это было трудно и непривычно. Сергий непрестанно подавал им наглядный пример, который необходим для обучения подражанием. Сергий трудился наравне со всею братией, ничем внешне не отличаясь от остальных монахов. Он вразумлял и наставлял их, не задевая достоинства, не вызывая обиды, но пробуждая совесть и сознание. (...) Всем своим обликом Сергий учит, каким в идеале должен быть общинник»31.

«Чтобы сбросить варварское иго, построить прочное независимое государство, русскому обществу должно было поднять и укрепить свои нравственные силы, приниженные вековым порабощением и унынием. Этому делу, нравственному воспитанию народа, и посвятил свою жизнь Сергий. Сергий был идейным вдохновителем Куликовской битвы, неумолимым врагом княжеских междоусобий, препятствовавших собиранию национальных сил. Он мирил князей, сплачивал их против общего врага вокруг молодого московского княжества, предвидя Москву как будущий центр государства российского»32.

«Сергий, "данный России Воевода", всегда был с ней в критические времена её становления. О Его помощи в Куликовской битве знают многие. Эта помощь, как и другие Его проявления, вошла в историю»33.

Одна из любимых фигур Рериха — Сергий Радонежский, которому он посвятил несколько картин. «Отлично зная историю России, Рерих переосмыслил традиционную трактовку образа Сергия. В его картине "Сергий-Строитель" отсутствует та отрешённость и святость, которая имеется в изображениях Нестерова. У Рериха Сергий трудится физически над строительством обители, он трудится духовно над построением Руси после 300-летнего разрушительного татарского ига»34.

«На картине Рериха "Святой Сергий Радонежский" (1932) [он] благословляет воинство на смертный бой с врагом, на Куликовскую битву, и держит в руке храм — символ будущей Руси, которую он созидает»35. Вверху картины Рерих поместил символ Всевидящего Ока — Пространства, которое фиксирует все явления жизни, для него нет ничего скрытого и тайного.

«На картине Николая Константиновича Рериха "Святой Сергий Радонежский", — продолжает в другом выступлении описание этой картины Н.Д.Спирина, — есть такая надпись, выполненная славянской вязью: "Дано Святому Преподобному Сергию трижды спасти Землю Русскую. Первый раз при князе Дмитрии, второй при Минине. Третий..." и далее многоточие»36.

«Как святой, Сергий одинаково велик для всякого, — пишет русский писатель Б.Зайцев. — Подвиг его всечеловечен. Но для русского в нём есть как раз и нас волнующее: глубокое созвучие народу, великая типичность — сочетание в одном рассеянных черт русских. Отсюда та особая любовь и поклонение ему в России, безмолвное возведение в народного святого, что навряд ли выпало другому»37.

«Вспомним времена смутного времени [1607 -1613], когда настойчивые и повторные видения Преподобного к простым русским людям и посадскому мещанину Минину вывели их на великое служение своей стране, — говорит Н.К.Рерих в одной из своих статей. — Все великие акты русской истории совершались под Знаменем Преподобного. Не видеть этого — значит иметь закрытые глаза. Так и теперь, в эпоху разгула тёмных сил, первым этапом служения под знаменем Преподобного будет ясное осознание в наших сердцах Его как Водителя и Заступника перед Престолом Всевышнего»38.

«Через пятьсот лет, всматриваясь в его образ, чувствуешь: да, велика Россия! Да, святая сила ей дана. Да, рядом с силой, истиной мы можем жить»39.

Страна Твоя стоит как факел Света;

Вокруг неё бушует море мглы,

Но дни её грядущие светлы

И предначертана её победа.

Страна Твоя...

Твоей Рукой она

От полчищ вражеских была охранена,

И рок ей уготован небывалый.

Чертог воздвигнут.

Умысел лукавый

Десницей мощной будет сокрушён.

Она восстанет в ореоле славы

Оплотом мира,

духа маяком 40.

Продолжение следует. Начало см. в № 11, 12 - 2006, № 1 - 2007

1 Андреев Л. Держава Рериха // Держава Рериха. М., 2004. С. 38.

2Николай Рерих в русской периодике. Вып. 1. СПб., 2004. С. 294 – 295.

3Там же. С. 379 – 380.

4Перед Восходом. 2000, № 2. С. 11.

5Рерих Н.К. Листы дневника. Т. 2. М., 2000. С. 328.

6Хеллин Т. Го ло с эпохи // Держава Рериха. С. 51.

7Пушкин А.С. Сочинения. Ленинград, 1957. С. 719.

8Сахаров А.Н. История России с древнейших времён до конца XVII века. М., 1996. С. 247.

9Бегунов Ю.К. Александр Невский. М., 2003. С. 69. (Серия ЖЗЛ)

10Там же. С. 70.

11Там же. С. 73.

12Там же.

13Рерих Н.К. Листы дневника. Т. 2. С. 461.

14Кузнецова И.Н. Русский век. Богатырская серия // Рерих: пророчества. Самара, 2004. С. 168.

15Бегунов Ю.К. Александр Невский. С. 11.

16Рерих Н.К. Листы дневника. Т. 2. С. 322.

17Рерих Н.К. Листы дневника. Т. 3. М., 2002. С. 212.

18Маточкин Е.П. Николай Рерих: мозаики, иконы, росписи, проекты церквей. Самара, 2005. С. 76.

19Там же. С. 76, 78.

20Карамзин Н.М. История государства Российского: В 12 т. Т. 3. М., 2003. С. 32.

21Маточкин Е.П. Николай Рерих: мозаики, иконы... С. 79.

22Там же.

23Спирина Н.Д. Отблески — 2000. Новосибирск, 2001. С. 45.

24Там же. С. 48.

25Спирина Н.Д. Из аудиозаписи программы «Образы Рериха». 1992.

26Рерих Н.К. Листы дневника. Т. 3. С. 113 – 114.

27Спирина Н.Д. Отблески — 2000. С. 49.

28Там же. С. 50.

29Спирина Н.Д. Отблески — 1998. Новосибирск, 1999. С. 18.

30Там же.

31Спирина Н.Д. Отблески — 1990. Екатеринбург, 1997. С. 25 – 26.

32Спирина Н.Д. Отблески. I. 1944 – 1989. Новосибирск, 1996. С. 35.

33Спирина Н.Д. Отблески — 1990. С. 25.

34Спирина Н.Д. Отблески. I. 1944 – 1989. С. 35.

35Спирина Н.Д. Из аудиозаписи программы «Образы Рериха». 1992.

36Спирина Н.Д. Отблески — 2001. Новосибирск, 2002. С. 8.

37Знамя Преподобного Сергия Радонежского. Сборник. Новосибирск, 2005. С. 93.

38Рерих Н.К. Листы дневника. Т. 1. М., 1999. С. 92.

39Знамя Преподобного Сергия Радонежского. С. 95.

40Спирина Н.Д. Перед Восходом. Новосибирск, 1997. С. 140.

Источник : http://voshod.sibro.ru/

|

||||||||||||

|

||||||||||||