>>

>>

| Картины Н.К.Рериха |

<<  >> >>

| сменить фон |

Ссылка на изображение: http://gallery.facets.ru/pic.php?id=590&size=3

| |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

...Складывается серия «Его страна» и начинается серия «Знамена Востока» *. ... ...Через тысячу двести лет после Будды учитель Падмасамбхава приблизил к земным путям учение благословенного. При рождении Падмасамбхава все небо светилось и пастухи видели чудесные знаки. Восьмилетний учитель показался миру в цветке лотоса. Падмасамбхава не умер, но ушел, чтобы научить новые страны. Без его ухода миру грозила бы опасность. В пещере Кандро Сампо, недалеко от Ташидинга, около горячих ключей жил сам Падмасамбхава *. Некий гигант вздумал строить проход на Тибет и пытался проникнуть в Священную Страну. Тогда поднялся благой учитель, возвысился ростом и поразил дерзкого попытчика. Так уничтожен был гигант. И теперь в пещере стоит изображение Падмасамбхавы, а за ним каменная дверь. Знают, что учитель скрыл за дверью священные тайны для будущего, но сроки им еще не пришли. ...Серия «Знамена Востока» сложилась *. 1. «Будда Победитель» перед источником жизни. 2. «Моисей Водитель» на вершине, окруженный сиянием неба. 3. «Сергий Строитель» — самосильно работает. 4. «Дозор Гималаев» в ледниках. 5. «Конфуций Справедливый» — путник в изгнании. 6. «Иенно Гуйо Дья» — друг путников (Япония). 7. «Миларайпа Услышавший» — на восходе познавший голоса дев. 8. «Дордже Дерзнувший» стать лицом к лицу с самим Махакалой. 9. «Сараха — Благая Стрела», не медлящий в благих посылках. 10. «Магомет на горе Хира (весть архангела Гавриила)», предание. 11. «Нагарджуна — Победитель Змия» видит знамение на озере владыки нагов. 12. «Ойрот — вестник Белого Бурхана», поверие Алтая. Уже в музее: 13. «Матерь Мира». 14. «Знаки Христа». 15. «Лао-цзы». 16. «Цзонхапа». 17. «Падмасамбхава». 18. «Чаша». 19. «Змий Древний». ...Поборовший силы природы Падмасамбхава, мощный, хотя и искаженный условностями «красных шапок».

*«Его страна», «Знамена Востока» — серии картин Н. К. Рериха, сюжеты которых навеяны впечатлениями описываемого путешествия. Под местоимением «его» подразумевается Майтрейя. *«Знамена Востока» — попытка символически выразить дух народов Востока, как его понимал художник. *«...Недалеко от Ташидинга... жил сам Падмасамбхава» — здесь и в предыдущих нескольких абзацах излагаются буддийские легенды. *«Серия «Знамена Востока» сложилась» — здесь перечисляются названия картин, составляющих эту серию: Н. К. Рерих взял для нее эпизоды из жизни мифических личностей вроде библейского вождя евреев Моисея, японского Йенно, «махатмы» Ак-Дордже (молния) и т. д., основателей религии (Будда, Иисус, Мухаммед), философов-этиков (Конфуций) и т. п., которые, по его представлениям, боролись за благо народов и выражали душу и чаяния народные. |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

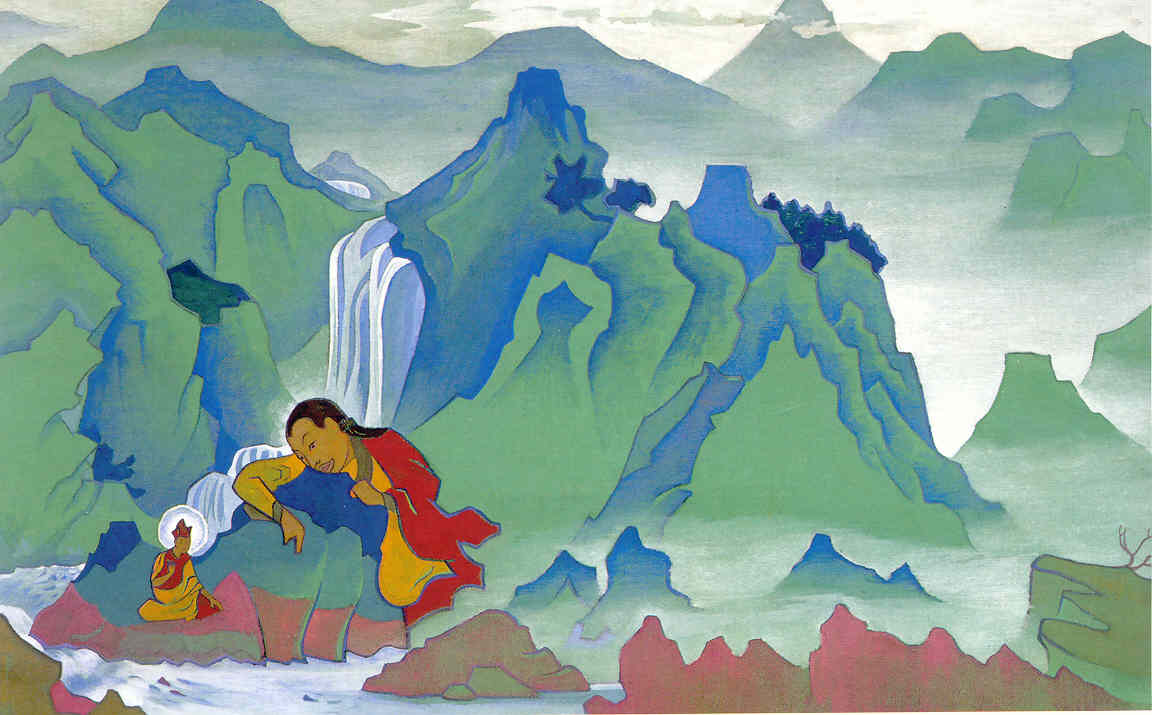

Падма Самбхава на высотах, на фоне зеленых лесов, разговаривает с гигантским горным духом. |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

В картине Рериха всё полно динамики. Плывут облака, наползают туманы, с шумом низвергается водопад, резво мчит водный поток, дует ветер, развевающий одежды. И то, что, казалось бы, должно быть неподвижным, также являет иллюзию меняющихся в пространстве форм. Горы то вздымаются, то опускаются; холмы перекликаются чередой заостренных линий. Даже зубчатые скалы переднего плана выстроены в направлении к главному герою полотна. Его маленькая фигурка не затерялась среди волнующегося моря стихий, напротив, кажется, всё мятущееся находит в ней свое успокоение. Она является фокусом, уравновешивающим динамику композиции. Падма Самбхава (Самбгава) постоянно подчеркивал важнейшую роль человеческого разума в совершенствовании своего естества: «Контролирующий мысли и познавший мыслительный процесс своего ума достигает освобождения автоматически»147. Рерих прекрасно выразил художественным языком эту, одну из главных идей учения индийского Гуру. Сосредоточенностью мысли святой словно бы сконцентрировал в своем существе всю хаотичную энергетику мира. «Так как внешние явления представляют собой лишь неустойчивый поток, подобный движению воздуха, они не способны привораживать и закабалять»75, – говорил Падма Самбхава. Зато всеми этими магическими способностями в полной мере обладал великий индийский йогин ваджраяны VIII—IX вв., один из отцов буддизма в Тибете, основатель школы ньингма Падма Самбхава (санскр. «Рожденный в лотосе»). Падма Самбхава превращал местных божеств и демонов в защитников буддизма, подобно библейскому Моисею источал воду из сухой горы, укрощал злые силы, летал по воздуху, мог узнавать прошлое и будущее, превращал пески в плодородную землю, поворачивал течение рек. Его легендарные деяния на протяжении многих веков художники изображали в канонической ико нографии. Рерих так описывает виденную им старую картину из монастыр) Далинга: «Вот Учитель в виде черноголового ламы с Соломоновой звездою на головном уборе поражает дракона. Вот Учитель низводит дождь; вот спасает утопающего; пленяет мелких злобных духов; безоружно покоряет зверей и магическим кинжалом поражает тигра, предварительно накрыв ему голову священным треугольником. Вот Учитель обезвреживает змей; вот он заклинает бурный поток и посылает дождь. Вот он бесстрашно беседует с гигантским горным духом. Вот Учитель летит превыше всех гор. Вот из убежища пещеры он спешит на помощь миру. И наконец, в кругу бедной семьи молится о счастливом плавании отсутствующего домохозяина. Как бы ни было теперь затемнено его учение, но жизненность его изображена достаточно»148. В своем произведении Николай Константинович остановился на одном из этих сюжетов и пояснил дальнейший исход беседы: «Некий гигант вздумал строить проход на Тибет и пытался проникнуть в Священную Страну. Тогда поднялся Благой Учитель, возвысился ростом и поразил дерзкого попытчика. Так уничтожен был гигант»149. Рерих написал картину в стилистике восточного искусства. Святой выделен красным цветом и ярким нимбом сродни сверканию струй водопада. Исток же водопада, как и исток мудрости, традиционно связывается с небом. Падма Самбхава, озаренный высшим Знанием, побеждает гиганта, олицетворяющего низшие хтонические силы. Карандашный эскиз из нью-йоркского музея дает редкую возможность увидеть, как шел процесс творчества. После первых набросков художественная идея воплощалась в эскизе. К сожалению, их сохранилось немного. Данный эскиз – такое счастливое исключение. Здесь уже почти всё выверено, линии обрели чеканную строгость, продумано светотональное решение. Связь с китайским и тибетским искусством просматривается еще яснее. Эскиз имеет самостоятельную художественную ценность. Красота линий делает его особенно изящным: широкие и густые на переднем плане и тонкие, трепещущие, почти истаивающие – на дальнем. Да и сама идея концентрации энергетического заряда в неподвижной фигуре святого проведена более отчетливо. Статика здесь синоним внутренней напряженности, мощной потенциальности образа. Оценивая роль Великого Учителя Тибета, Рерих писал: «Через тысячу двести лет после Будды Учитель Падма Самбхава приблизил к земным путям учение Благословенного. При рождении Падмы Самбхавы всё небо светилось и пастухи видели чудесные знаки. Восьмилетний Учитель показался миру в цветке лотоса. Падма Самбхава не умер, но ушел, чтобы научить новые страны. Без его ухода миру грозила бы опасность»150. Падма Самбхава остался в тибетском буддизме «и богом знания, которое приближало к достижению состояния просветления»151.

147.Цит. по: Буддийская мудрость. Минск: Лотаць, 2000. С. 198. 148.Рерих Н. Алтай – Гималаи. С. 50-51. 149.Там же. С. 62-63. 150.Там же. С. 62. 151.Кычанов Е.И., Савицкий Л.С. Люди и боги Страны снегов. С. 215. |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

Через два года, уже путешествуя по Азии, Рерих создаёт грандиозный художественный ансамбль – «Знамёна Востока» (1924–1925), состоящий из 19 произведений. Эта серия – одно из самых значительных и масштабных творений художника. Отдельные картины посвящены Моисею и Христу, Будде и Магомету, Конфуцию и Лао-цзы, Нагарджуне и Сергию Радонежскому. Это подвижники, основатели мировых религий, Учители человечества, представленные в виде общеизвестных иконографических образов. Они спешат на помощь, они исцеляют, они неутомимо творят, они мыслят во благо, их осеняет мудрость. Каждый из них, по словам Н.О. Лосского, «внутренне един со всем миром и обладает безграничной духовной силой, необходимой для бесконечно сложных интенциальных актов, направленных на мировое бытие» . В «Знамёнах Востока» Рерих значительно расширяет Братство святых и подвижников, тем самым развивая христианское прочтение принципа Всеединства до масштаба космологического. |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

«Бьётся ли сердце Азии?» - задавался вопросом Николай Константинович Рерих. И своим творчеством отвечал, открывая мечты простых людей о счастье и справедливости, которые установятся Владыкой Шамбалы. Время его прихода приближали подвижники, творцы религий, которые, как и ранее, живут в сердцах миллионов. Этим великим образам, являющимся по его словам «истинным украшением планеты», посвятил мастер серию «Знамёна Востока» (1924-1925). В девятнадцати полотнах подчёркивается общность духовных устремлений народов. Чтобы показать образы Светочей и природу огромного континента Евразии в соответствии со сложившимися в различных культурах представлениями, художник обращается ко всему спектру изобразительных традиций Востока: тонкому волшебству китайских свитков, цветописи древнерусской иконописи, узорочью персидской миниатюры, пламенной фантастике тибетских танок. Казалось бы, невозможно соединить в одной серии столь разнородные истоки, однако художественное мышление Рериха было готово к такому синтезу. Он давно трудился над созданием живописного стиля, в котором поиски современного художественного языка слились бы с блестящими достижениями старых мастеров. В настоящее время только три полотна серии находятся в Нью-Йоркском музее, а в альбоме воспроизводятся два - «Падма Самбгава» (1924) и «Дордже дерзнувший» (1925). Следование апокрифическим преданиям и традиционным иконографическим изводам позволило автору показать Учителей Высшего знания в те значительные моменты их деяний, которые оставили неизгладимый след в народном сознании. В картине «Падма Самбгава» Николай Константинович остановился на подобном сюжете: «Некий гигант вздумал строить проход на Тибет и пытался проникнуть в Священную Страну. Тогда поднялся Благой Учитель, возвысился ростом и поразил дерзкого попытчика. Так уничтожен был гигант». Стилистика произведения отличается тибетской характерностью. Святой выделен красным цветом и ярким нимбом сродни сверканию струй водопада. Исток же водопада, как и исток мудрости, традиционно связывается с небом. Падма Самбгава, озарённый Высшим знанием, побеждает гиганта, олицетворяющего низшие хтонические силы.

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

...Через два года, уже будучи в Индии, Рерих создает грандиозный художественный ансамбль "Знамена Востока" (1924), состоящий из 19 произведений. Эта серия - одно из самых значительных и масштабных творений художника. Отдельные картины посвящены Моисею и Христу, Будде и Магомету, Конфуцию и Лао-Цзы, Сергию Радонежскому и Нагарджуне. Каждый из них представлен в значительный момент своих деяний, а вся серия может быть осмыслена как своеобразный иконостас. В нем Рерих расширяет Братство православных святых и подвижников до масштаба всемирного. В своей философской работе "Свет невечерний" Булгаков утверждает: "И если мы не можем отрицать положительного религиозного содержания в язычестве, то еще меньше мы имеем к тому основания относительно великих мировых религий, по-своему взыскующих Бога и духовно согревающих свою паству. Подвижники религии суть всегда вожди человечества, и, например, Рамакришна принадлежит не только Индии, но и европейскому миру"[36]. Интересную мысль, сказанную, правда, в отношении Л. Н. Толстого, можно обнаружить в исследовании Бердяева "Русская идея", где он пишет, что Толстой "стремился не к совершенству формы, а к жизненной мудрости. Он почитал Конфуция, Будду, Соломона, Сократа, к мудрецам причислял и Иисуса Христа, но мудрецы не были для него культурой, а были учителями жизни, и сам он хотел быть учителем жизни"[37]. Не менее интересны в этой связи и размышления Циолковского о живой Вселенной, о причине, породившей ее: "От причины исходит космос, как одно из ее проявлений. От космоса - совершенные человекоподобные существа, а от них абсолютная истина, ведущая вселенную к радости и устраняющая все страдания. Она оживляет мир и дает ему господство разума. Причина есть высшая любовь, беспредельное милосердие и разум. Совершенные существа выражают то же. Таково же и свойство исходящей из них абсолютной истины"[38].

По-видимому, рериховский замысел объемлет все эти три концепции русских мыслителей, во всяком случае, все они вполне могут выражать идею "Знамен Востока". Тогда, надо полагать, рериховские герои - это "вожди человечества", "учителя жизни", посланцы "от космоса". В то же время, рассматривая любое отдельное произведение, как часть единого ансамбля, можно сделать вывод, что каждый из деятелей, говоря словами Лосского "внутренне един со всем миром и обладает безграничной духовной силой, необходимой для бесконечно сложных интенциальных актов, направленных на мировое бытие"[39]. ... 36. Булгаков С. Н. Свет невечерний.- М.:Республика. 1994. - С. 283. 37. Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. О России и русской философской культуре. - М.: Наука. 1990. С. 167. 38. Циолковский К. Э. Очерки о Вселенной. М.: ПАИМС. 1992. - С. 38 39. Лосский Н. О. Избранное. - М.: Правда.1991. - С. 586. |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

Падма Самбхава «Падма Самбхава» - магия и ее изощренные причудливые линии. З.Г.Фосдик. Мои Учителя. 2.ХII.24 Потом Н.К. повел нас объяснять новые картины. Привожу объяснения: «Падма Самбхава». Маг. З.Г.Фосдик. Мои Учителя. 2.ХII.24

Смотрю на старую картину из монастыря Далинга. Деяния Учителя Падмы Самбхавы. Все его магические силы изображены в действии. Вот учитель в виде черноголового ламы с Соломоновой звездой на головном уборе поражает дракона. Вот учитель низводит дождь. Вот спасает утопающего. Пленяет мелких злобных духов. Безоружно покоряет зверей. И магическим кинжалом поражает тигра, предварительно накрыв ему голову священным треугольником. Вот учитель обезвреживает змей. Вот он заклинает бурный поток. И посылает дождь. Вот он бесстрашно беседует с гигантским горным духом. Вот учитель летит превышу всех гор. Вот из убежища пещеры он спешит на помощь миру. И, наконец, в кругу бедной семьи молится о счастливом плавании отсутствующего домохозяина. Как бы ни было теперь затемнено его учение, но жизненность его изображена достаточно. Н.Рерих. Пути Благословения. Струны земли.

Поборовший силы природы Падма Самбхава, мощный, хотя и искаженный условностями «красных шапок». Н.Рерих. Алтай - Гималаи. IV. Ладак (1925) |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

Падма Самбхава. "Великий Учитель Тибета Падма Самбхава (рожденный из лотоса), известный в Тибете проповедник буддизма (жил в 7 веке) основал секту "Красных шапок". Они населяют весь Сикким и Малый Тибет." (Е.Рерих. Письма, т.2, с. 125) "... Он был очень известным профессором оккультизма в крупнейшем буддийском университете в Наланде - индийском Оксфорде того времени. Правитель Тибета, прослышав о нем, пригласил его в Тибет. Гуру принял приглашение и прибыл в 747 г. в Сам-е, что в 50 милях от Лхасы. Здесь он основал монастырь и обучил тибетцев тантрам и Мантраяне Махаяны". (Миларепа - великий Йог Тибета. с.19) "Учение Падмы Самбхавы является старым в том смысле, что содержащаяся в нем Истина предшествовала всем вещам, всегда существовала и была передана старым способом. Поэтому его школа есть Ади (первая), называемая также Сантана. Последователи Падмы Самбхавы не "реформировали" учение, а излагали его так, чтобы оно было понятно ученикам, у которых они развили способность постигать доктрину Ади-Йоги. Тогда пашу (человек-животное) становился вира (героем), а затем дивья (божественным или просветленным существом). Так было всегда". (Там же,с.284) "От того, что мы делаем, зависит наше будущее. Как тень следует за телом, так и карма следует за нами. Каждый должен испробовать то, что сам совершил". (Там же, с.19) "Бедма Тутрин - это другое имя Падмы Самбхавы, великого индийского йога, который основал школу Ньингмапа в Тибете". (Там же, с.443) "Суджен - название Чистой страны Падмы Самбхавы". (Там же, с.455) "Ом мани падм хум" - о ты, сидящий в цветке лотоса, - это слова молитвы Падмы. Через 1200 лет после Будды он приблизил к земным путям учение Благословенного. При рождении Падмы всё небо светилось и пастухи видели чудесные знаки. Восьмилетний Учитель показался миру в цветке лотоса. Падма Самбхава не умер, но ушёл, чтобы научить новые страны, говорят легенды. На картине изображен один из монастырей Сиккима, где подвязался Учитель. Там сохранился камень, освященный его благословением. Когда чиста жизнь монастыря, прочен и камень, а каждая грязь жизни заставляет камень трескаться. В пещере Кандро Сампо, недалеко от Ташидинга, около горячих ключей жил сам Падма Самбхава. Некий гигант вздумал строить проход на Тибет и пытался проникнуть в Священную Страну. Тогда поднялся благой Учитель, возвысился ростом и поразил дерзкого попытчика. Так уничтожен был гигант. И теперь в пещере стоит изображение Падмы Самбхавы, а за ним каменная дверь. Знают, что Учитель скрыл за дверью священные тайны для будущего, но сроки им еще не пришли. На старой картине из монастыря Далинга изображены деяния Учителя Тибета Падмы Самбхавы. Все его магические силы изображены в действии. Вот Учитель в виде черноголового ламы с Соломоновой звездой на головном уборе поражает дракона. Вот он низводит дождь, вот спасает утопающего, пленяет мелких злобных духов, безоружно покоряет зверей и магическим кинжалом поражает тигра, предварительно накрыв ему голову священным треугольником. Вот Учитель обезвреживает змей, вот он заклинает бурный поток и посылает дождь. Вот он бесстрашно беседует с гигантским горным духом. Вот Учитель летит превыше всех гор. Вот из убежища пещеры он спешит на помощь миру. И, наконец, в кругу бедной семьи молится о счастливом плавании отсутствующего домохозяина. Как бы ни было затемнено его учение, но жизненность его изображена достаточно. А вот другая старинная картина - "Рай Падмы Самбхавы". Учитель сидит в храме, окруженный праведными. Храм стоит на горе, отделенный от мира земного голубою рекою. Через реку протянуты белые хадаки, и по ним самоотверженные путники совершают переход ко храму. Опять ясная картина озаренного восхождения. Конечно, толкователи засорили и это явление, как перегружены ложной догмой и все прочие религии." (Н.К.Рерих. Алтай-Гималаи, с.50, 51,58,59,62,63) "По соседству с долиной Кулу находится знаменитое озеро Равалсар, место, где жил великий Учитель Падма Самбхава. Тысячи пилигримов посещают это замечательное место, приходя из-за горных хребтов Тибета, Сиккима, Ладака и Лахула, где процветает буддизм." (Н.К.Рерих. Боги Кулу) |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

На картине «Падма Самбгава» изображен один из отцов буддизма в Тибете, основатель школы ньингма Падма Самбхава. На протяжении многих веков его легендарные деяния изображались художниками в канонической иконографии. Рерих так описывает увиденную им старинную картину из монастыря Далинга: «Вот Учитель в образе черноголового ламы с Соломоновой звездой на головном уборе, поражающим дракона. Вот Учитель, низводящий дождь; ранее покрывал голову священным треугольником. Вот Мастер нейтрализует змей; поэтому он вызывает поток и посылает дождь. Здесь он бесстрашно разговаривает с гигантским горным духом. Здесь Учитель летит выше всех гор. Сюда, из приюта пещеры, он спешит на помощь миру. И, наконец, в кругу бедной семьи он молится о счастливом плавании отсутствующего домохозяина. Как ни затемнено теперь его учение, его жизненная сила изображена достаточно. “ Рерих написал картину в стиле восточного искусства. Святой выделен красным цветом, а яркий ореол сродни сверканию ручьев водопада. Источник водопада, как и источник мудрости, традиционно ассоциируется с небом. Падма Самбхава, просветленная высшим Знанием, побеждает великана, олицетворяющего низшие хтонические силы. В картине Рериха все полно динамики. Плывут облака, наползают туманы, с шумом низвергается водопад, бойко мчится струя воды, дует ветер, развевая одежду. И то, что, казалось бы, должно быть закреплено, также показывает иллюзию изменения форм в пространстве. Горы поднимаются и опускаются; холмы имеют ряд заостренных линий. Даже зазубренные скалы переднего плана выстроены в сторону главного героя полотна. Его маленькая фигурка не затерялась в движущемся море стихий; напротив, кажется, что все беспокойное находит в нем покой. Это фокус, который уравновешивает динамику композиции. Оценивая роль Великого Учителя Тибета, Рерих писал: «Через тысячу двести лет после Будды Учитель Падма Самбхава приблизил учение Благословенного к земным путям. При рождении Падмы Самбхавы небо засияло, и пастухи увидели чудесные знаки. Восьмилетний Учитель явился миру в цветке лотоса. умер, но уехал учить новые страны. Без его ухода мир был бы в опасности». Падма Самбхава остался в тибетском буддизме «и богом знания, приблизившим его к достижению состояния просветления». |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

Биография Падмасамбхавы на проекте "Академия"

|

||||||||||||||||